(写真はイメージです)

((2) 大型トラックの酒気帯び運転事故

【メールマガジン「事業用自動車安全通信」第825号(R7.8.22) 】より

8月19日(火)午後5時50分頃、広島県安佐北区の国道において、広島県に営業所を置く大型トラックが運行中、ガードレールに接触したがそのまま15km程度走行を続けた。後続車からの通報を受け追跡していた警察官が、広島県山県郡北広島町の道の駅において停車させ、アルコール検査を実施したところ、運転者からアルコールが検出された。

この事故による負傷者はいない。

大型トラック。一般道(国道)なので歩行者や自転車がいてもおかしくない。15km。死傷者なしで良かった。

飲んだのはいつ? 自宅? コンビニ?

どういう社員?

「やっぱりあのひとか・・」

なのか

「まさかあのひとが!?」

なのか・・・

このドライバーの方、この日が「はじめての飲酒運転」とは思えない・・・。

過去に何度もやっていたのでは? プライベートでは、どういう飲酒習慣なのだろうか?

こちらの会社は、国土交通省、トラック協会がいま積極的に推奨している「アルコールスクリーニングテスト(通称AUDIT)のデータを取っているだろうか?

本人に聞きたい。

いままで何度、そういう飲酒(運行前後、運行中、休憩中)をしていたのですか? 月に何回飲酒運転してきたのですか? と。

今回、なぜ、点呼を受けなかったのですか? 営業所が夜だから、点呼執行者がいなかったから?(それは、会社側の問題です)。

そして、あなたの飲酒習慣(auditの点数等)は?

あなたの健康診断結果は?

ぜひとも、事案を全件しっかり分析してほしいです。

というか、国交省や検討会は、ほんとは分かってますよね? 実態を。

ところで、プラン2025

国土交通省は、3年前、2021年3月にプラン2025で飲酒運転防止の施策実施を宣言。

一部実施されているが・・・。

確認してみよう。

・「点呼の正しいタイミングの周知」 → どんな施策?

・「アルコール検知器の要件追加」→貸切バスの2024年4月1日からのアレ?

・点呼時のアルコールチェックの強化→貸切バスの2024年4月1日からのアレ?

貸切バスの酒気帯び事案はトラックと比べて圧倒的に少ないにもかかわらず、アルコールチェック規制を単独で強化した。統計的にはダントツでトラックドライバーによる飲酒運転が一番多いにもかかわらず、である。

貸切バス事業者のほうが厳しい飲酒検査体制を問われかつ行政処分の加点対象も増設されている。

これはいかなる制度設計であろうか?

なぜ、貸切バスで施行した要件追加をトラックに適用しないのだろうか?

今回のあの道は実は、かなりスピードが出るので死亡事故多発地点で有名です。あわや、数名の死傷事故になりかねない場所であったと思います。大事故に至らず良かったです。

それにしても、このドライバーは乗務後点呼をどう乗り切るつもりだったのか?

まさか、点呼執行者不在?

繰り返します。

プラン2025のフォローアップ会議においては、貸切バスは統計上の飲酒運転ゼロを達成している業種とされている。

トラック業の飲酒運転対策として、貸切バスの飲酒検査規則改正とは違う施策が用意されていると期待したい。

プラン2025の検討会は、群馬県伊勢崎のトラック飲酒死亡事故を、どう総括するというのか?

プラン2030の検討会は、どういう施策を打つのか?

私見だが、トラックにおける飲酒運転ゼロを達成するには、アルコール検知器施策は以下とすべきと考える。

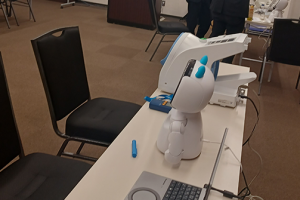

例:「事実」に基づく調査のために記録型アルコール検知器を使用する義務

例:点呼実施「事実」をより明らかにするために、「時刻」が電子的に残るアルコール検知器

例:世界の飲酒検査手法のトレンドにあわせ、「呼気吹き込み式」のみを事業法下における呼気サンプリング手法とする(実際、すでに鉄道局や航空局では 吹きかけ式ではなく呼気吹き込み式を規則としている事実がある)。

例:「事実」に基づく調査のために、点呼した「事実」が『後付けで改ざんしにくい点呼記録簿』として残る、つまり「電子点呼データ保存の義務」とする。(要するに、実績のある貸切バスの飲酒規制と同じにするだけの話)

本誌は、プロドライバー・プロ事業者の飲酒運転ゼロのための実効性ある施策例として以下が必要と考える。

- アルコール検知器の性能要件を、「デジタル記録」必須とする。(国交省はDX掲げてますよね)

- 記録型のアルコール検知器の結果を定期的に運輸支局か県トラック協会局へ提出することを義務づける(けっこう効くと思う)

- クラウドアルコールチェックの仕組みで、運行ごとに、運輸支局または県トラック協会へリアルタイムでデータ送付することを義務づける(いちいち現場にいかなくても、運輸局で一目瞭然)。

- 飲酒事案があった場合、再発防止として、「アルコールインターロック装着」を行政指導(罰則)で義務づける。当然罰則なのでこの場合のアルコールインターロック助成金利用は認めない。

- 点呼関連の行政処分を受けた事業者は、ペナルティとして、点呼実施の証拠(データ)が残る「デジタル点呼機器の設置」を義務づけ、なおかつ、点呼データの提出を3年間義務づける。

- 指導や教育の問題であれば、「飲酒教育の実施と記録保存」を義務づける(航空局では義務とされている)

- 入社時および健康診断時に、アルコールスクリーニングテスト(Audit)実施を義務づけ、かつ記録保存の義務を課す

- 運転者台帳にAUDITの欄を増設し、AUDITの点数が記載されていない運転者台帳は「不備」の行政処分を加点する

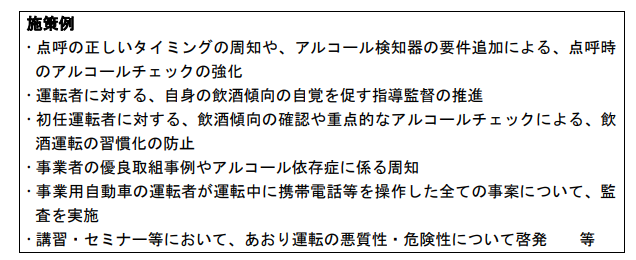

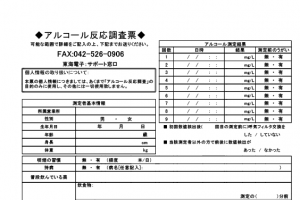

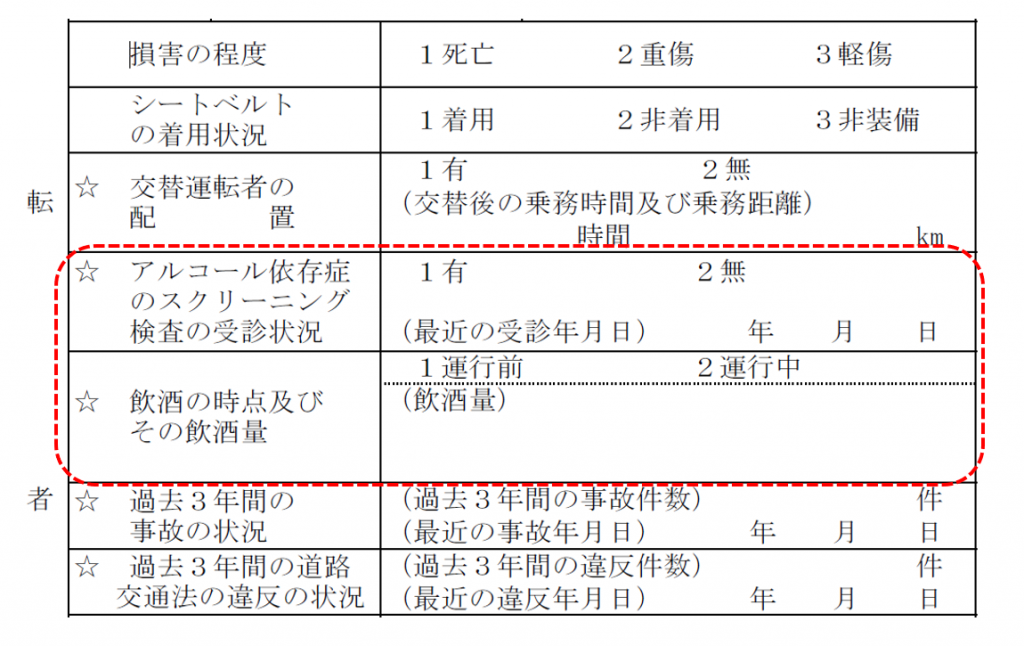

アルコールスクリーニングテストと事故報告書規則

昨年2024年10月に事故報告規則の改正が行われた際、酒気帯び事案についてはいわゆるアルコールスクリーニングテスト、いわゆるAUDIT実施有無についての報告が義務化されておりました。

(本誌はこの改正を見落としておりました。自動車局のみなさま、失礼致しました)。

これが、事故報告書規則に従い作成する書式の最新版です。

ココです

これに加えて、もうすこし欲しいですね。

酒気帯び事案の分析のためには、以下のデータ取得と蓄積が最低限ではないでしょうか。

- 当該ドライバーの飲酒教育(指導監督)の実施(受講)有無

- 当該ドライバーの飲酒傾向(アルコールスクリーニングテストの点数)

- 当該ドライバーの検出数値(高濃度なのか、低濃度なのか)

- 当該ドライバーの過去のアルコール検知器での検出事案

- 当該運行の、点呼実施有無

併せてこちらの記事もご覧ください。

商用車の運転免許行政を、警察庁管轄から運輸省管轄に移管したらどうでしょうか?