アルコール健康障害対策推進基本計画、第3期へ向けて。今年4回目。アルコールインターロックについて語るひとが出てきた。

2025.7.13

続報です。今年に入って4回の会合が開催されています。

<アルコール健康障害対策基本計画 概略>

第1期(H28~R2)

第2期(R3~R7)

につづいて

第3期(R8~R12)策定へ向けての会合が数ヶ月ごとに行われています。

ここで。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000167071_450973.html

昨年10月。思うところがあり、このような記事にしました。

6月、今年に入りすでに4回目の会合が行われました。急ピッチですね。

第34回アルコール健康障害対策関係者会議(2025年6月27日)

<警察庁>資料1-1

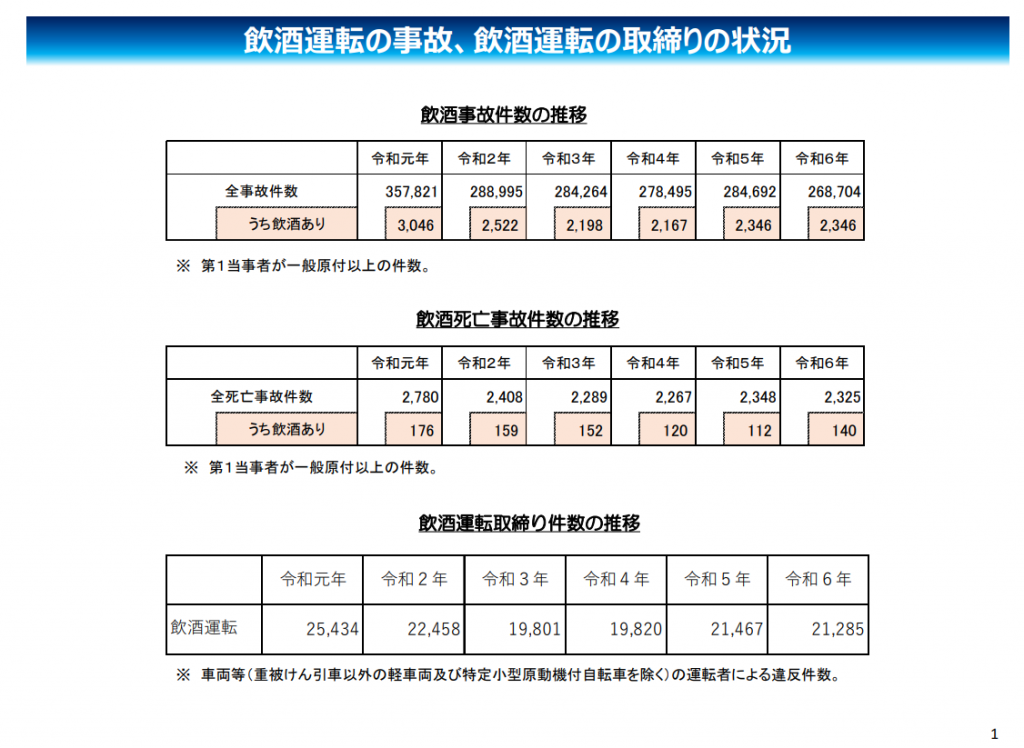

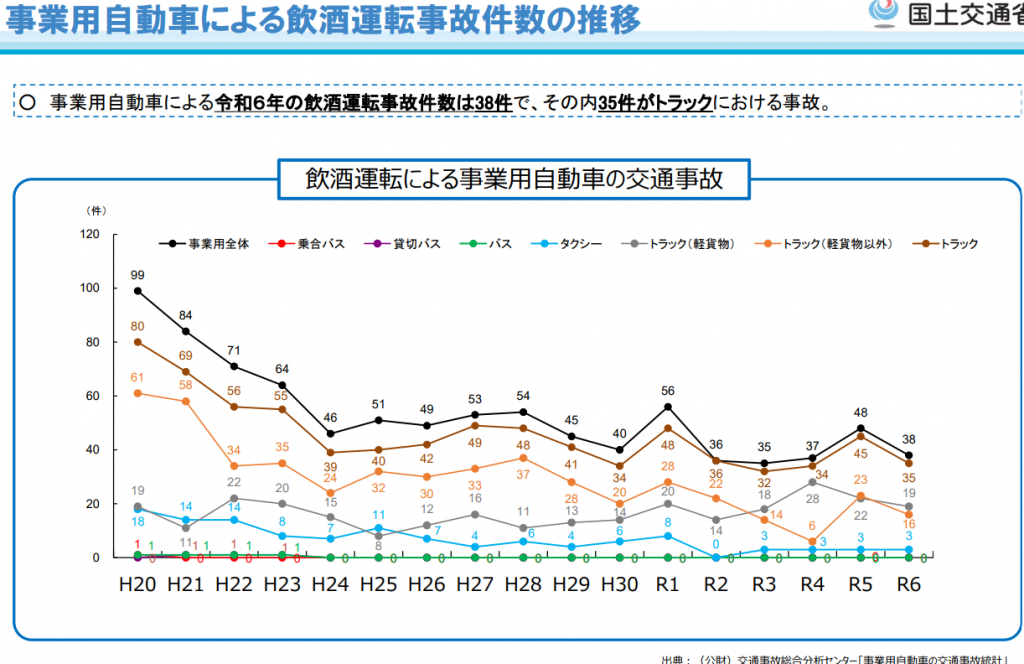

2167、2346、2346・・・・・・飲酒運転「事故」件数。

120、112、140・・・・・・・・・飲酒運転「死亡事故」件数

19820、21467,21285・・・飲酒運転取締り件数

増えたり減ったり。減ったり増えたり。

施策。

○ 飲酒運転をした者に対するスクリーニングテスト(AUDIT)・専門医療機関等の紹介

○ 家族からの相談や家族への協力依頼を通じた専門医療機関等の紹介

○ 運転免許の行政処分に関する「意見の聴取 」の機会における相談先等の紹介

その取り組みは知ってます。

でもせっかくの検討会なのだから、「紹介数」の実績が報告されないと・・。

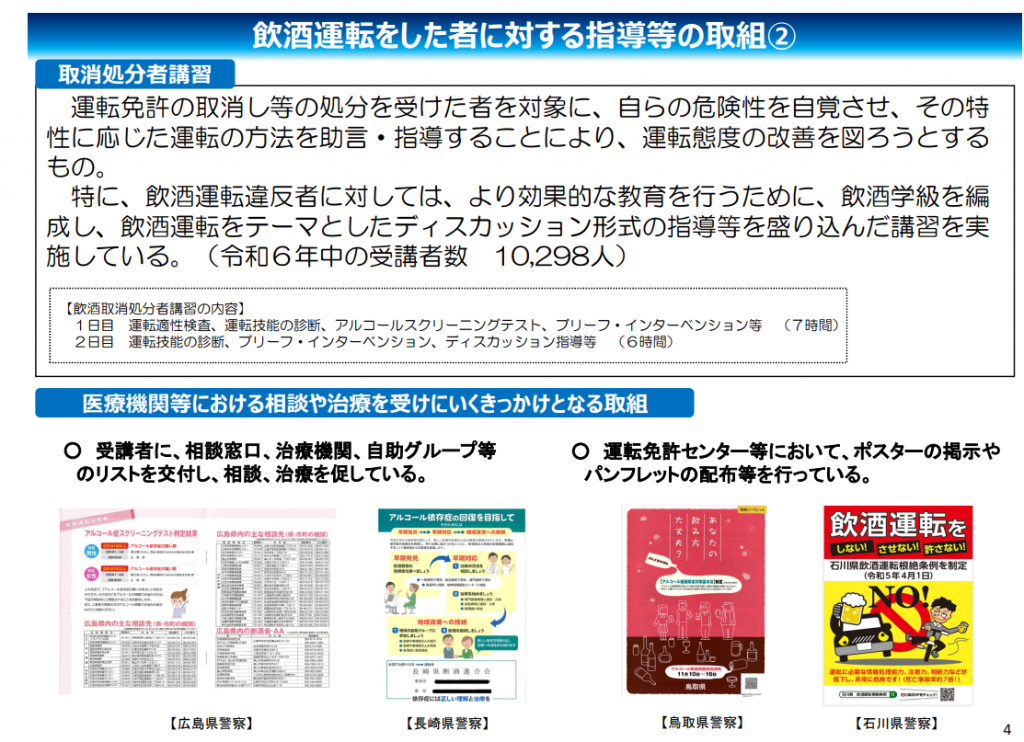

令和6年中の受講者数 10,298人。

あるじゃないですか。実績。

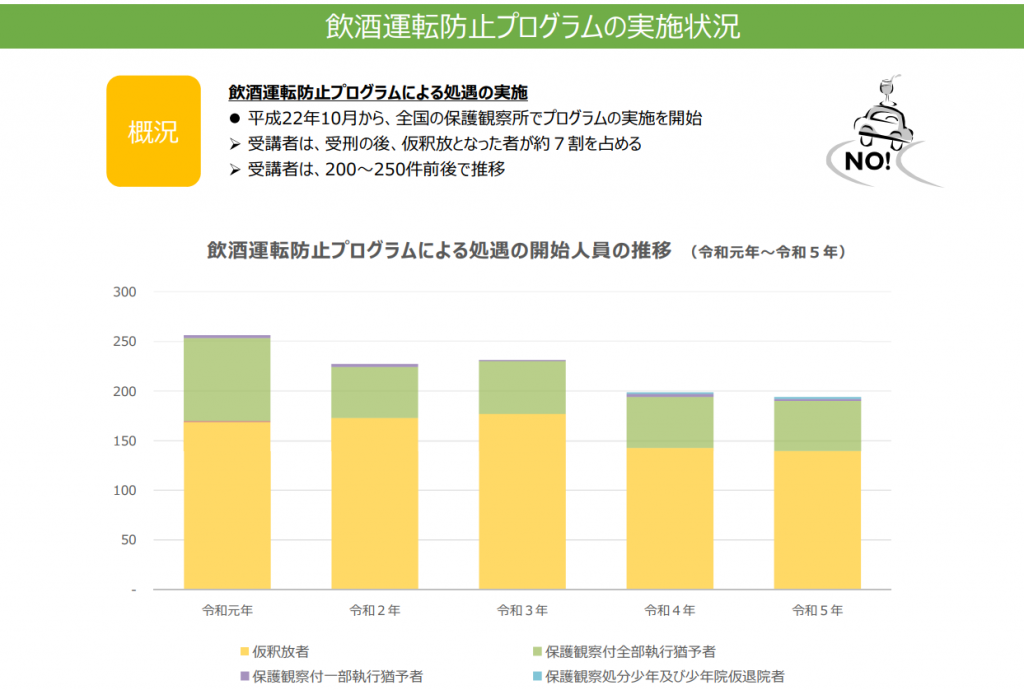

<法務省> 資料1ー2

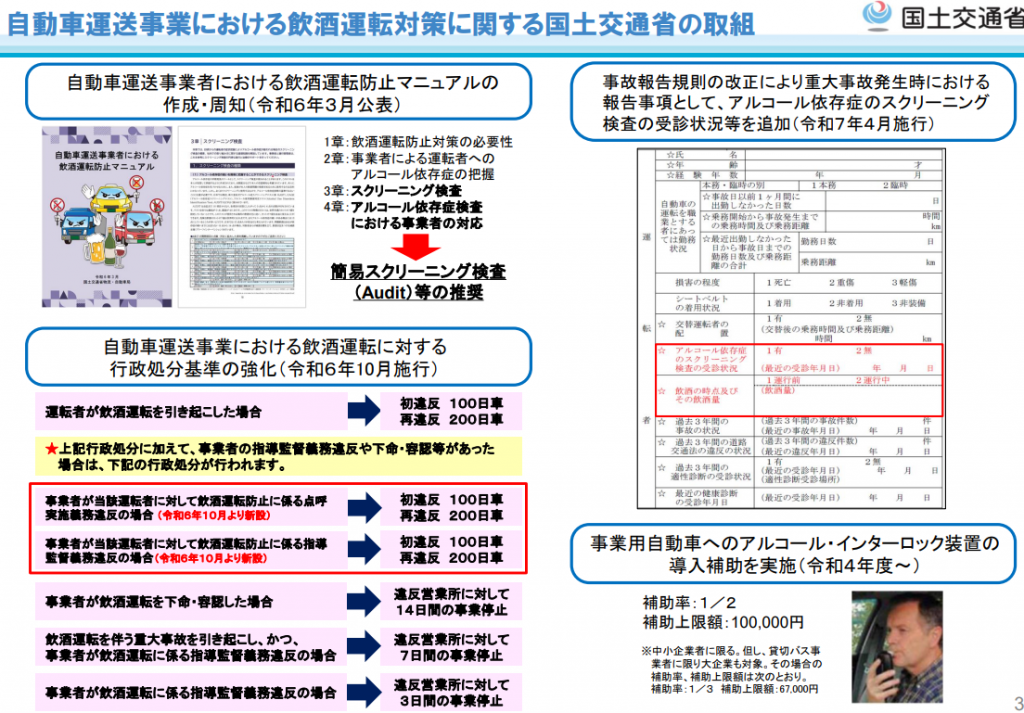

<国土交通省> 資料1-3

実に、気まずいデータ。飲酒検知器義務化してもなおこの状況。

施策、やってますが・・。上記。

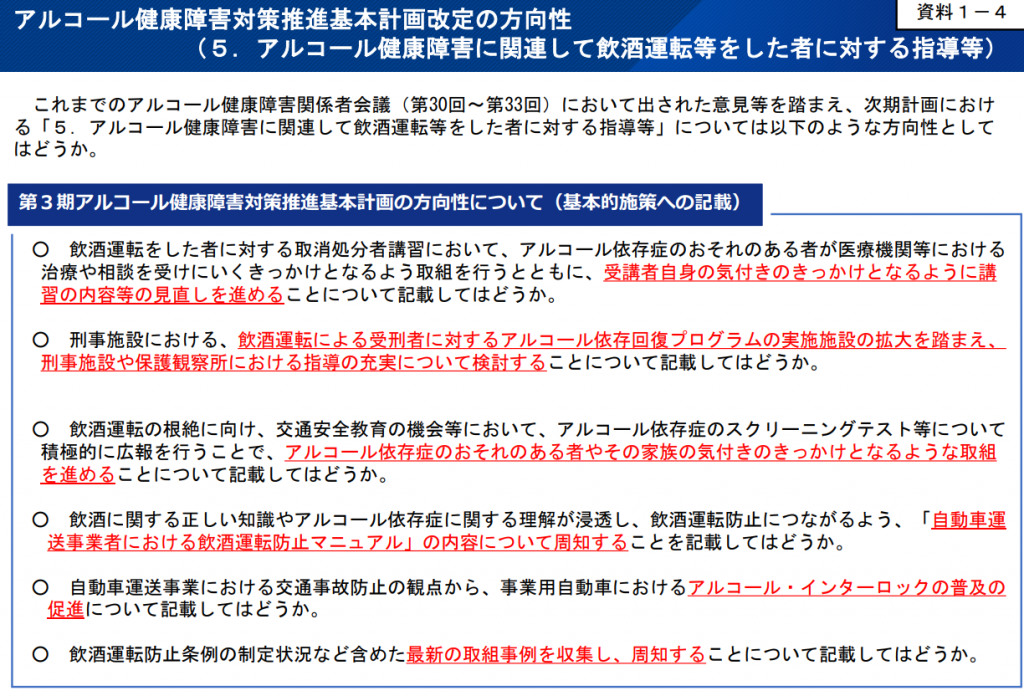

<アルコール健康障害対策推進基本計画改定の方向性(5.アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等)> 資料1-4

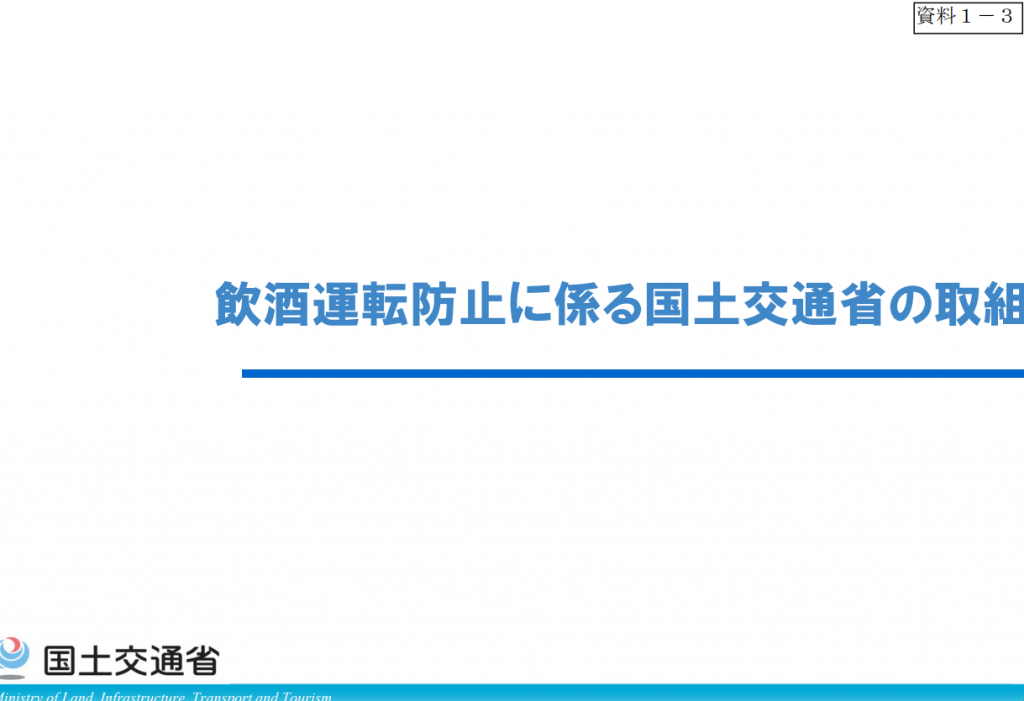

○ 自動車運送事業における交通事故防止の観点から、事業用自動車におけるアルコール・インターロックの普及の促進について記載してはどうか。

もうやってるんです。国交省殿におかれましては。10年以上も前から。

それをただ違う文書に「転記」「転載」するだけではただの自己満足(検討会の)に過ぎないと思う。

| 事故セグメント | 事故件数 | アルコールインターロック施策 |

| 飲酒事故(事業用自動車のみ) | 36件 | アルコールインターロック関連施策すでにあり(助成金等) |

| 飲酒事故(事業用自動車以外) | 2310件(2346件-36件) | アルコールインターロック関連施策一切ナシ |

○ 事業用自動車の飲酒運転よりも、一般車両・一般人の飲酒運転事故ほうが圧倒的に多い。従って、飲酒運転違者講習に来る者に対して、飲酒教育のみならず、アルコール・インターロックの装着をセットで推奨する施策を設計してはどうだろうか?

もしくは、

○事業用自動車の飲酒運転よりも、一般車両・一般人の飲酒運転事故ほうが圧倒的に多い。従って、飲酒運転違者講習に来る者に対して、強制的な飲酒教育実施義務と、アルコールインターロックの強制装着を義務化することを検討しては如何だろうか?

なぜ、ここまで議論しておきながら、飲酒運転者の本丸(常習飲酒運転行動)に切り込まないのだろうか?

アルコール健康障害対策基本法のフィールドでアルコールインターロックに言及する人が増えてきたことは喜ばしいが、「やりやすい」(わかりやすい)事業用自動車の方に施策が偏るのは、結局2011年に逆戻りするだけであり、いったいこの15年何をやってきたのだろうという思いに駆られる。

目の前の統計数字を前に、よくぞトボけた論点切り込みをするもんだと思う。

言い過ぎだろうか?

それとも、何か事情があって、「2万人の飲酒運転違反者」に切り込まないのだろうか?