アルコール健康障害対策推進基本計画、第3期へ向けて。ヤングケアラー課題にフォーカスは正しい。が、アルコールインターロックの扱い、次期5年計画でもまだ入らないのか? 「支援につなぐ体制の構築」の全国実績データを提示できていないのに?

2025.5.5

続報です。昨年10月に続き、今年に入って2回の会合が開催されています。

<アルコール健康障害対策基本計画 概略>

第1期(H28~R2)

第2期(R3~R7)

につづいて

第3期(R8~R12)策定へ向けての会合が数ヶ月ごとに行われています。

ここで。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000167071_450973.html

前回は昨年10月。思うところがあり、このような記事にしました。

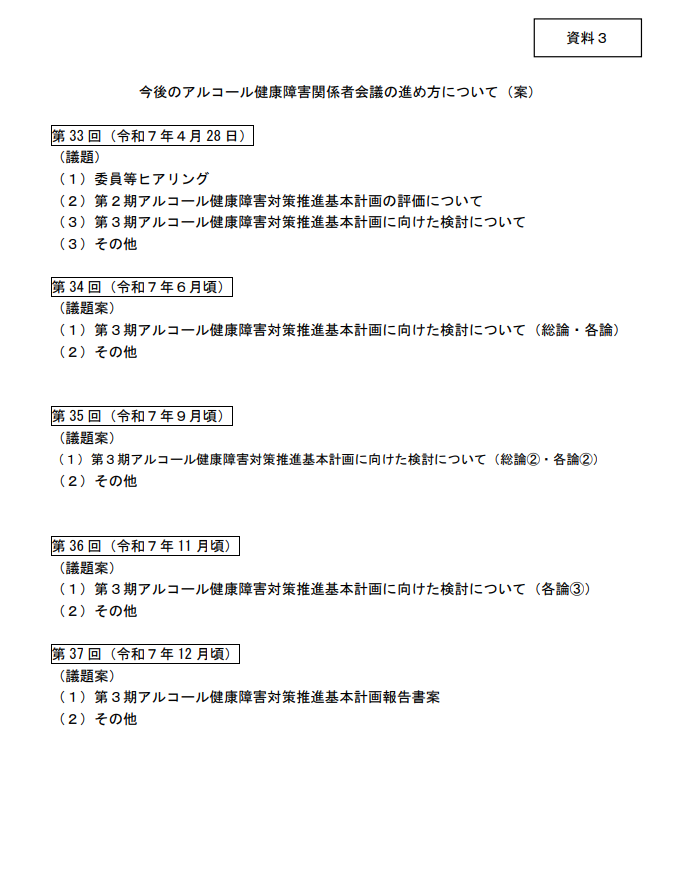

さて、今年に入りすでに3回の会合が行われています。急ピッチで。なぜなら第三期の策定、パブコメ、を今年度中にやらなければならいから。

第31回アルコール健康障害対策関係者会議(2025年1月27日)

以下、検討会に提出・討議された資料です。

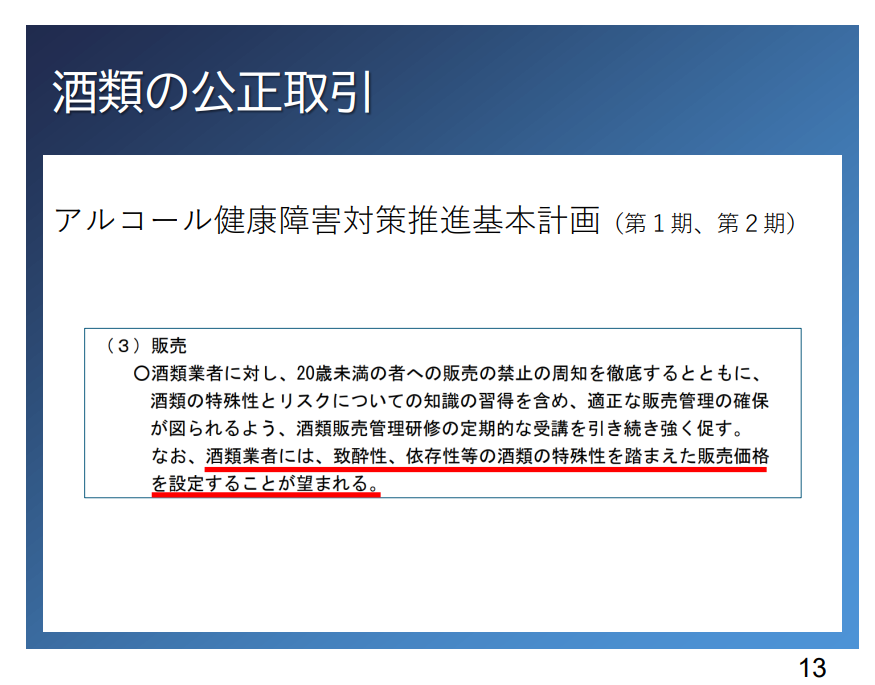

メーカーサイドから(ビール酒造組合)。

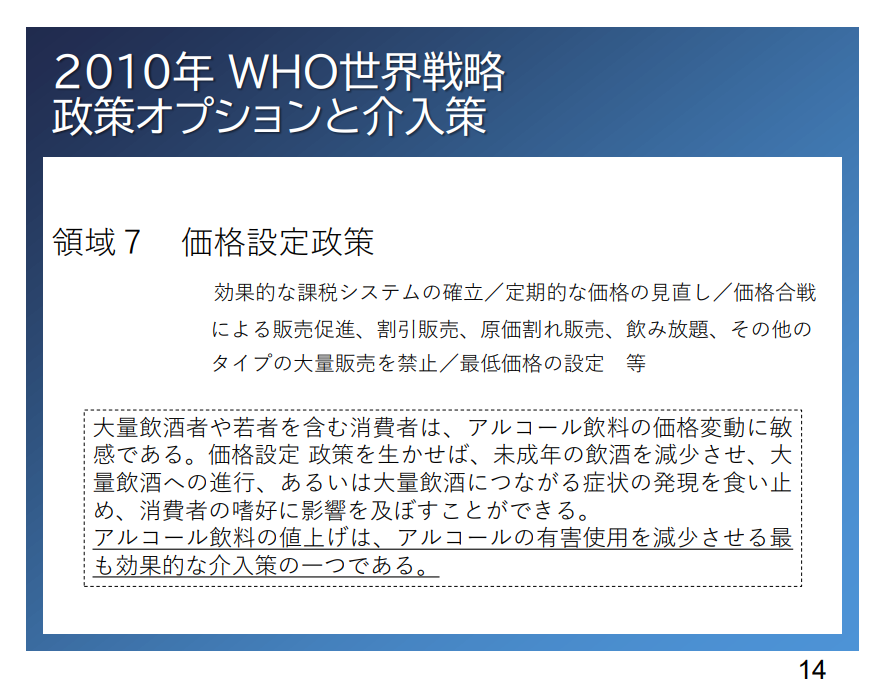

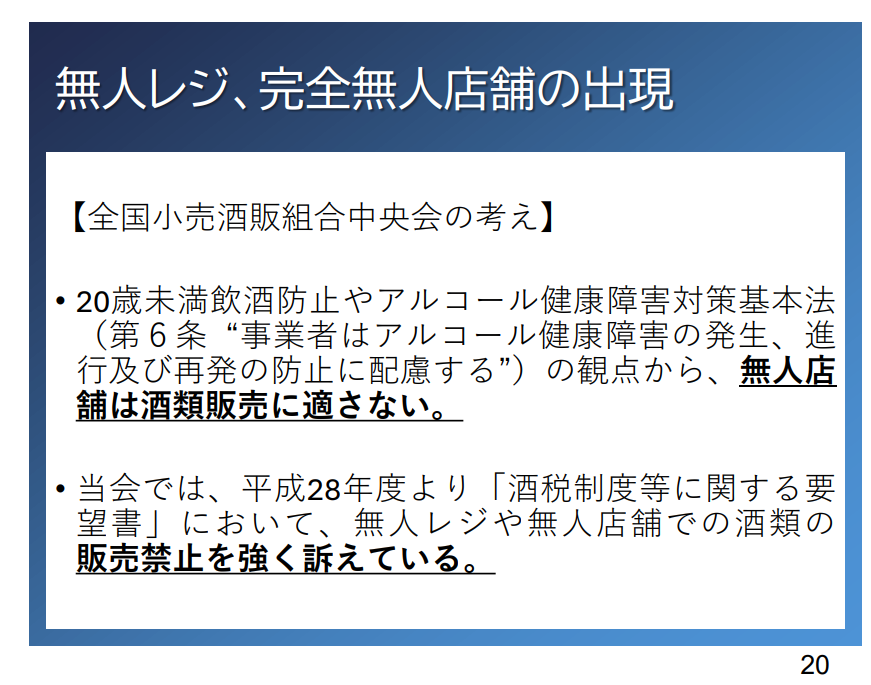

販売サイドから。

お酒の価格、無人店舗の是非に言及。

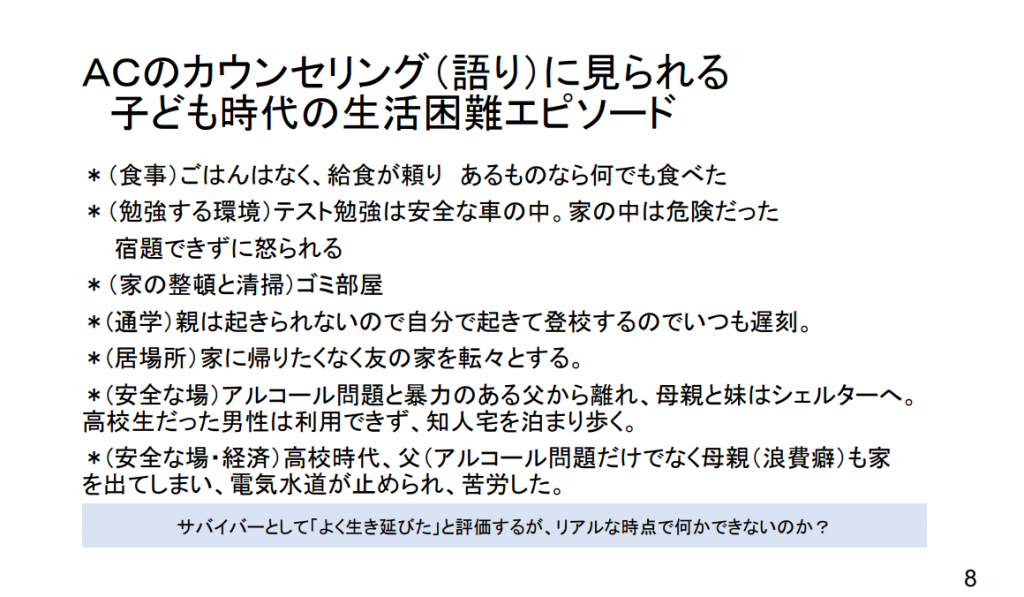

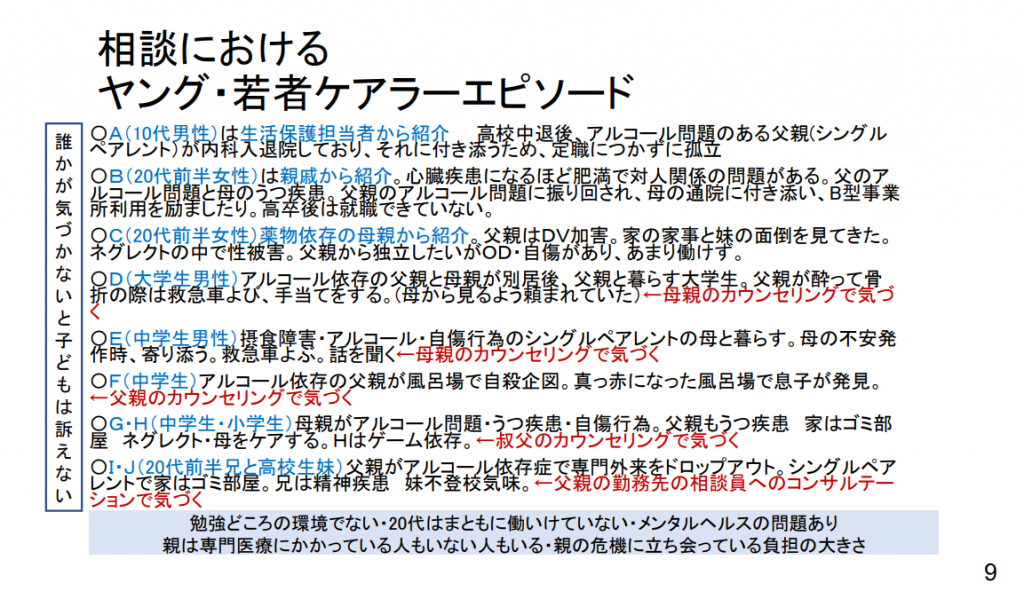

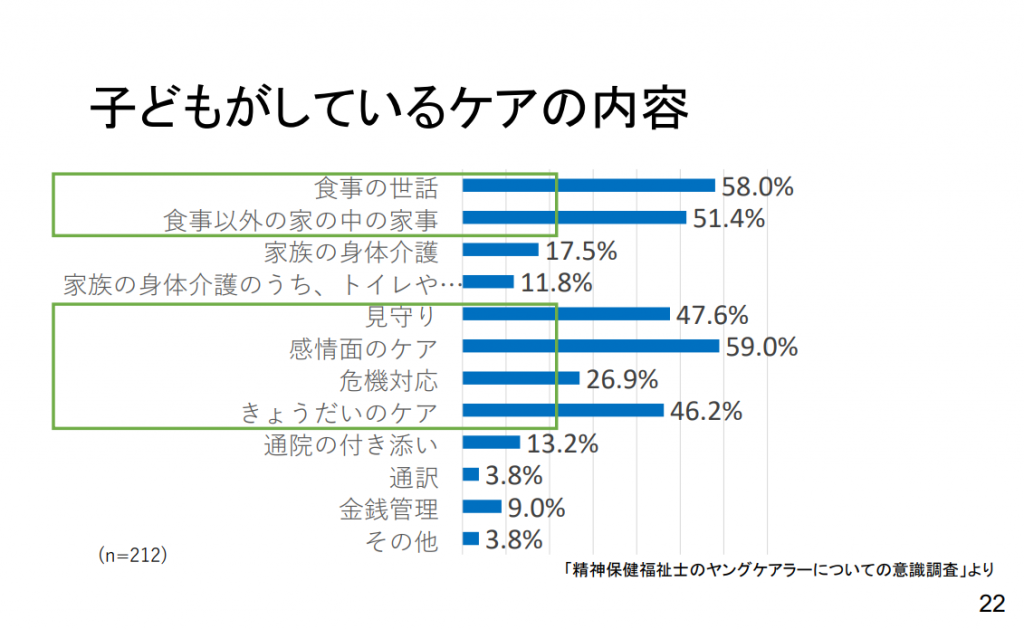

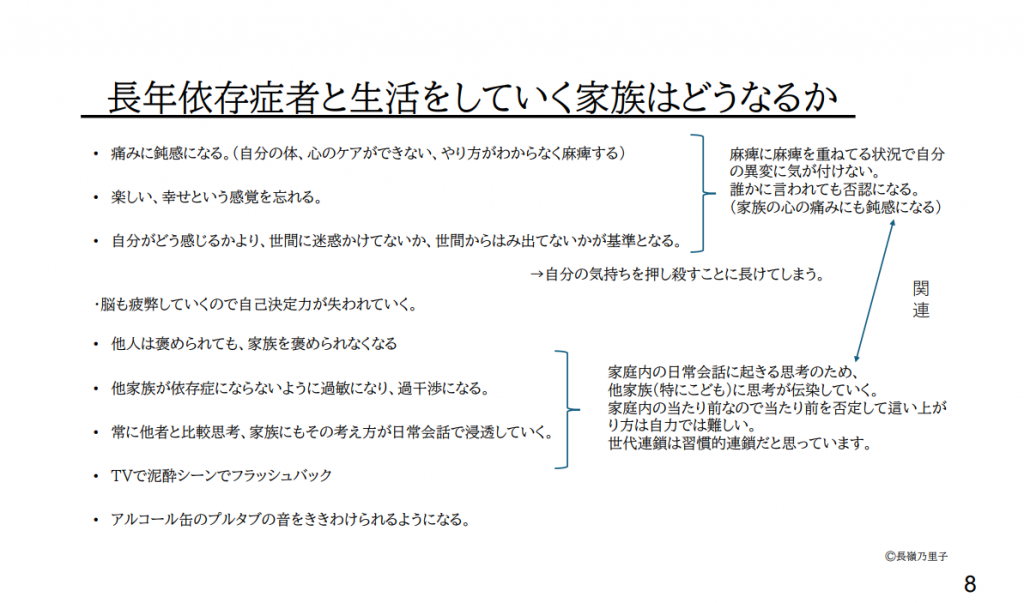

アルコール問題と子ども、に焦点を。

アルコール依存症の親を持つ子から

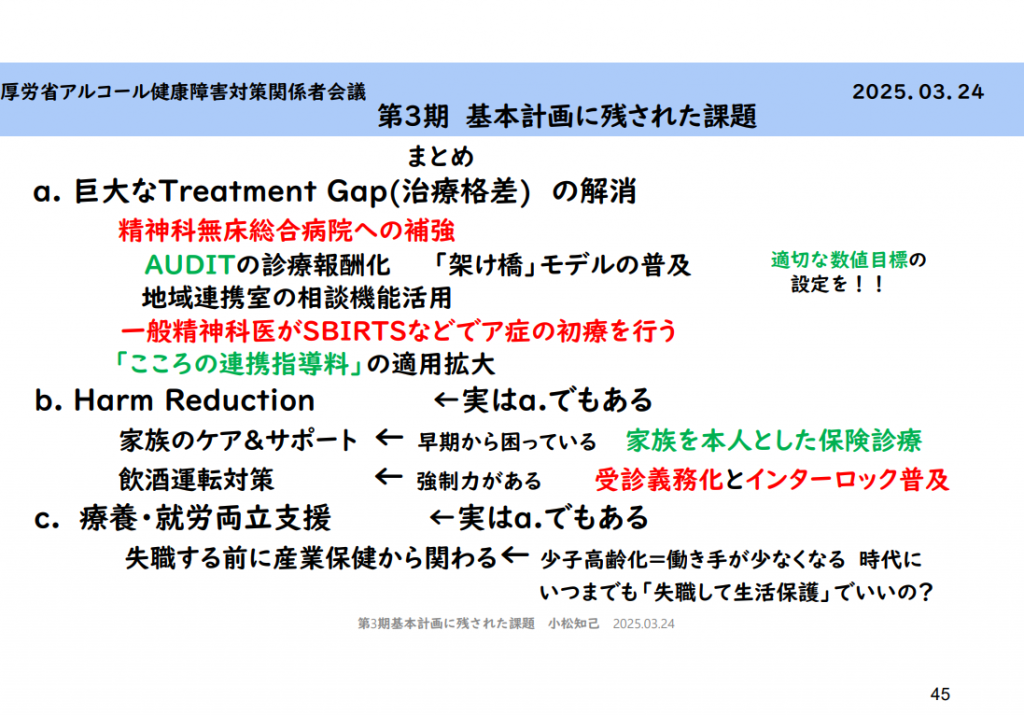

第32回アルコール健康障害対策関係者会議(2025年3月24日)

小松先生 ありがとうございます。よくぞその一行に気を留めてくれました。

https://www.youtube.com/watch?v=gZrM_BTk10Q

この日、アカデミックにこの点こそを伝えたかったのです。

おそれながら、受診義務✕インターロック義務 が ミニマムだとワタシは考えます。

第33回アルコール健康障害対策関係者会議(2025年4月28日)

今後の進め方

第2期アルコール健康障害対策推進基本計画の取組状況(概要)

P5。

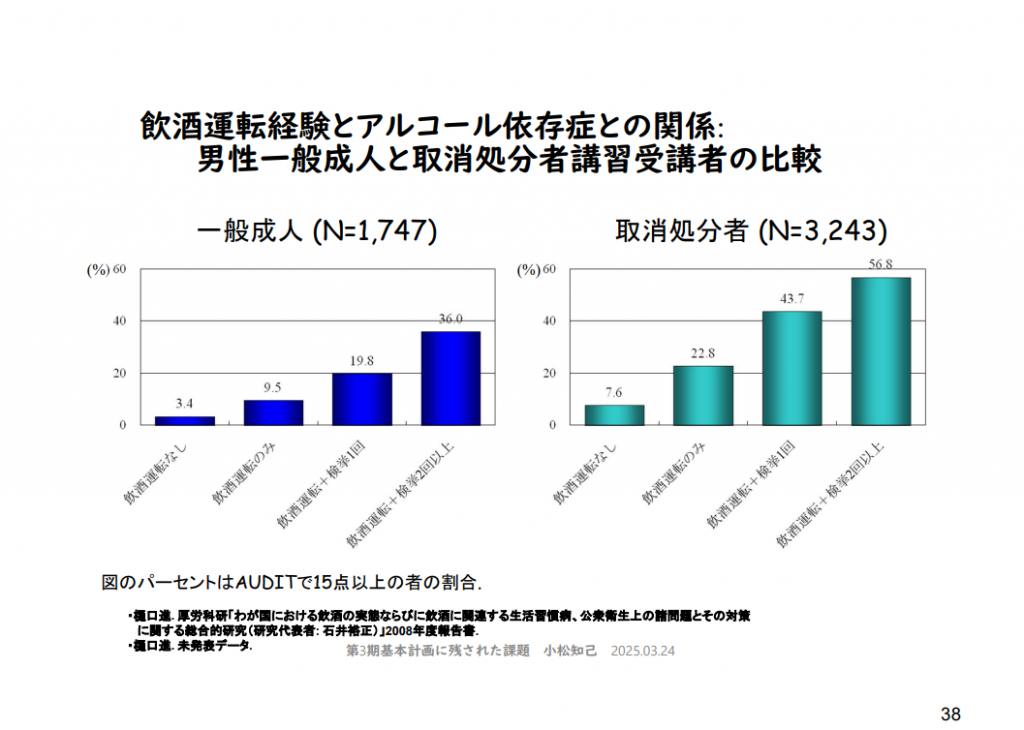

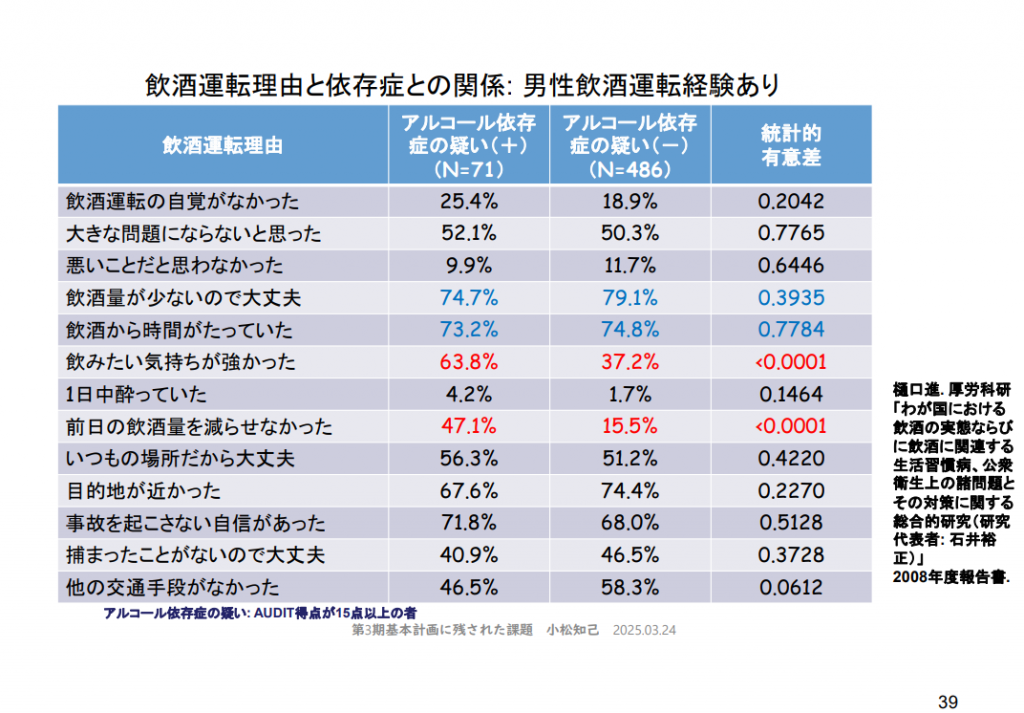

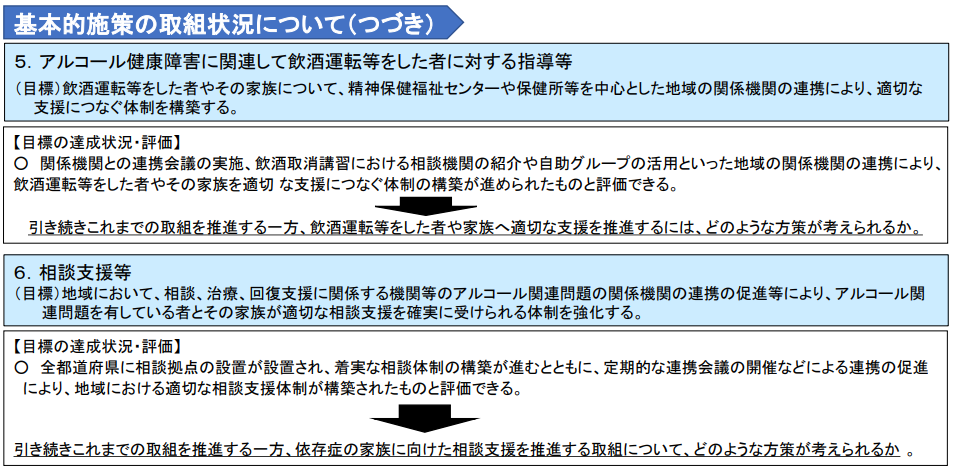

5.アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等

(目標)飲酒運転等をした者やその家族について、精神保健福祉センターや保健所等を中心とした地域の関係機関の連携により、適切な支援につなぐ体制を構築する。【目標の達成状況・評価】

○ 関係機関との連携会議の実施、飲酒取消講習における相談機関の紹介や自助グループの活用といった地域の関係機関の連携により、飲酒運転等をした者やその家族を適切な支援につなぐ体制の構築が進められたものと評価できる。

飲酒取消講習における相談機関の紹介や自助グループの活用といった地域の関係機関の連携により、飲酒運転等をした者やその家族を適切な支援につなぐ体制の構築が進められた

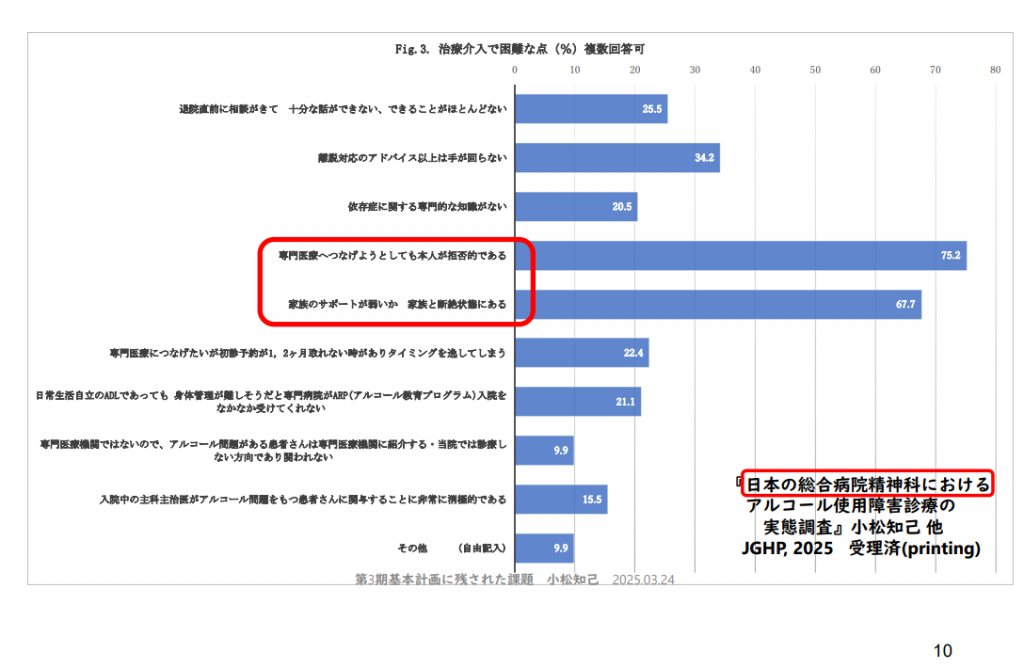

上記、31回、32回の検討会で、これに該当する資料・データは提示されていただろうか?

なぜ定量的に取れるはずの件数が、提出されないんだろうか?

なぜ、ここを定量的に語れないのか?

引き続きこれまでの取組を推進する一方、飲酒運転等をした者や家族へ適切な支援を推進するには、どのような方策が考えられるか?

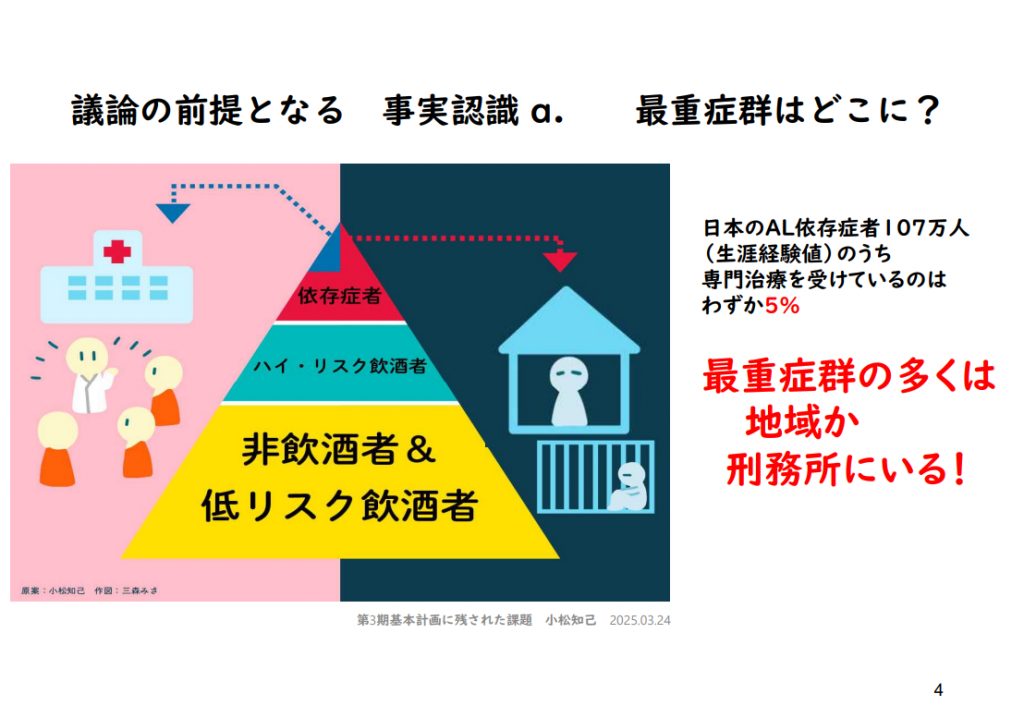

アカデミックと、臨床と、県の精神保健福祉、すべての県警の「再違反者」データ・・。

このような情報以外に、データ集めや臨床を知る気はないのだろうか?

「スキマ」に落ち込んだひとたち(医療やケアに繋がらないゾーン)が、どこにすがりつくか、事例があるのをご存じない?

それとも、民間の飲酒運転防止装置メーカーごときが、現場を知るハズがないとでも?