なんちゃってライドシェアが4月1日に始まる前から、地方での交通空白地輸送は目の前の課題です。また、これまで都市部・地域、ともにNPOを中心とした福祉有償輸送の姿もライドシェア新法とともに変わる可能性が出てきています。

規制緩和推進会議では年明け以降も、引き続き「新法」制定へ向けてのあらゆる関係者のバトルが演じられています。利害関係者が多いため、審議会に登場する人物も、増えることはあっても減ることはないでしょう。

一気に記事にすると、昨年のようにおそろしく長い記事になってしまうので、ひとつひとつ取り上げていきたいと思います。特に、地域の実情は、個々でかなり違います。ほんとにリアル社会課題です。日本の未来が透けて見えるといっても過言ではありません。

今回は、2024年3月11日の規制改革推進会議 地域活性化ワーキンググループ より、尼崎市長の訴えを取り上げます。

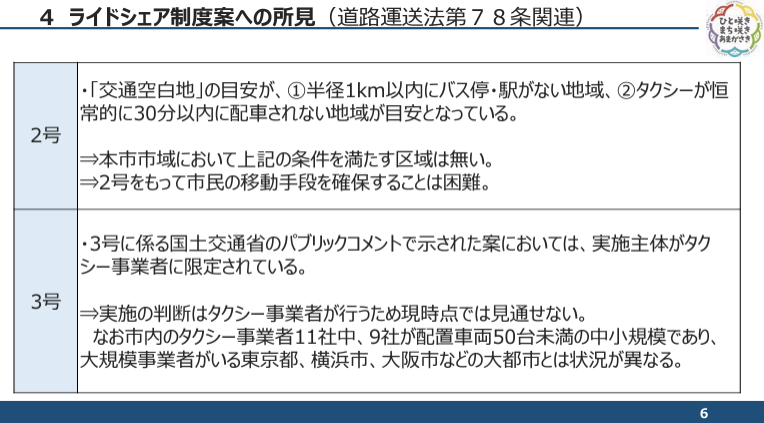

⇒本市市域において上記の条件を満たす区域は無い。

⇒2号をもって市民の移動手段を確保することは困難。

⇒実施の判断はタクシー事業者が行うため現時点では見通せない。なお市内のタクシー事業者11社中、9社が配置車両50台未満の中小規模であり、大規模事業者がいる東京都、横浜市、大阪市などの大都市とは状況が異なる。