先週9月30日、2021年3月に刷新された事業用自動車総合安全プラン2025の第1回目のフォローアップ会議が開催されました。

略称プラン2025とは、交通政策のうち特に安全政策に特化し、かつ、事故削減目標を定量的なKPIで掲げた施策パッケージです。

自動車局の予算のうち安全投資は、ほぼこの施策パッケージが根拠となっています。

遠隔点呼しかり、自動点呼しかり。かつては、緑ナンバーのアルコール検知器義務化を決定したのも、プラン2009(当時)検討委員会でした。

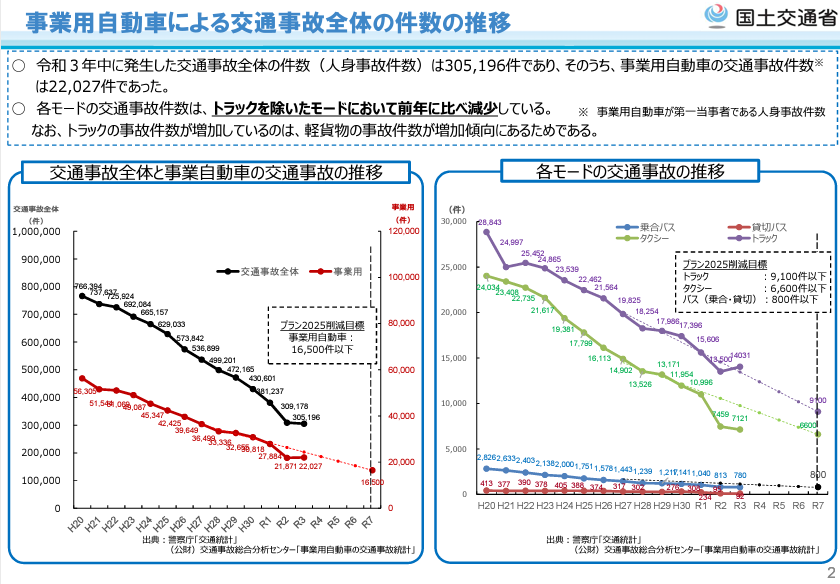

まさか! の、いきなり前年比増。

これまで、プラン2009、プラン2020、となんとか、減少減少できたのに、プラン2025の1年目からなんとハネ上がる結果に・・。12年ぶりの前年比増。検討会の委員も驚いたのではないでしょうか(現時点で議事録未公表)。

○令和3年中に発生した交通事故全体の件数(人身事故件数)は305,196件であり、そのうち、事業用自動車の交通事故件数※は22,027件であった。

○ 各モードの交通事故件数は、トラックを除いたモードにおいて前年に比べ減少している。※ 事業用自動車が第一当事者である人身事故件数。

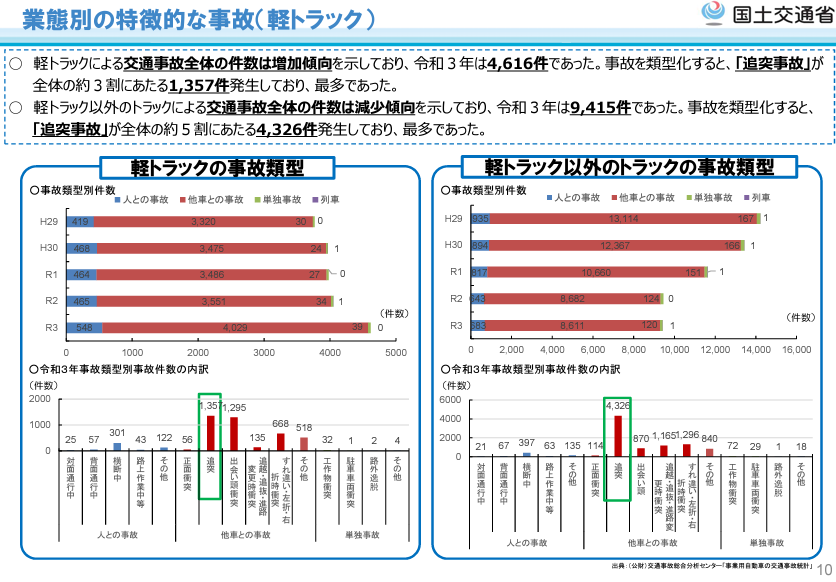

なお、トラックの事故件数が増加しているのは、軽貨物の事故件数が増加傾向にあるためである。

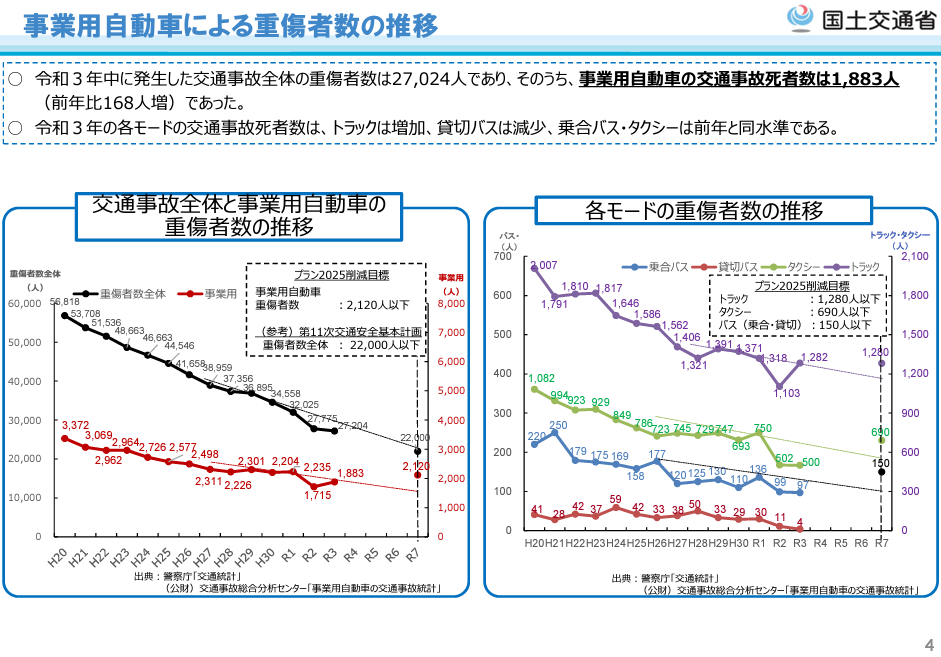

トラック重症者、増加

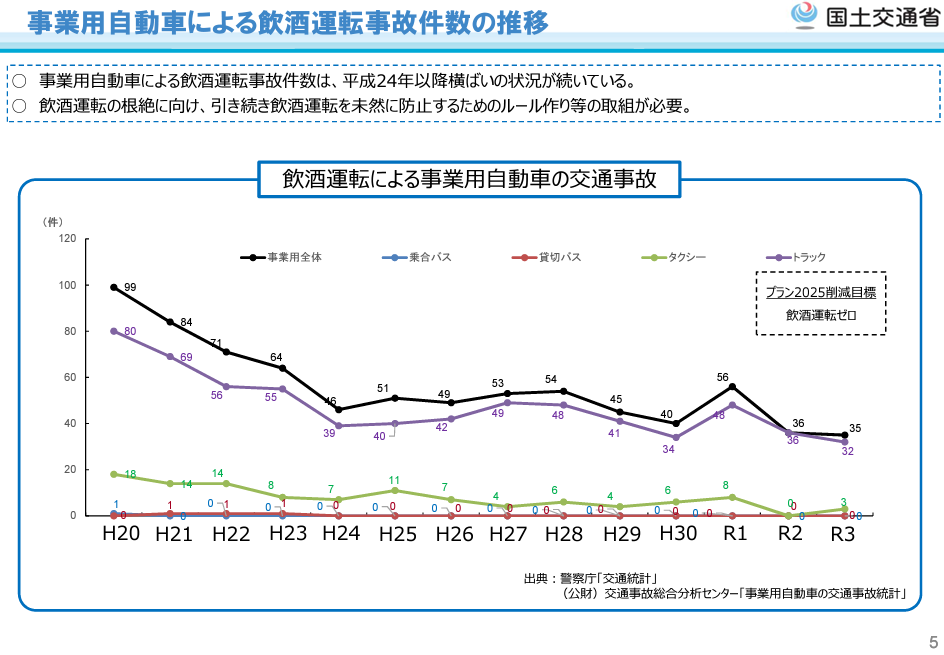

飲酒運転は、完全に「横ばい」状態。どうする検討委員会?

おそらくいちばん公表したくない内容だったでしょうね・・。

でも、事実です。ここからどうするか、です。

トラック減も、タクシーで増。

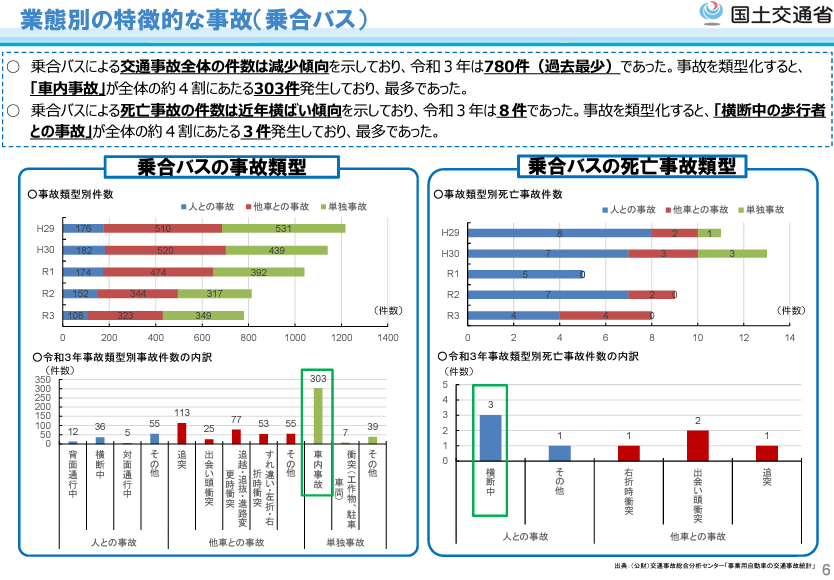

事故類型、バスは?

乗合バス、車内事故が最多。

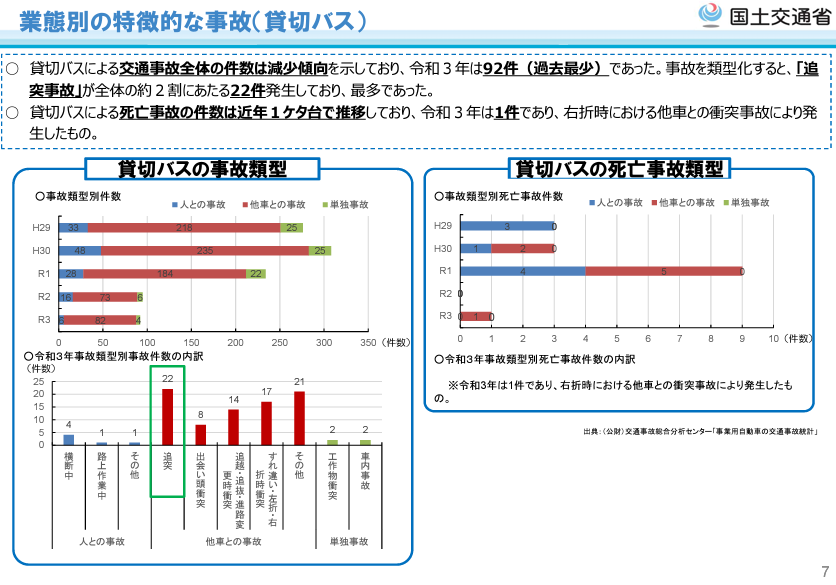

事故類型、貸切バスは?

貸切バス、追突事故が最多。

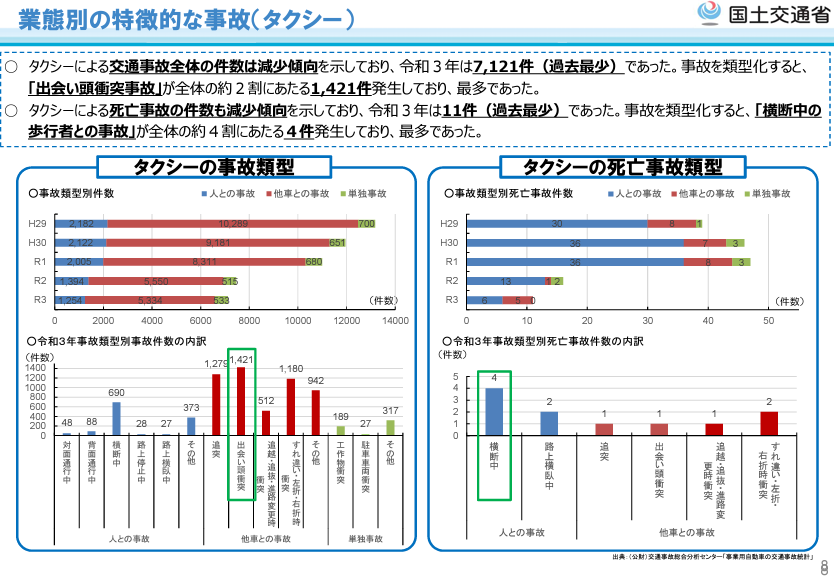

事故類型、タクシーは?

タクシー、出会い頭事故が最多。

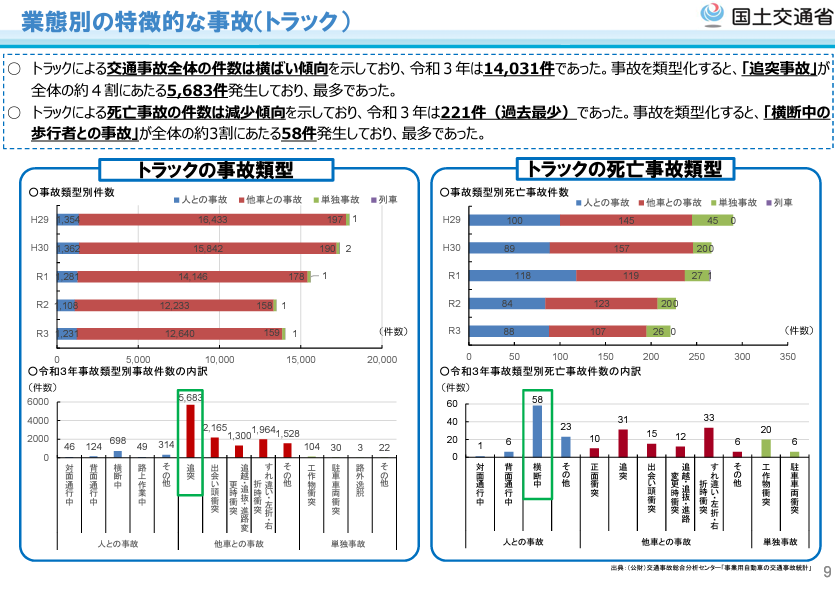

事故類型、トラックは?

トラック、追突が圧倒的最多。

死亡事故は、「横断中」が最多。

軽トラックの事故が、増加傾向らしい。

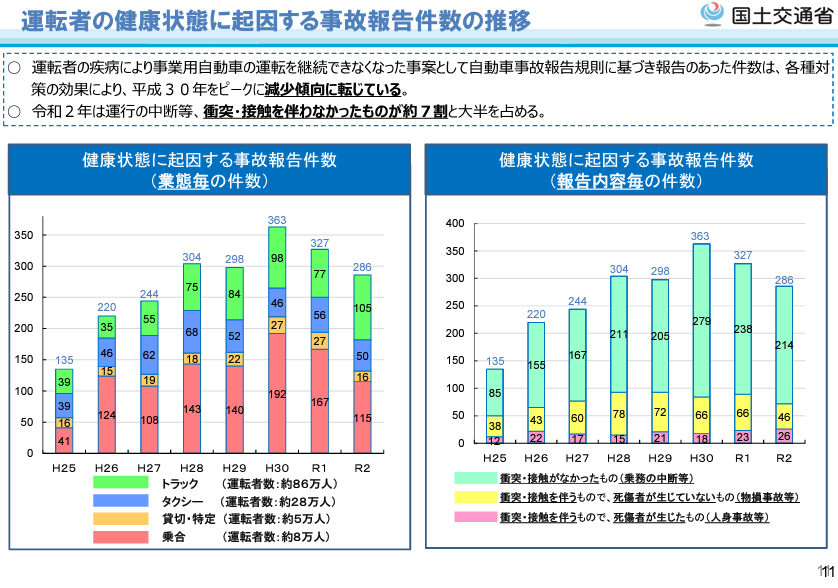

健康起因事故は、減少傾向に転じている。

以上、全文PDFはこちら。

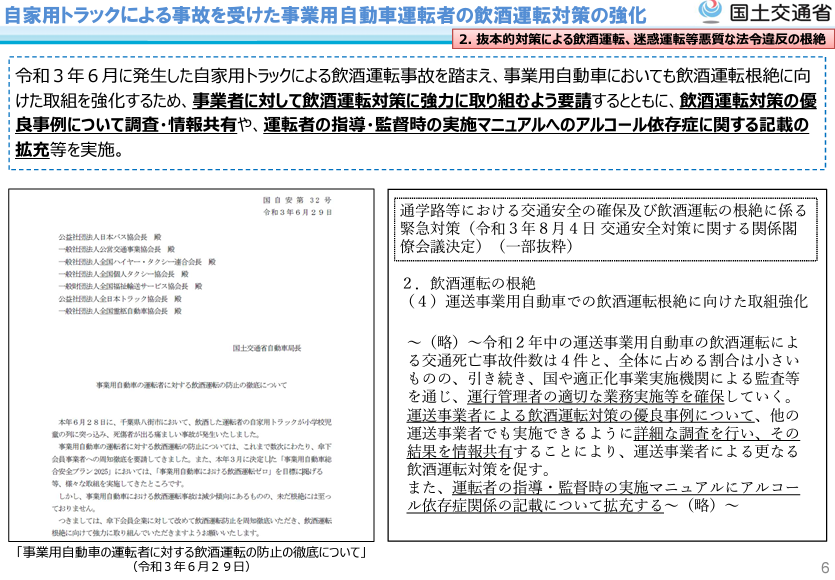

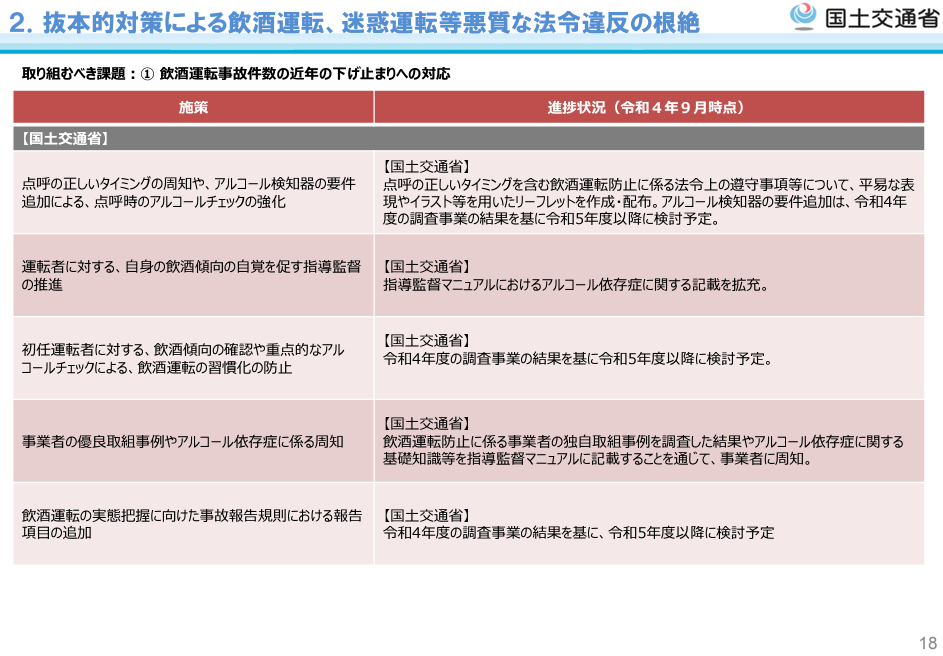

飲酒運転ゼロへの対策とは?

緑ナンバーの事故は当然飲酒運転事故だけではなく、さまざまな類型の事故があります。

でも、目標KPI「ゼロ」と言い切った飲酒運転のところが、ゼロに向かうどころか、完全な「横ばい」傾向となっています。いろいろ手は打たれているようなのになぜなのでしょう。

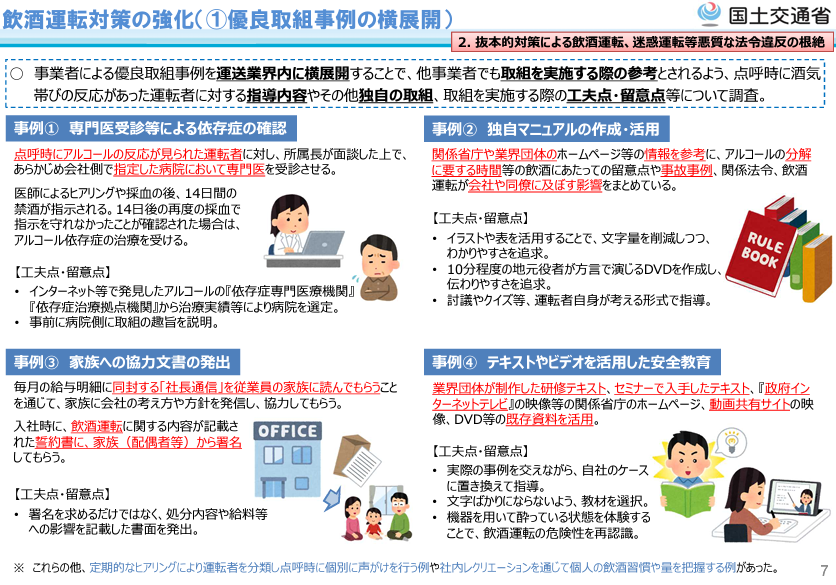

1年半で実施された内容を見てみましょう。

今回の資料2 「事業用自動車総合安全プラン2025」達成に向けた国土交通本省の主な取組状況 から抜粋してみます。

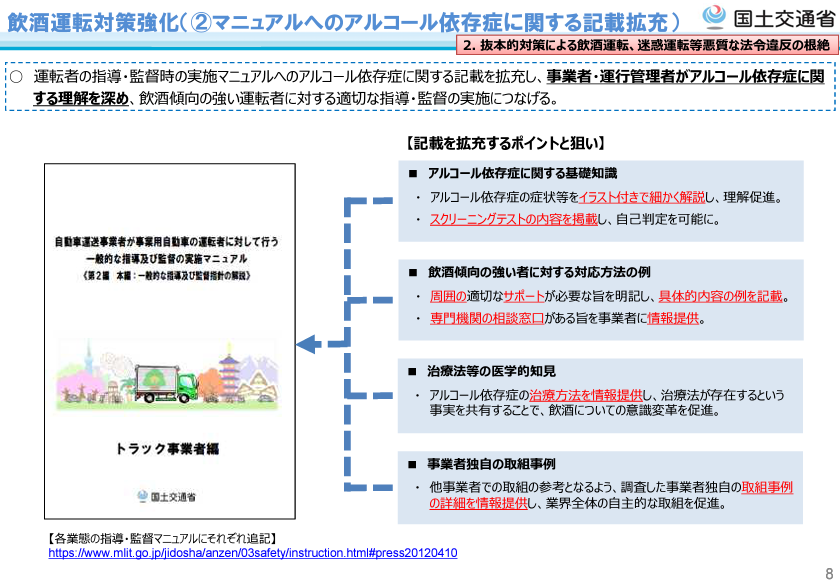

記載の拡充で、防ぐ。

横展開、文書の発出、調査とかで、防ぐ。

マニュアル拡充と、適切な指導で、防ぐ。

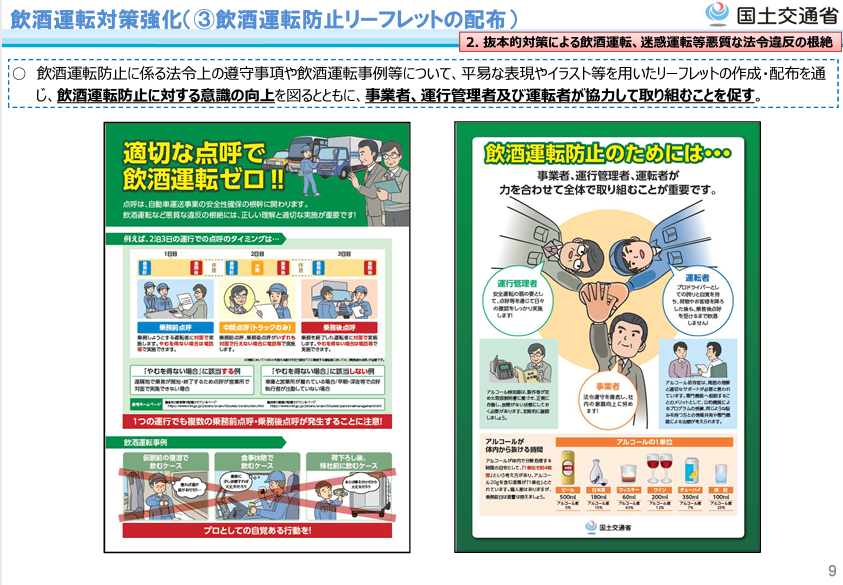

リーフレットの配布で、防ぐ。

正直な印象としまして、若干、施策として、迫力不足では・・。というか、どれくらい事業者が実践できたかがよくわからないですよね。行政側の「言っています。資料を展開してます」系と言いますか・・。

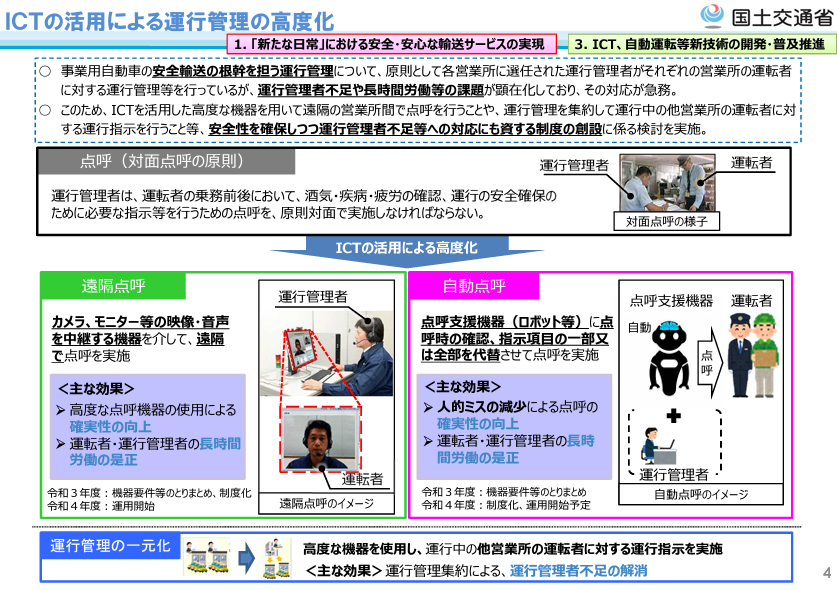

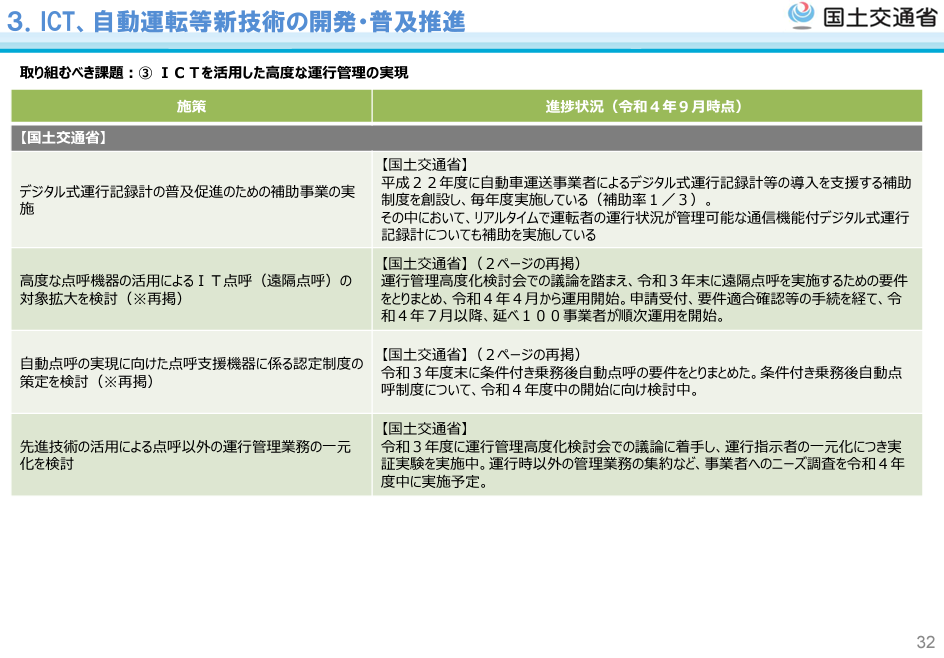

みなさんにもうお馴染みの、遠隔点呼、自動点呼と比べてみましょう。運行管理高度化検討会が年に4回開かれ、施策も成果も具体的ですよね。

具体施策、目下、実現中。

どうでしょうか。飲酒問題施策と比べると、内容も成果がずっと見えやすいというか。

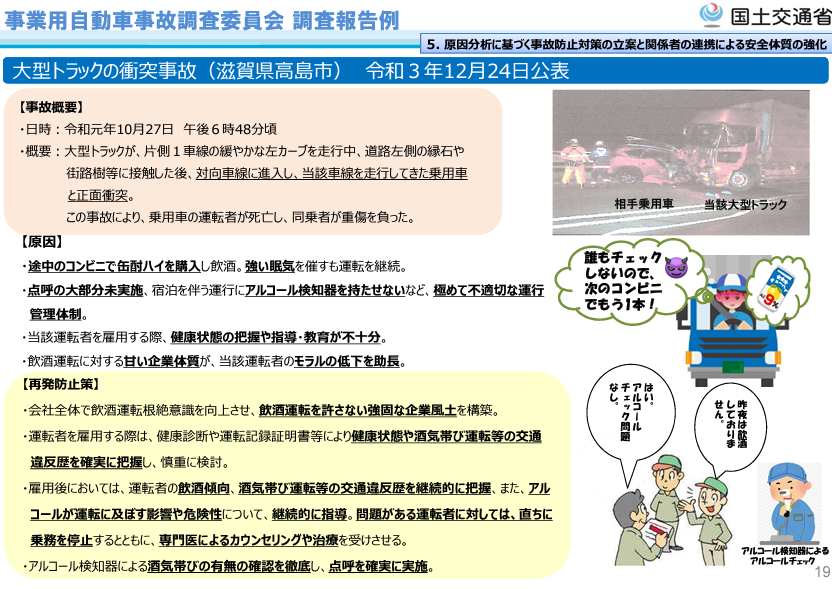

すごく意義のある、報告書。

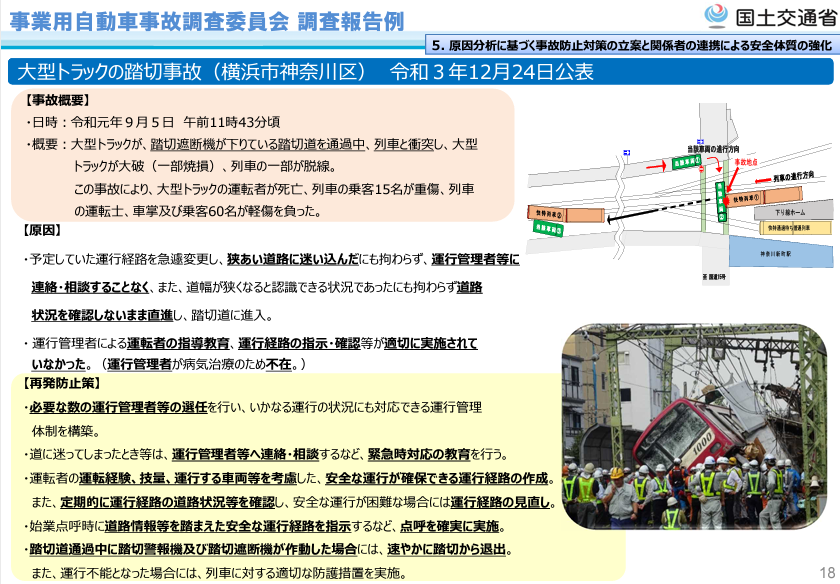

取り組み報告のなかで、事故調査報告書のことが記載されています。

○ 社会的影響の大きな事業用自動車の重大事故については、事故の背景にある組織的・構造的問題の更なる解明を図るなど、より高度かつ複合的な事故要因の調査分析と、客観性がありより質の高い再発防止策の提言を得ることが求められている。○ 平成26年6月、「交通事故総合分析センター」を事務局として、各分野の専門家から構成される「事業用自動車事故調査委員会」を設置し、事業用自動車の重大事故について事故要因の調査分析を行っている。

将来の政策決定のために必要な事実がどんどん増えてきています。教材としても使えると思います。というか使わないといけないのだと思います。

ほぼすべてが明らかになる、調査。

↓ここに本文や、他の重大事故たくさんあります↓

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/jikochousa/report1.html

この報告書は、点呼実施有無も、アルコールチェック有無も、車両整備体制も、教育実施有無も、ドラレコ使用有無も、デジタコ使用有無も、すべてがわかる事業用自動車事故調査報告書。これほど生々しい「ヒヤリハット」はないと思います。本人の証言や運行管理者の証言もあり、まるで再現フィルム、ドキュメンタリーのようです。テキストだけど。

業界ごとの、プラン2025 取り組み状況。

「事業用自動車総合安全プラン2025」の目標達成に向けて講じた施策(日本バス協会)

ハイタク事業における総合安全プラン2025~フォローアップ~

事業用自動車総合安全プラン2025~個人タクシー事業における取り組み状況~

「事業用自動車総合安全プラン2025」達成に向けた全日本トラック協会の取組状況

「事業用自動車総合安全プラン2025」達成に向けた取組状況 自動車事故対策機構

令和4年度第一回 事業用自動車に係る総合的安全対策検討委員会資料 一般社団法人 日本自動車工業会

どうするアルコール検知器? どうする自動点呼?

参考資料4 「事業用自動車総合安全プラン2025」各項目についての取組状況

から、いくつか。

まず、自動点呼の件。

自動点呼(条件付き乗務後)は

やはりR4年度中に「開始」

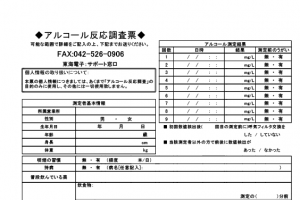

さて、飲酒運転問題。どうする、どうなる?

アルコール検知器の要件追加は、令和4年度の調査事業の結果を基に令和5年度以降に検討予定。

令和4年度ではなく、R5年度以降となりそう。

アルコール検知器の要件追加は、令和4年度の調査事業の結果を基に令和5年度以降に検討予定。

「以降」というは・・。R6かもしれないし、R7かもしれない? R7はプラン2025最終年です。

R5にきめて、R6開始? R6に決めて、R7開始(滑り込み)。R7に決めて、プラン2030で宣言?(遅っ)。

「要件追加」について、私見。

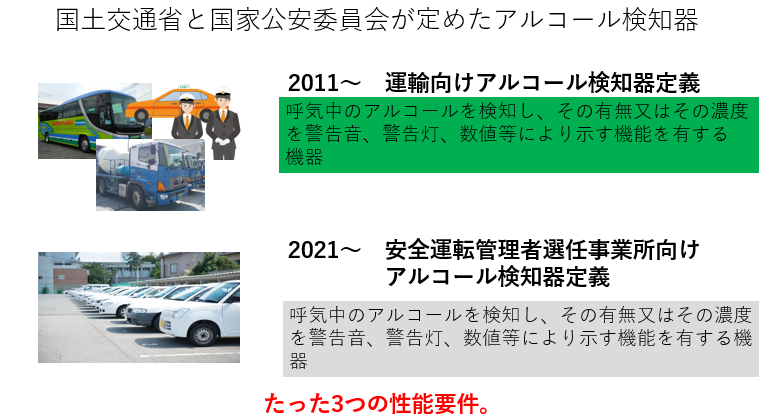

さて、みなさんは、どう予想しますか? R5年以降アルコール検知器の「要件」が変わるとしたら、「追加」されるとしたら、どんな要件だと思われますか?

いま、緑ナンバーは、白ナンバー業界と同じアルコール検知器要件です(プロドライバーなのに・・と思う方は多いでしょう)。少なくとも、何らかの差が設けられることになります。

どうなんでしょうか。少なくとも白ナンバーよりも、厳格にはなるということでしょうかね。でも厳格って何だろう・・。

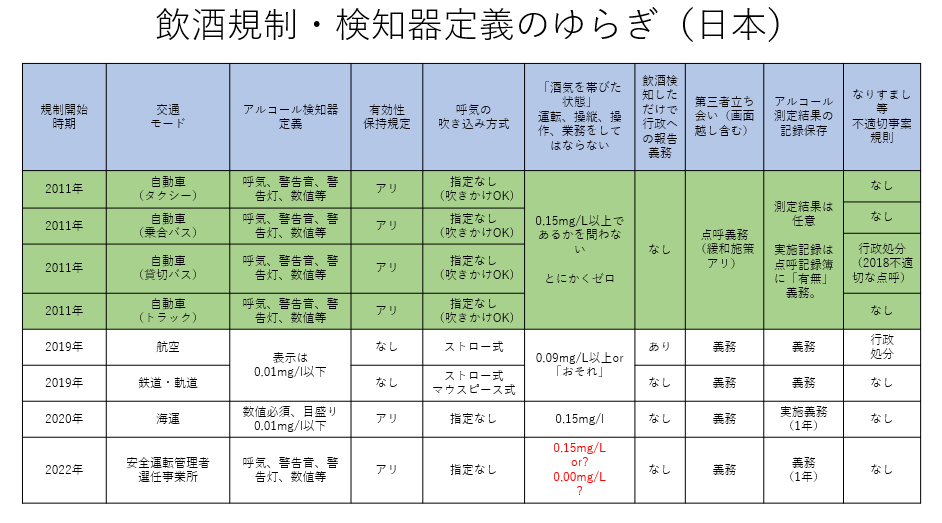

ところで、みなさんご存じでしょうか。「国土交通省」という省内においても、実はアルコール検知器の定義が違うということに。

私見ですが、いくつか見立てを想定しています。

その1)鉄道、航空に部分的にあわせる(マウスピース必須とする、表示は0.01mg/l以下とする(0.02とか、0.05刻みの粗っぽい表示はダメ)

その2)自動でデジタル記録が残ること(DX方針、デジタルガバメント計画との相性)

その3)なりすまし防止機能

(すでに、過労運転防止機器において、カメラや飲酒検査のデジタル化・電子保存機能が定義されている)

(すでに、IT点呼の解釈通達や遠隔点呼実施要領で、カメラやなりすまし機能が公的に規則化されている)

その4)検知器の国際レベル(R126や、欧州規格、米国規格等)に合わせる(本来これが行政セオリーだと思う)

その5) 自動車局が、この際、いちから 緑ナンバー事業者向けのアルコール検知器の性能要件を調査検討し、追加要件を定める。

その6)海運のように、技術規格は「アルコール検知器協議会が認定し」たもの、とわりきる。

上記いずれか、もしくは、ミックス。こんな感じでしょうか?

正直、バス、トラック、タクシー事業者の方で、「白ナンバーと同じ3要件が正しい」と思っている方はもはや少数なのではないでしょうか?

以下関連記事です。