運行管理者の兼務の緩和と同時に、補助者点呼数の緩和がやっと実現しそうです。

令和7年度 規制改革推進 閣議決定。

↑この記事のなかにあった

これについて、追加フォローです。

規制改革推進がらみで、政府からのオーダーが国交省に来ているわけです。

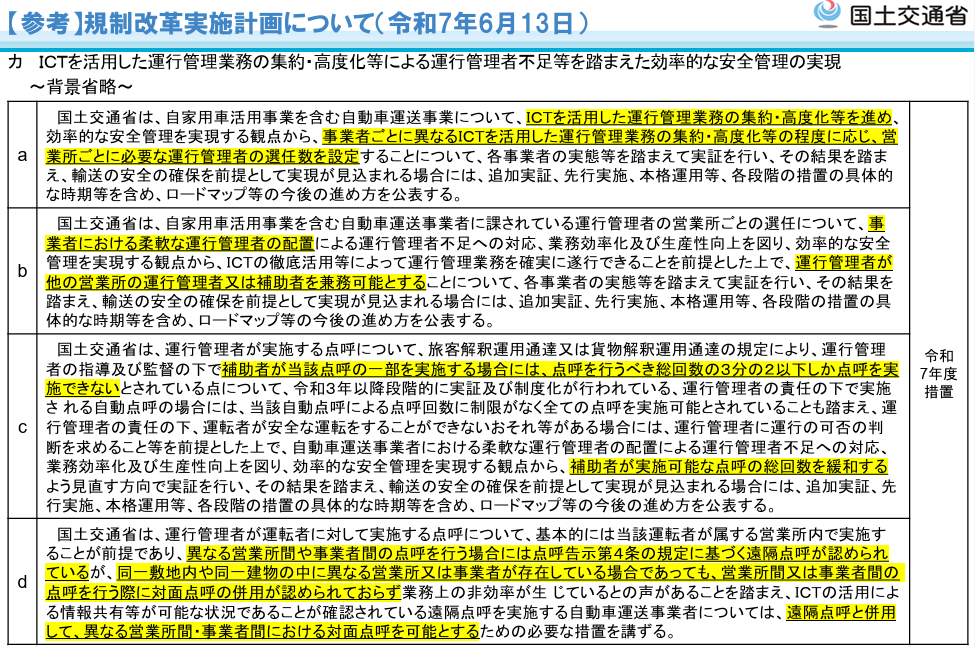

以下は、2025年6月13日に閣議決定された内容です。

これの。

P9とP10から全文抜粋。

少子高齢化の進展、生産年齢人口の減少、急増するインバウンド等を背景に、運輸・郵便業では、令和7年4月公表の日本銀行「全国企業短期経済観測調査」における雇用人員判断DI(雇用人員の過不足について「過剰」と回答した企業の割合から「不足」と回答した企業の割合を除いたもの)の不足超幅がコロナ禍以前を上回って過去最大にまで拡大するなど人手不足が深刻化しており、業務の効率化及び生産性の向上が喫緊の課題である。

こうした中、タクシー、バス、トラック等の自動車運送事業(旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)においては、運行管理者の業務(事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務をいう。以下「運行管理業務」という。)について、ICTを活用した同一事業者内の運行管理業務の一元化、一定の要件を満たした機器を用いることによる遠隔点呼及び点呼支援機器に運行の業務前後の点呼時の確認、指示事項を代替させて点呼を実施する自動点呼(対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第266号。以下「点呼告示」という。)第2条において規定する「業務前自動点呼」及び「業務後自動点呼」をいう。以下同じ。)の実現など、ICTを活用した運行管理業務の集約・高度化等の取組が進められている。

一方で、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)においては、こうしたICTを活用した運行管理業務の集約・高度化等の程度にかかわらず、運行管理業務を担う運行管理者について、道路運送法第23条又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第16条の規定により、試験合格者又は一定の実務の経験及び講習を受講した者のうちから、一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任する義務が課され、また、「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」(平成14年1月30日国土交通省自動車交通局総務課安全対策室長ほか通達。以下「旅客解釈運用通達」という。)又は「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」(平成15年3月10日国土交通省自動車交通局総務課安全対策室長ほか通達。以下「貨物解釈運用通達」という。)の規定により、運行管理者は他の営業所の運行管理者又は運行管理業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)を兼務することはできないとされており、こうした規制が、ICTの導入による費用対効果を限定的なものとしているとの指摘や、自動車運送事業者における柔軟な運行管理者の配置による運行管理者不足への対応、業務効率化及び生産性向上、郊外の営業所の経営維持等の障壁となっているとの指摘がある。

以上を踏まえ、輸送の安全の確保を前提とした上で、自動車運送事業者におけるICTの活用・導入を促進し、業務効率化及び生産性の向上、運行管理者不足の解消等を図るべく、運行管理の体制に係る制度を見直すことが必要であり、以下の措置を講ずる。

a 国土交通省は、自家用車活用事業を含む自動車運送事業について、ICTを活用した運行管理業務の集約・高度化等を進め、効率的な安全管理を実現する観点から、事業者ごとに異なるICTを活用した運行管理業務の集約・高度化等の程度に応じ、営業所ごとに必要な運行管理者の選任数を設定することについて、各事業者の実態等を踏まえて実証を行い、その結果を踏まえ、輸送の安全の確保を前提として実現が見込まれる場合には、追加実証、先行実施、本格運用等、各段階の措置の具体的な時期等を含め、ロードマップ等の今後の進め方を公表する。

b 国土交通省は、自家用車活用事業を含む自動車運送事業者に課されている運行管理者の営業所ごとの選任について、事業者における柔軟な運行管理者の配置による運行管理者不足への対応、業務効率化及び生産性向上を図り、効率的な安全管理を実現する観点から、ICTの徹底活用等によって運行管理業務を確実に遂行できることを前提とした上で、運行管理者が他の営業所の運行管理者又は補助者を兼務可能とすることについて、各事業者の実態等を踏まえて実証を行い、その結果を踏まえ、輸送の安全の確保を前提として実現が見込まれる場合には、追加実証、先行実施、本格運用等、各段階の措置の具体的な時期等を含め、ロードマップ等の今後の進め方を公表する。

c 国土交通省は、運行管理者が実施する点呼について、旅客解釈運用通達又は貨物解釈運用通達の規定により、運行管理者の指導及び監督の下で補助者が当該点呼の一部を実施する場合には、点呼を行うべき総回数の3分の2以下しか点呼を実施できないとされている点について、令和3年以降段階的に実証及び制度化が行われている、運行管理者の責任の下で実施される自動点呼の場合には、当該自動点呼による点呼回数に制限がなく全ての点呼を実施可能とされていることも踏まえ、運行管理者の責任の下、運転者が安全な運転をすることができないおそれ等がある場合には、運行管理者に運行の可否の判断を求めること等を前提とした上で、自動車運送事業者における柔軟な運行管理者の配置による運行管理者不足への対応、業務効率化及び生産性向上を図り、効率的な安全管理を実現する観点から、補助者が実施可能な点呼の総回数を緩和するよう見直す方向で実証を行い、その結果を踏まえ、輸送の安全の確保を前提として実現が見込まれる場合には、追加実証、先行実施、本格運用等、各段階の措置の具体的な時期等を含め、ロードマップ等の今後の進め方を公表する。

d 国土交通省は、運行管理者が運転者に対して実施する点呼について、基本的には当該運転者が属する営業所内で実施することが前提であり、異なる営業所間や事業者間の点呼を行う場合には点呼告示第4条の規定に基づく遠隔点呼が認められているが、同一敷地内や同一建物の中に異なる営業所又は事業者が存在している場合であっても、営業所間又は事業者間の点呼を行う際に対面点呼の併用が認められておらず業務上の非効率が生じているとの声があることを踏まえ、ICTの活用による情報共有等が可能な状況であることが確認されている遠隔点呼を実施する自動車運送事業者については、遠隔点呼と併用して、異なる営業所間・事業者間における対面点呼を可能とするための必要な措置を講ずる。

「補助者が実施可能な点呼の総回数を緩和するよう見直す方向で実証を行い」

来年春には変わってるかもしらせん。R7年度中とありますから。

それにしても、自動点呼がフルで可能となった今、「先行実施」ステップ必要かなあ?

そもそも・・・

「自動点呼による点呼回数に制限がなく全ての点呼を実施可能とされていることも踏まえ」

業務「後」が始まった時点から 自動点呼=1/3側 ですからね。

さあ、総数増(緩和)されるから、「補助者採用増」に踏み切りますか?

ヒト点呼(採用)、ロボ点呼(購入)、安全性 VS 効率性?

統括運行管理者の方、所長さん、経営者のみなさん、どう考えますか?

点呼時間帯の人材確保成功率 VS 自動点呼メーカーの存続率

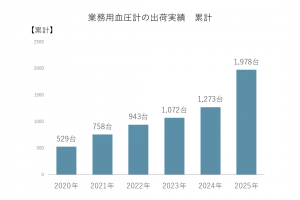

自動点呼メーカー、すでに20社以上。順調に増えてきています。

点呼機器産業の持続性(市場供給力)を考えれば、点呼体制は「事業継続性」観点なんだと思う。

-

2026.2.27

-

2026.2.26

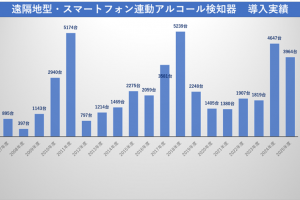

遠隔地型・スマートフォン連動型アルコール検知器の導入実績および通信キャリア別・端末別スマートフォンの使用状況【2025年度】

-

2026.2.26

-

2026.2.25