筆者杉本でございますが、大変恐縮ながら、先日福岡の粕屋町で開催されたフォーラムに、参加させていただきました。

はあとスペースの山本美也子代表と粕屋町が主催したもので、被害にあった二人の高校生(うち一人が山本代表の息子さんです)が通っていた博多高校の生徒が多く参加していました。

まずは、博多高校の和太鼓部の、鎮魂の、圧巻パフォーマンスからはじまり、、

書道部による、パフォーマンスと力強いメッセージ。

福岡県生活安全課から、あらためて飲酒運転根絶の願いが。

粕屋警察署署長 より、飲酒運転撲滅の決意。そして、「飲酒運転を見かけたら通報を」と強く。

粕屋町長。13年前から、毎年語り続けている粕屋町で起きた飲酒運転事故。福岡で知らない人はいない。糟屋には飲酒運転根絶条例もある。

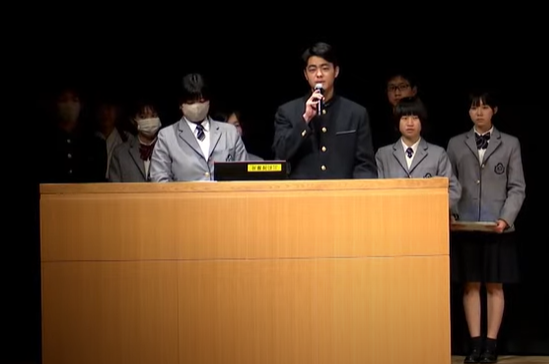

博多高校生徒会。生徒会や部活動を通して飲酒運転撲滅啓発活動を行っている。このような活動をやっている生徒会は全国でもおそらく少ないと思う。

後半からは、アルコールインターロックをテーマにしたパネルディスカッション。

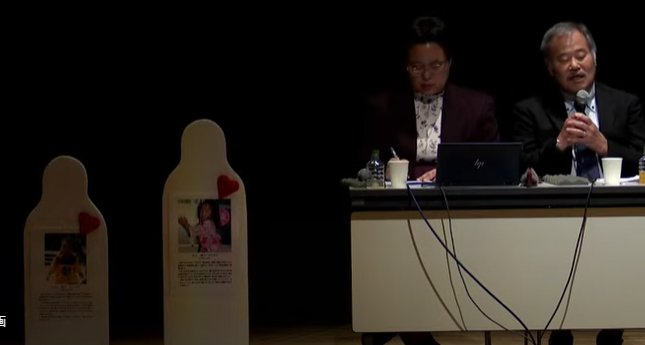

山本代表。遺族自ら、アルコールインターロックをテーマにしたセッションの司会を。息子さんを亡くされて13年しかたっていないのに・・本当に頭が下がります。

まずは、簡単にアルコールインターロックそのものについて説明してほしいとのことで、私杉本から。

続いて、井上(保孝)さんから。今回参加した ノルウェーのアルコールインターロックシンポジウムの内容について。

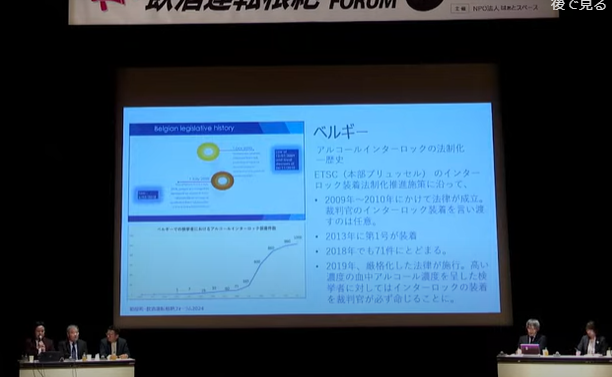

続いて、井上(郁美)さんから。ベルギーの事例を取り上げて、アルコールインターロック法制化のビフォー、アフターについて言及されてました。

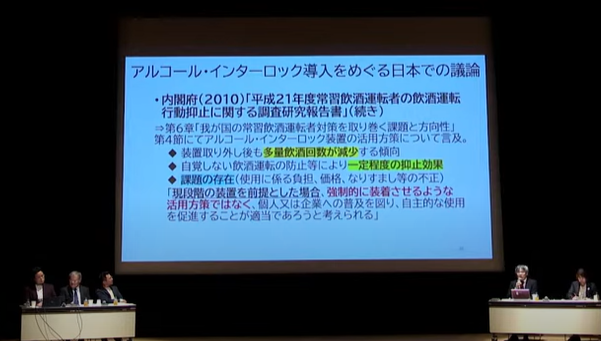

続いて、福岡大学の小佐井教授より、アルコールインターロック法制化の紆余曲折等について・・。

発言の詳細は、本編動画の後半をご確認ください。

飲酒運転防止 社会科学者もしくは、シンクタンク。

今回私が参加したフォーラムは、私が普段やっている安全運転管理者法定講習や、ウェブセミナーの参加者とは、違いました。

来場者約400人のうち、高校生が100人というのは初めてでありまして。だからこそ伝えたいと思ったことがありました。とくに、日本と海外のアルコールインターロック法制化比較がテーマでもありましたので。

アルコールインターロックシンポジウムには、各国の政府側のひと、メーカー側のひと、遺族の会、そして、飲酒運転政策の研究者等がやってきます。本当に、「すべての関係者」が集うのです。縦割りという概念はあまり無いようなのです。

とくに、「飲酒運転の研究者」なるひとたちは、大学と共同して飲酒運転を調査したり、行政と協力して実証実験を行ったりなど、「飲酒運転事故根絶」を専門でやっています。しかも、職業として成り立っているという。当時、私はこれが衝撃的でした。

論文や行政から受託したレポートも発行したり、飲酒運転という事故を、社会科学(交通社会学)としてとらえて、何年も何十年も研究しつづけている人たちが、たくさんいたのです。

アルコールインターロックの法制化を本当に政策として実現するのは誰か?

私は、今の高校生や大学生から、飲酒運転事故という社会課題を交通社会学のテーマとして専攻し、卒業論文を書き、そして、政策立案を提言できるようなシンクタンクに就職するなど職業として関わる、そんな「流れを変える人」が出てくることを期待したいのです。

私が2007年にアルコールインターロックシンポジウムを知って最も衝撃を受けたのは、本当に飲酒運転のことだけを研究している人や、アルコールインターロックの社会実装の効用を研究している若い社会科学者に出会ったことでした。職業なんだ。これで給与をもらい、生計を立てているんだ。

職業としての飲酒運転防止、職業としての事故防止。政治家でもなく、メーカーでもなく、警察でもなく、運輸省でもなく、そしてご遺族でもなく。生業なのです。

若者よ、飲酒運転防止で博士号を取り、サイエンティストとして社会にインパクトを与える民間シンクタンク、というキャリアもあるのです。そしていつか、日本のアルコールインターロック法制化を推進したひととして、シンポジウムで発表してほしい・・・。

これが、福岡で私が伝えたかったことです。

アルコールインターロックの社会実装には、Science、Technology、Engineering、Art、Mathematicsが必要です。

交通社会学、アルコールセンサーテクノロジー、社会システムエンジニアリング、アルコール依存症という社会課題を解決するアート思考、そして、社会便益費用対効果の数式モデル これらがすべて必要なのです。

なぜ日本では、目を覆うような飲酒運転事故が起き続けているのに、アルコールインターロック法制化に至らないのか?

八街市の事件について、井上さんも、山本さんも、遺族としての活動の限界について、思うところがあったようです。私も、八街市の飲酒運転事故に、自責を感じました。

今までなにをやってきたのだろう、と。

シンポジウムでは遺族の方から「物理的なもので防ぐべき」という発言が何度もありました。かつては装置や機械に頼ることに抵抗があったとも。

今度こそ。

その思いが、今回のフォーラムでアルコールインターロックをテーマにした理由だと思います。

これまで、遺族サイドからここまでアルコールインターロックを、と強く発言されたことはなかったです。

八街市の事故が、その状況を変えたました。

井上(郁美)さんが最後仰っていたように、今回のフォーラムは、アルコールインターロック法制化の歴史の1ページだと後になっていわれる大会だ、と私も感じます。

今の若者は、STEAM教育を受けていると言われています。

こういう社会課題こそ、STEAM教育を受けてきた若者に、取り組んでいただきたい、そう思ったのです。

井上さんや山本さんや私の年代で、ギリ間に合うだろうか?

間に合わない場合、日本の誰が 法制化に本気で取り組むだろうか?

井上ご夫妻のお子さんの事故は、1999年。山本代表のご子息の事故は、2011年。

福岡では、2006年の海の中道の事故を知らない若者が増えているという。

併せてこちらもご覧ください。

-

2026.2.16

-

2026.2.4

-

2026.1.20

-

2026.1.19

飲酒運転防止インストラクターによる飲酒教育セミナー どなたでも参加OK!乾杯の向こうに潜む危険!新年度前に学ぶ、飲酒運転撲滅の切り札 2月4日(水)