点呼新時代か?国土交通省の新たな安全政策 プラン2025のパブリックコメント募集開始

2021.2.1

『プラン2025』。

いよいよ出ました。

今後5年間のトラック、バス、タクシー等事業用自動車業界における規制緩和措置、規制強化措置、補助事業等、中期的な安全政策の骨子がこの文書から読み取れます。

国土交通法は、プラン2009、プラン2020をどう総括し、次の目標をどのように見据えたのでしょうか?

「事業用自動車に係る総合的安全対策検討委員会」

2021年1月22日の検討委員会の公表資料を確認してみましょう。

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000001.html

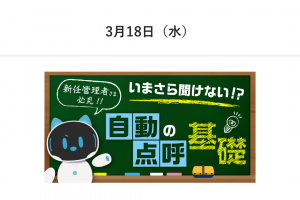

1.委員会、出席者はどんな方々?

運行管理や点呼等、「安全」の根幹に関する総合政策です。まず、どんな方々が今後の国交省予算の根拠となる安全政策をつくっているのか、みなさんご存じでしょうか?

思えば、アルコール検知器の義務化も、IT点呼の要件緩和も、方向性を決めてきたのはすべてこの委員会と言っても過言ではありません。

委員会名簿をみてみましょう。

2.委員会で、どんな意見が?

つづいて、議事概要

○議事録

読んでいて、ふと、素朴な疑問が。

委員のみなさんは、運行管理システムとか、IT点呼システムとか、「ドライバーステータスモニター」製品とか、言及しておられるようですが、そもそも、ICTを活用した運行管理や点呼の最前線(現場や製品)って、見たことあるのでしょうか・・。

3.決定公表は、3月です

この「事業用自動車総合安全プラン」という政策は、

・「陸上交通」

・「海上交通」

・「航空交通」

3つの分野うち、「陸上交通」に該当します(但し、鉄道除く)。というセグメントです。

上記スケジュールは、12月の第11時交通安全基本計画のパブリックコメントと歩調を合わせいるようで、3月に正式公表となります。第11次交通安全基本計画については以下記事をご覧ください。

<12月の第11次交通安全基本計画(中間案)パブリックコメントに関する記事>

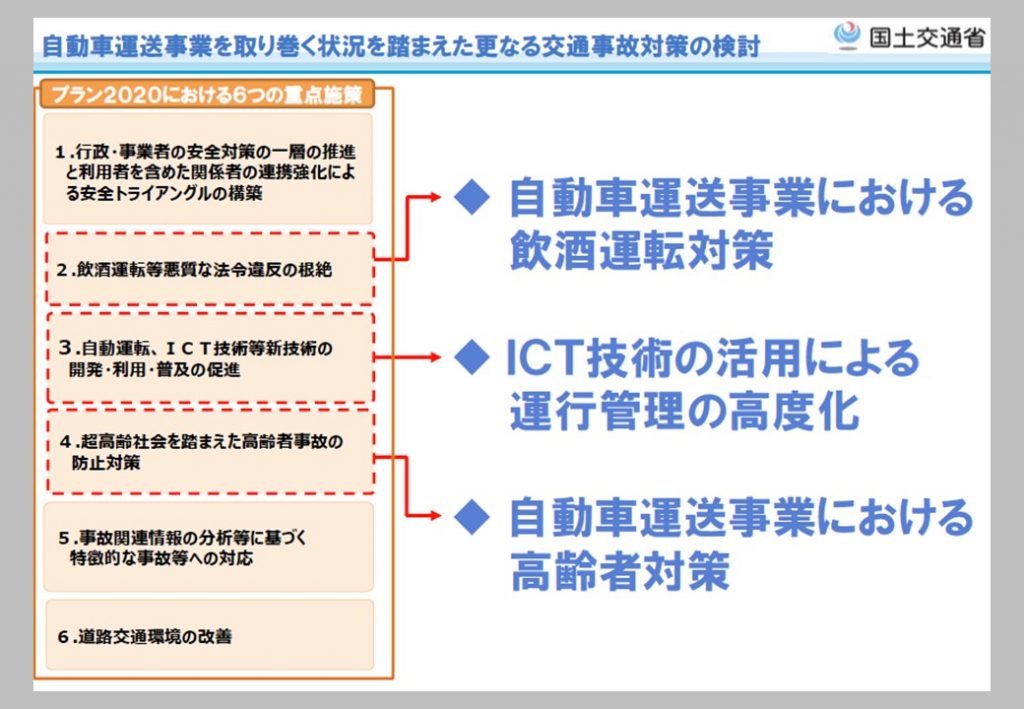

4.飲酒運転、ICT、高齢者

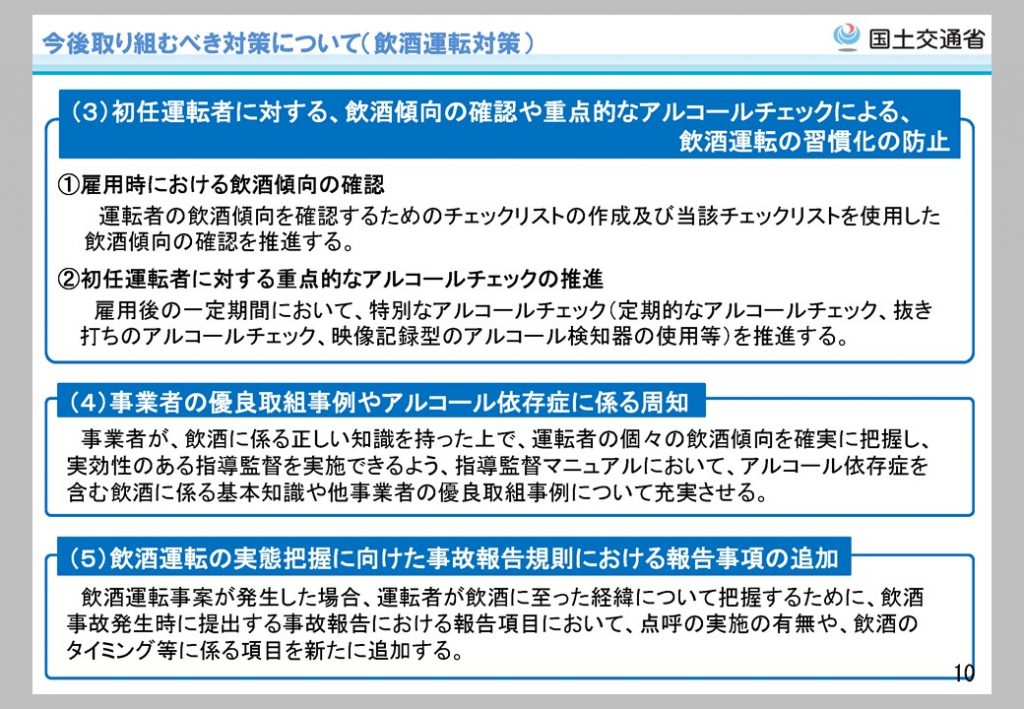

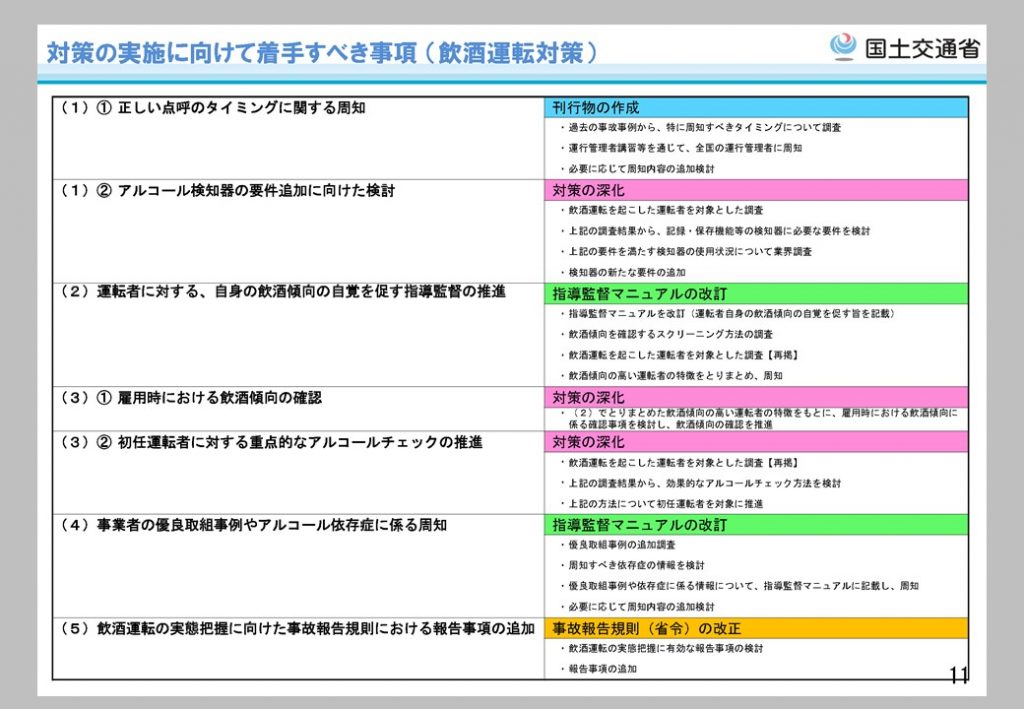

委員会では、6つの重点のうち、「3つ」が強調されています。

なぜこういう重点政策してゆくのか、具体的にどのような施策を打ってゆくつもりなのか、ひとつ検討会資料を見ていきましょう。

以下、長いですが、お付き合いください。

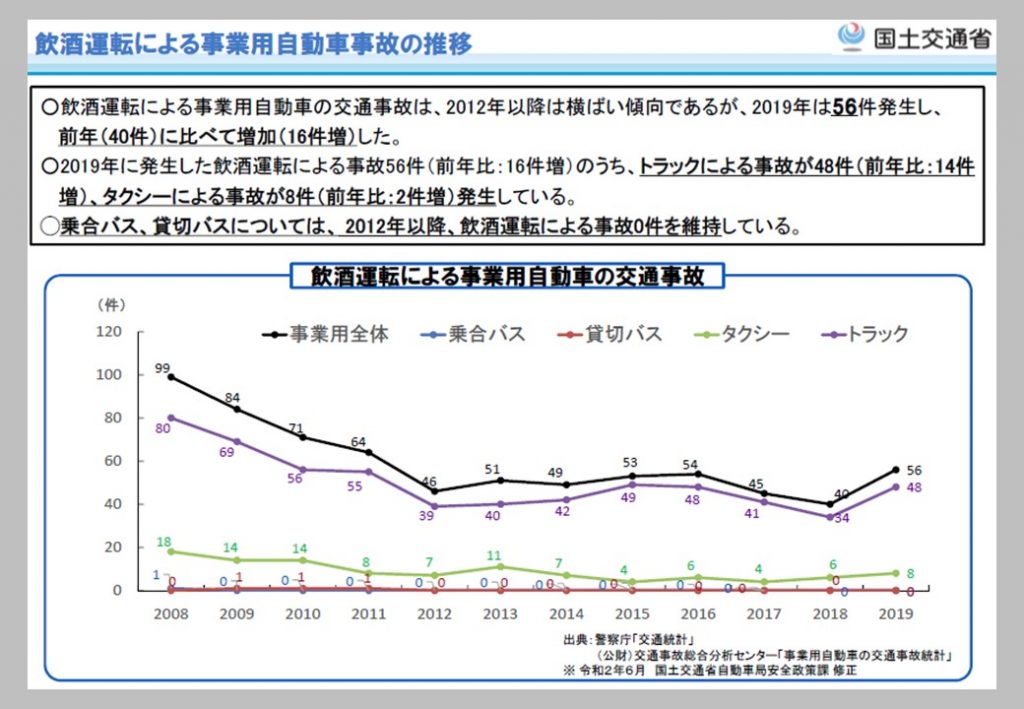

5.横ばい、上昇問題

ここ1年でよく目にした統計資料です。

総括の仕方にもいろいろあります。私ならこうです。

○プラン2009の前と後では、飲酒運転はほぼ半減するも、「ゼロ」にほど遠い。

○対策の目玉と目されたアルコール検知器の義務化施行以降、まさかの上昇。

○トラック、タクシーの横ばい基調自体、尋常ではない結果である。

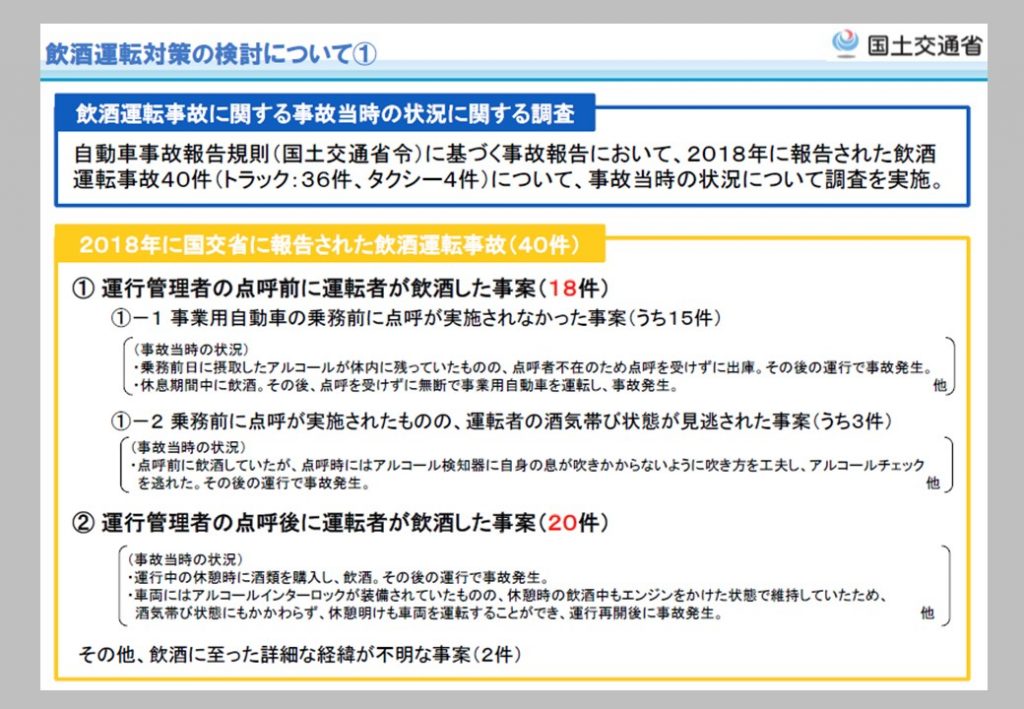

6.点呼実施とアルコール検知器の関係

個々の飲酒事案が分析されています。

今回「アルコール検知器を無効化する点呼未実施」問題が明確に指摘されています。

実効性のある施策のためには、点呼前、点呼後、このようにすべての事案がケース分析される必要があります。この分析は、2011年5月にアルコール検知器が施行されて以降すべての事案に対してなされるべきでしょう。もっと情報公開すべきです。

アルコールインターロックが使われながらも・・というケースも報告されています。基調な情報です。

7.飲酒ドライバーと、経験年数

このデータは初めて見ました。

かなり重要な事実と思われます。もっと早く分かっていれば・・。

8.工夫(デジタコ連動アルコール検知器、アルコールジェルパッチテスト等)

アンケートの結果、点呼時の工夫、日常労務管理、指導での工夫、家族との連携等、あらゆる工夫の事例が報告されているようです。

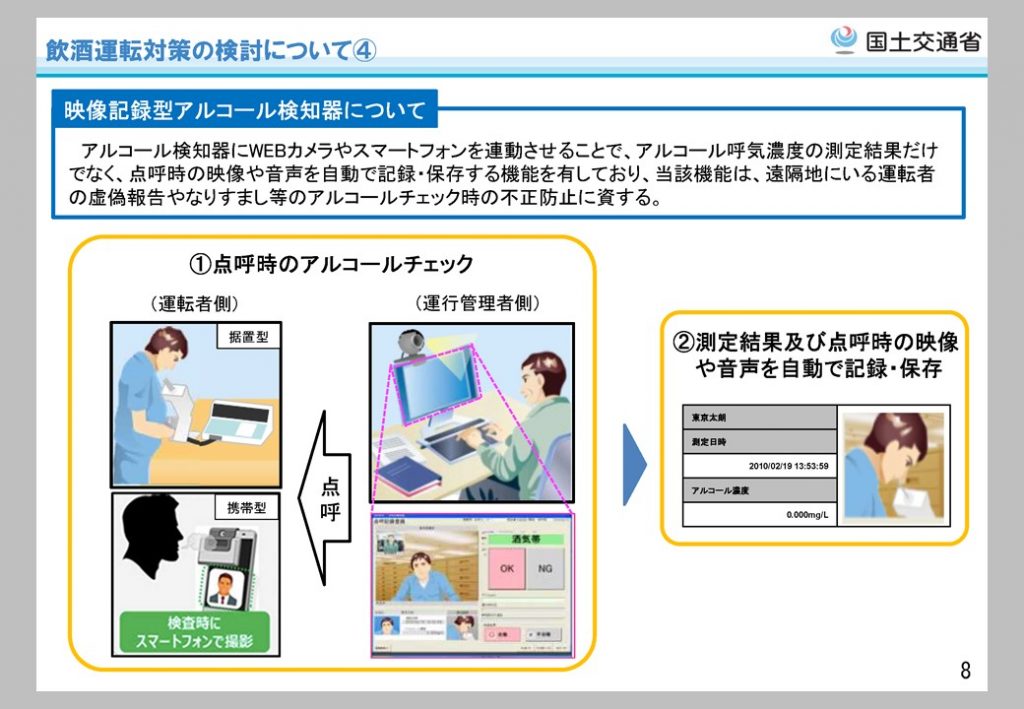

9.映像記録型アルコール検知器について

いまの時代では当然のテクノロジー(ICT技術、クラウド、スマホ等)が紹介されています。

でもなぜ・・・? こういう技術があるのに? なぜ飲酒運転は横ばいに?

このような、映像やインターネットをつかったアルコールチェック方法の普及を阻んでいるのは、「ITリテラシー」? 「価格」? それとも・・・?

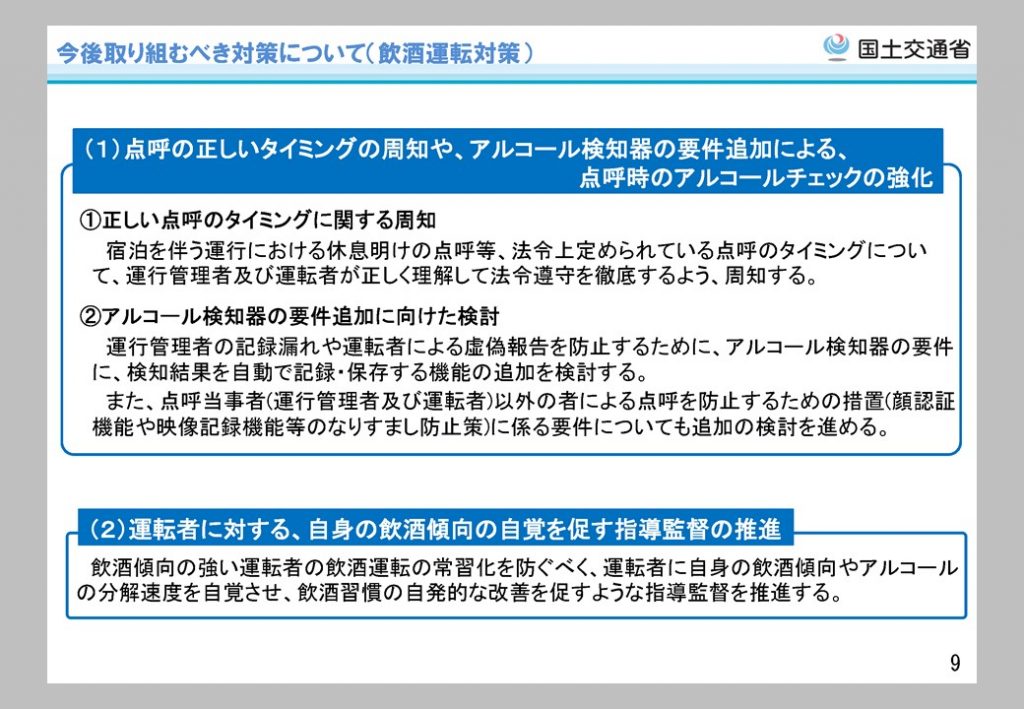

10.アルコール検知器の要件追加

プラン2009から10年。やっと次のステップに進むようです。

2009年時に決まり、2011年に施行された、アルコール検知器の義務化。当時

「当面、性能要件は問わない」

とされました。

「当面」とは、いま思えば、プラン2020が終わるのを待っていたということなのでしょうか。

航空、鉄道の飲酒対策との整合性や、IT点呼制度で規定している「アルコール検知器の結果を自動で記録・保存」という既に存在している要件も考えると、このプラン2025開始のタイミングで

「検知器結果を自動で記録・保存する機能の追加を検討する」

これ当然と思われます。

現在自動車局が定めているアルコール検知器の義務化の中身や課題については、以下、昨年の本誌の記事を参照ください。

11.雇用時の飲酒傾向の把握ほか

アルコール検知器の要件追加も重要ですが、やはり「ドライバー」を良く知ろう、よく見よう、ということも重要です。雇用時、選任時の飲酒傾向の聞き取りのほか、抜き打ちチェックも提唱されています・・。

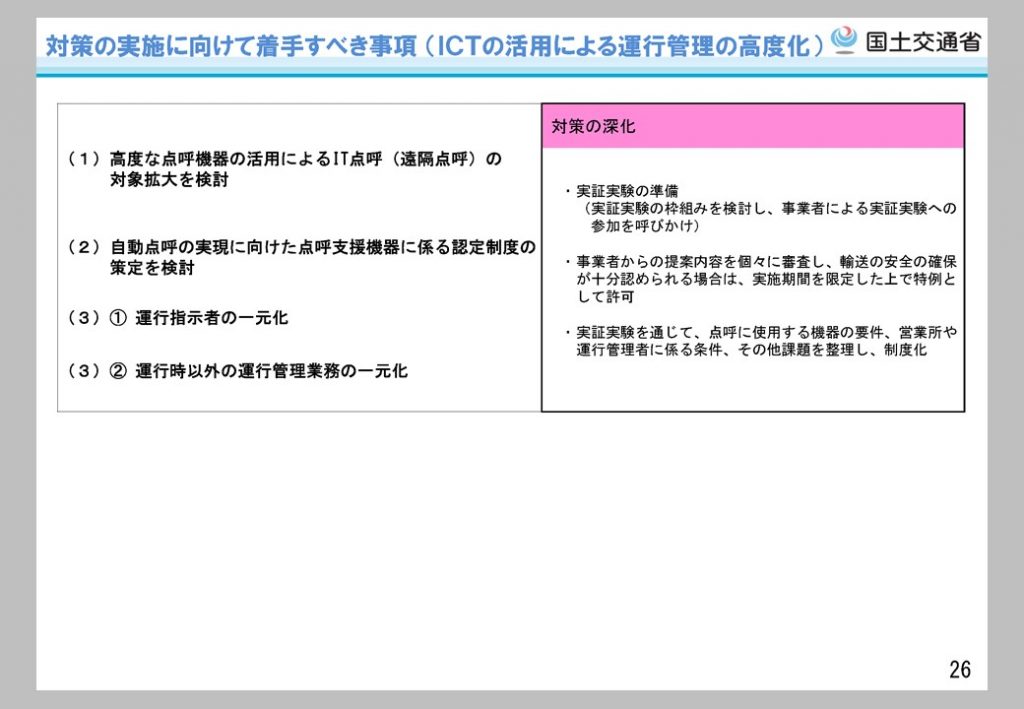

「対策の深化」の中身はこれからかもしれません。

国土交通省令の改正なのか、輸送安全規則・運輸規則の改正なのか、解釈の変更なのか・・。

以上、「飲酒運転ゼロ」のために何をこの5年でやっていこうとするのか、大枠は見えました。

気になるのは、これだけで本当に「ゼロ」を達成できるだろうか? という点です・・。

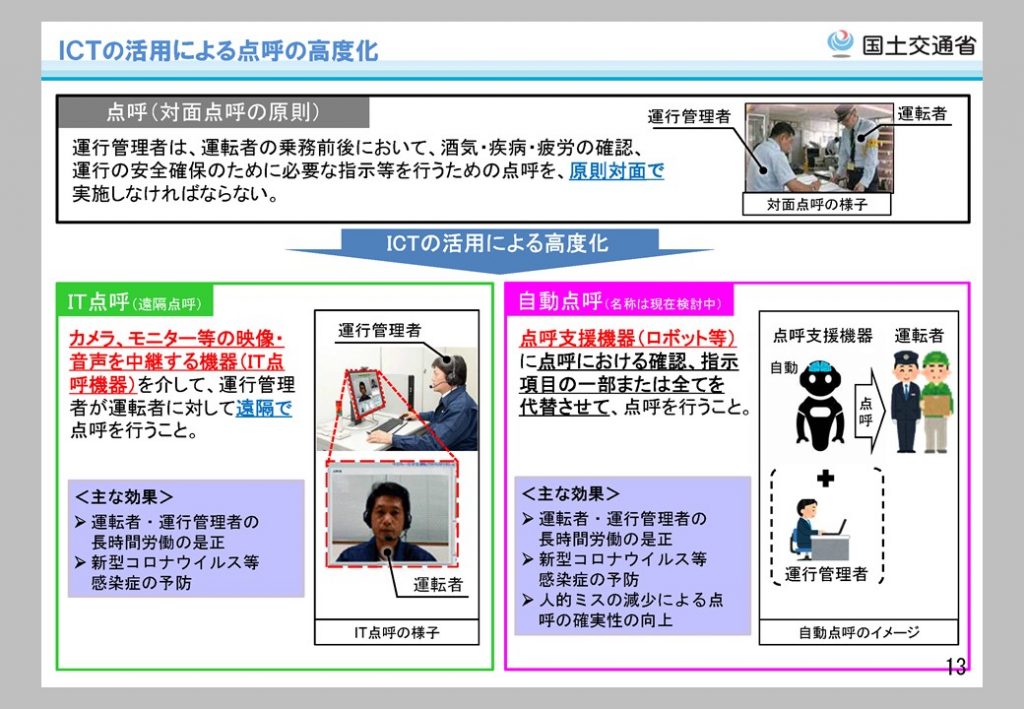

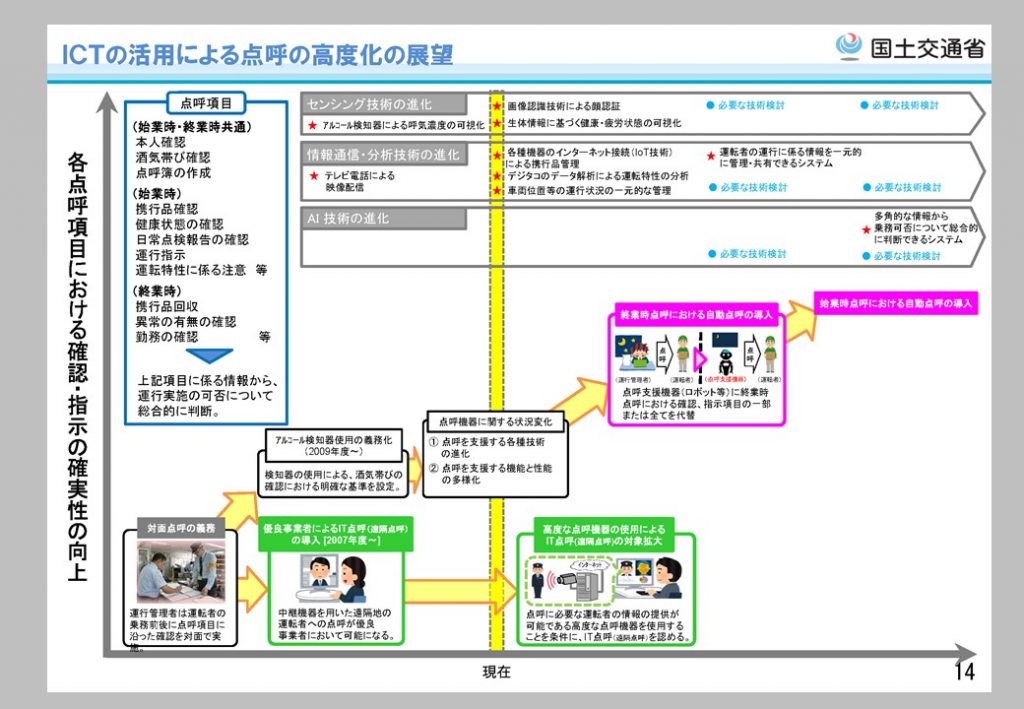

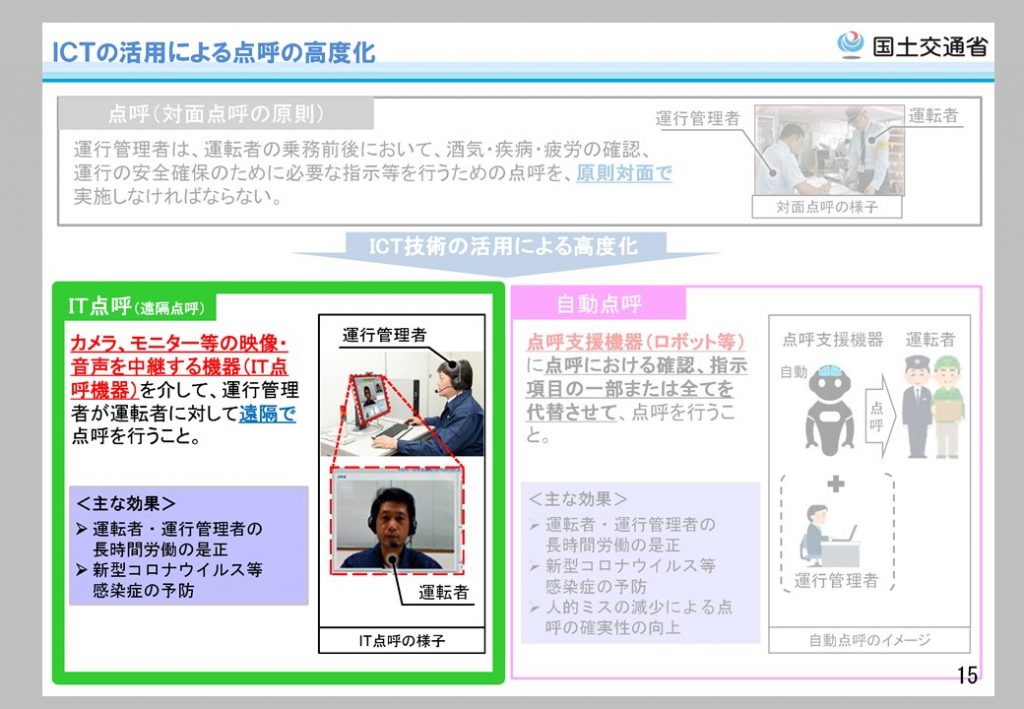

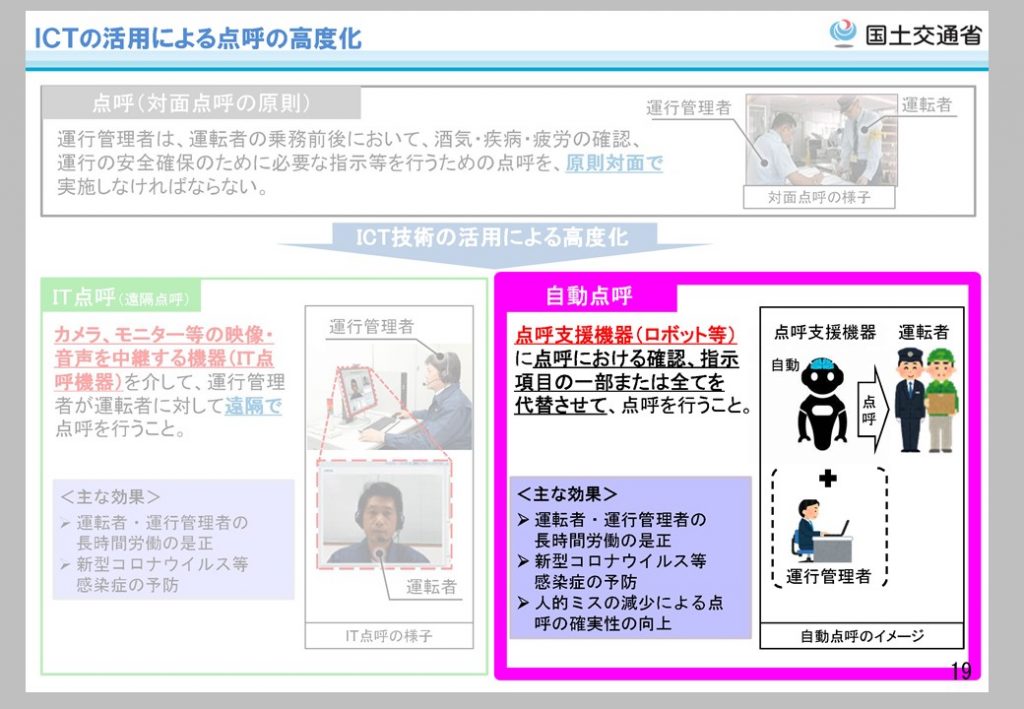

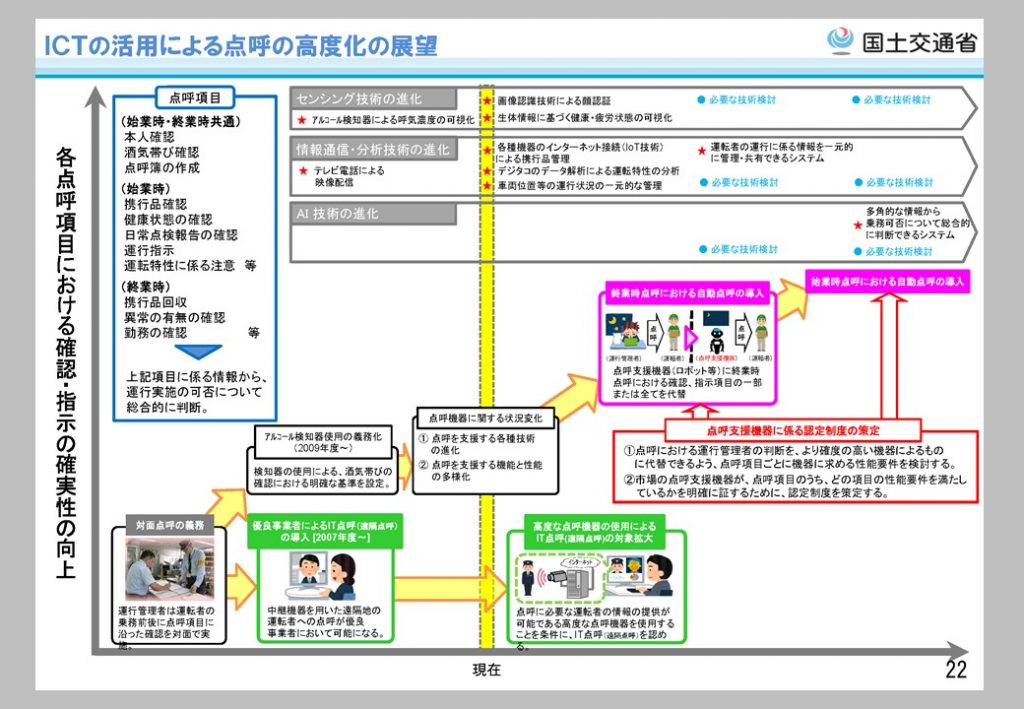

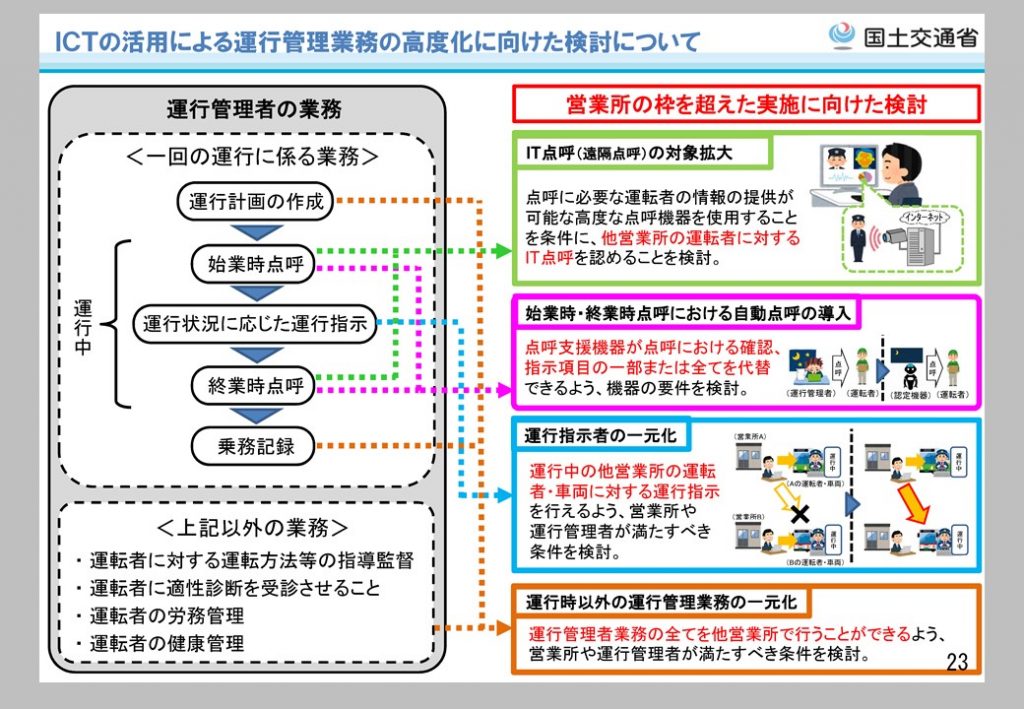

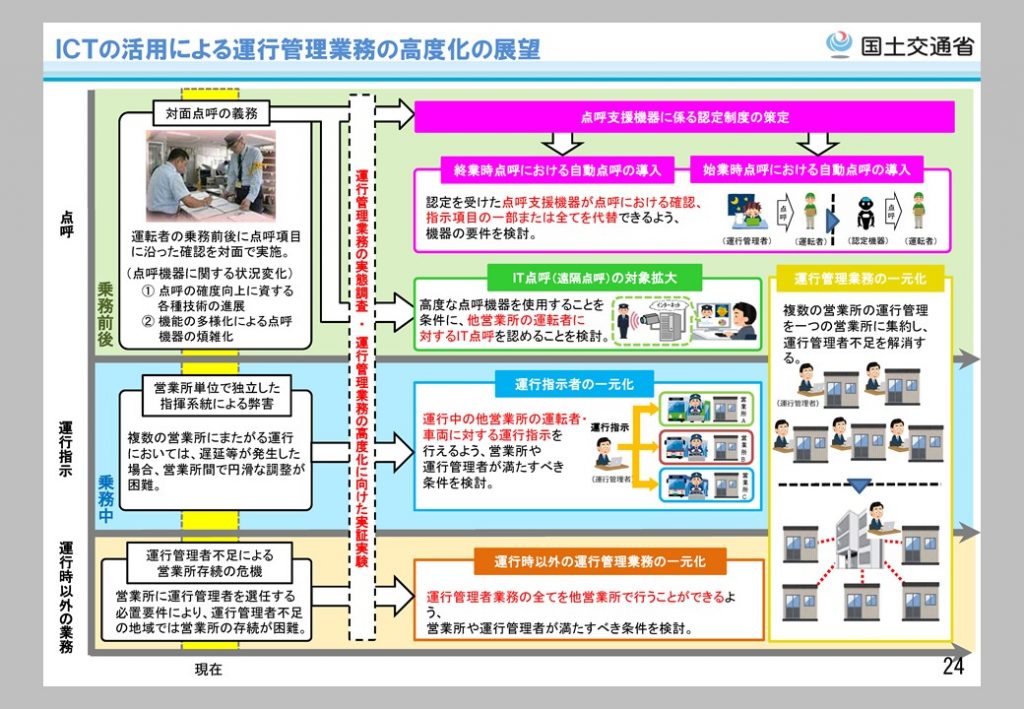

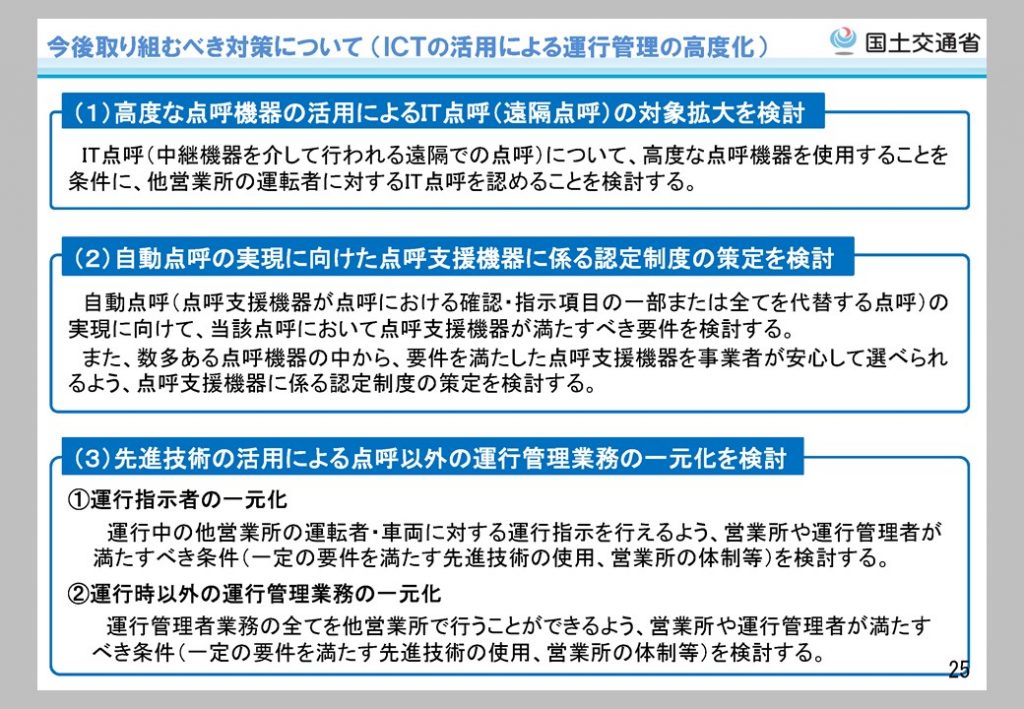

12.対面点呼原則の撤廃は、マジです

この展望に関する資料は、こういう解釈でしょうか。

対面撤廃(自動点呼化)は、「終業点呼」→「始業点呼」の順番。

時代の流れであり、世の中のデジタル化、自動化からすると、自然な考えであろうと思います。

13.「遠隔点呼」は「リモート点呼」と呼ばれるようになるか?

「IT点呼」でもなく「遠隔地IT点呼」でもなく、「遠隔点呼」という言葉が出てきました。

「IT点呼」って、いまの時代でいうと、一般的には、「リモート点呼」ですよね、確かに。

IT、ICT、リモート、、、用語を整えてゆく必要が出てきていますね。

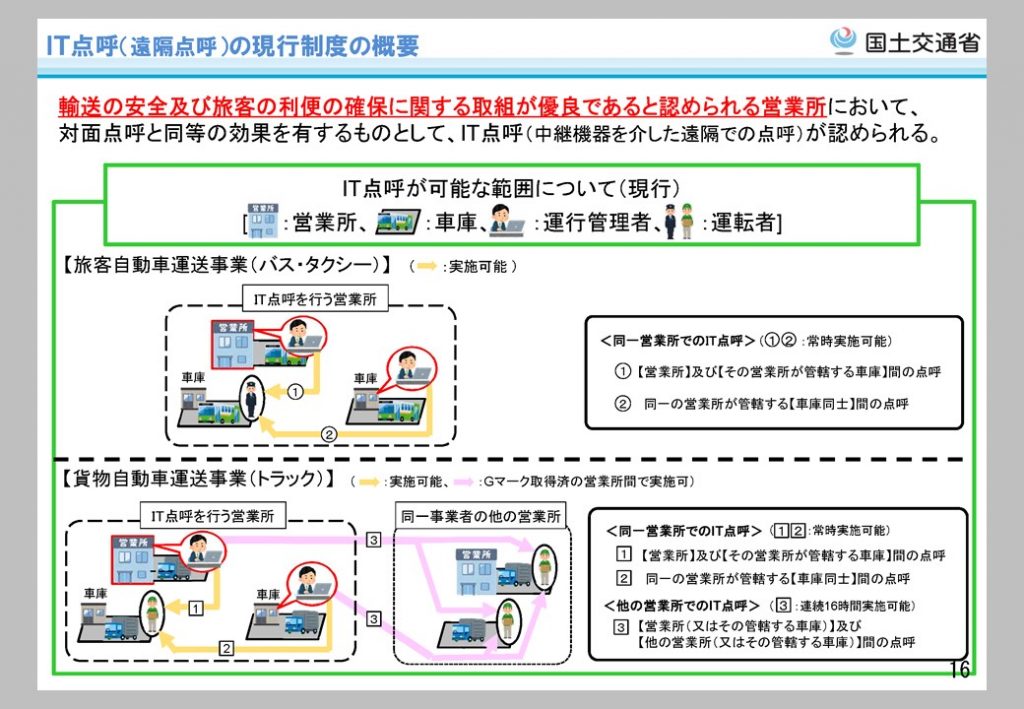

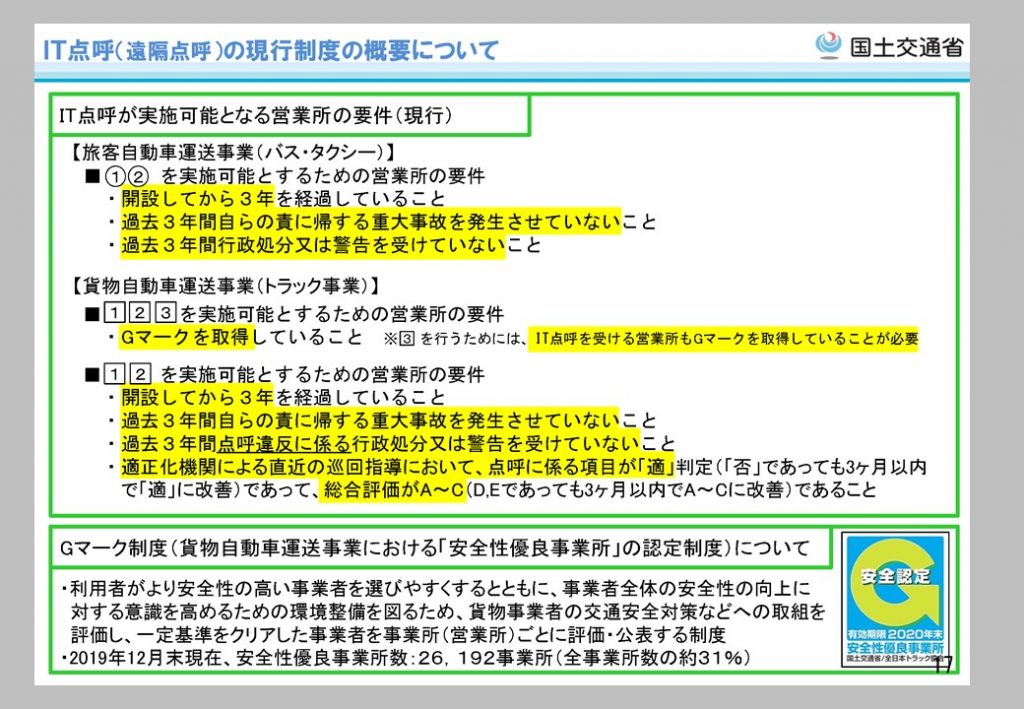

現行制度です

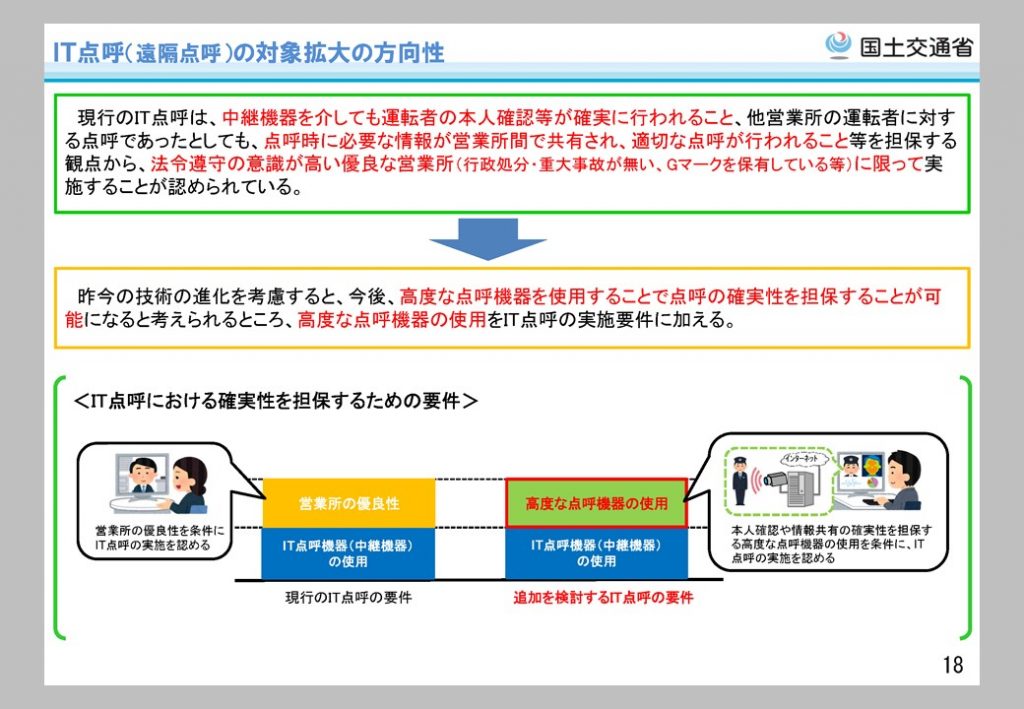

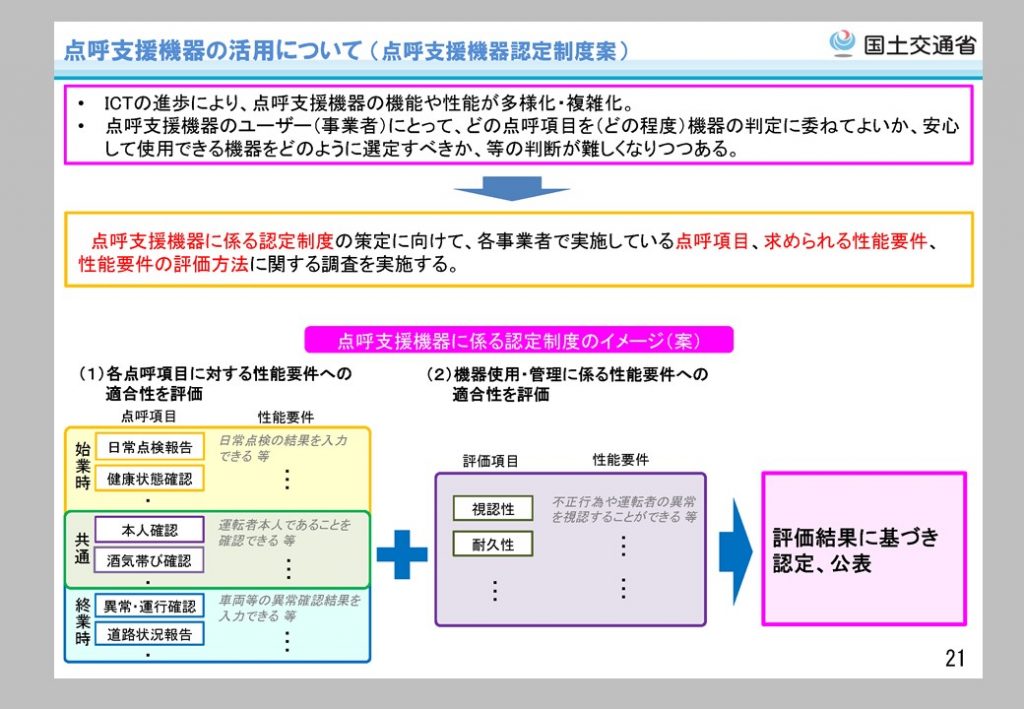

14.「高度化」と「点呼支援機器」

「人的ミス」とは、「運行管理者ミス」「点呼執行者ミス」「補助者ミス」「ドライバーのミス」が考えられます。確かに、運行管理者や点呼執行者が、「点呼すべきタイミング」を見誤る可能性があります。点呼支援機器のほうが、運行管理者や補助者よりも「高度」である可能性は、確かにあります。

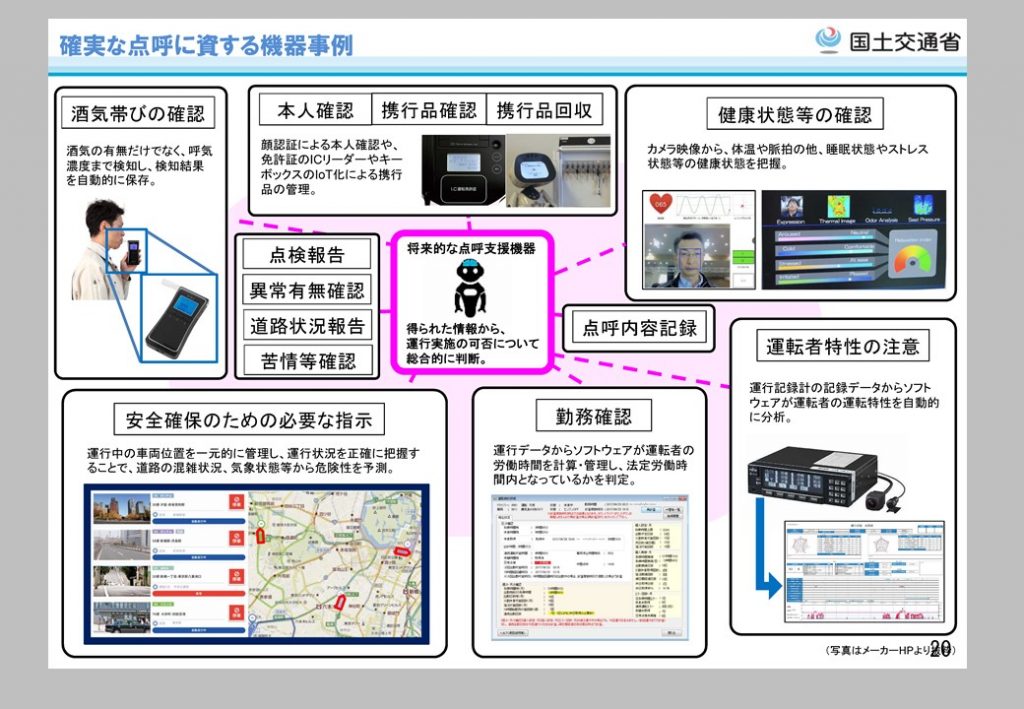

16.確実な点呼に資する機器

「XXXに資する機器」といえば、聞いたことありますね。

XX機器系は、機器の定義とメーカー公募がありますので、おそらく、この補助事業のメニューが増えるイメージでしょうか。ただし、また予算は早いモノ勝ち的な・・・。

はたして、「点呼支援機器認定制度」とは、「優良事業者」とか、「大企業、中小企業」しばり等が、インセンティブ設計はどうなるでしょうか。

認定制度については、すでに令和3年度予算で予定されております。詳細は、以下弊誌の12月の記事をご確認ください。

リモート点呼→「リモート運行管理」

コロナ禍により、「運行管理業務」の姿も変わってゆきます。

「リモート運行指示書発行」「リモート運行指示」・・・。

運行管理業務の高度化とは、労働生産性(他営業所の人的始業の活用)とBCP(事業継続性)を併せ持った考え方のようです。この流れはどんどん進んでゆくことでしょう。

長くなりました。申し訳ありませが、重点項目6つのうち、

2.自動車運送事業における飲酒運転対策

3.ICT技術の活用による運行管理の高度化

に絞らせていただきました。

プラン2025

以上の内容が、下記文書で記載されている施策の根拠や詳細ということになります。

安全プラン2025 パブリックコメント

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155210904&Mode=0

この件について、1月26日からパブリックコメントの募集が始まっております。

みなさん、何か意見はございますか?

このプラン2025には、アルコール検知器、点呼、その他運行管理業務、安全政策等、今後5年の国交省の予算や規制緩和の中身があります。

当社も本誌で普段から意見していることをあらためて提出する予定でおります。

運輸業界にも、大企業、中企業、小企業がいらっしゃいます。

思うのですが、規模に関係なく、運輸安全業界全体の健全性を、デジタル化によりオープンに証明できるよう、行政と業界が一体となって、「最低限のテクノロジーを使う権利」をいちど公平に全事業者に、行使させてみてはどうでしょうか。

優良事業者インセンティブ設計や、事故有無等で線を引く等の考えはゼロリセットして。

せっかくの刷新プランですから、是々非々で事にあたり、なにがいちばん効果があるか? 今後5年間で救える死者や負傷者の人数がどれだけへるのか? だけを基準にインセンティブ設計するが良いのではないでしょうか。

最後に。

最後に、素朴な疑問をひとつ。

委員会が発足したのは、2008年です。

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000001.html

みなさんは、当時の委員と、今回2025年を目指す委員、どれくらいかぶっているか、お気づきでしょうか。かぶりが悪いというわけではありませんが、あしかけ17年間って、他業界では普通なのでしょうか。

一般的には、検討会なるもので同じ委員が多ければ多いほど、過去を否定しずらいということもあるのかなと思ったりして。

-

2026.2.19

【ヘルスケアウェビナーVol.3】体温測定の“思い込み”が、健康管理リスクになる-管理者が知っておくべき体温計の基礎知識-3月17日(火)

-

2026.2.18

-

2026.2.16

-

2026.2.13