令和4年8月22日に名古屋で起きた

死亡2名、重傷1名、軽傷6名。

という重大事故の調査報告書が公表された。

本報告書によれば、適性診断(一般)の結果

(3) 睡眠時無呼吸症候群(以下「SAS」という。)のおそれ ・「非常に高い」と記載されている。

とあるが、実際、運行管理者の証言では

・一般診断において、「SASのおそれが非常に高い」と指摘を受けたことについては、気がつかなかった。

・SASに関する指導もスクリーニング検査も実施していない。

・当該運転者から、「睡眠中にいびきをかく」、「昼間眠くなる」、「起床時に睡眠不足を感じる」等、SASに関連する相談を受けたことはない。

となっている。運転者は死亡したので、証言は得られていない。

加えて、運行管理者の証言のうち、以下にも注目すべきと思う。

(1) 定期健康診断等

・当該運転者は、採用時に健康診断を受診している。

・その後、定期健康診断を4月と10月の年2回受診している。

・4月の定期健康診断では、血液検査、胸部エックス線検査及び心電図検査は 省略している。

・定期健康診断が終わると、過去5回分の実施結果を記載した「健康診断個人票」 が実施機関から本社経由で当該営業所に届く。

【健康診断個人票の主な内容】 血液検査は、HDLコルステロールが「31~34」となっているため、F(要精密検査)の判定を受けている。 既往歴欄には、「肝炎」と記載されている。 治療中の欄には、「なし」と記載されている。 タバコ欄には、「吸う」と記載されている。なお、1日当たりの量は令和2年4月時には「21~39本」と記載されているが、令和4年4月時には「20本以内」と記載されている。 BMIは、「24.9~26.0」と記載されている。 血糖は、「87」と記載されている。 総合判定欄には、10月時には「F(要医療機関受診)」と記載されているが、血液検査等を省略している4月時は「D(経過観察・生活改善)」と記載されている。 産業医のコメントには、毎回「通常勤務」と記載されている。

・令和3年10月の定期健康診断では、「F(要医療機関受診)」となっていたので、再検査を受けるよう指示をした。後日、当該運転者から再検査の結果問題なかったと口頭で報告を受けている。

また、

(2) その他

・当該運転者から、事故の2週間位前に「腰が痛い」とか「視野が狭くなる」と相談があったので、専門医に診てもらうよう指示し、勤務割を変更した。

・病院については、脳関係の病院を指示した記憶がある。このときにMRI検査を行ったのではないか。

・その後しばらくして、当該運転者から「異常なかった」と報告があったので、通常どおり乗務させていた。

・当該運転者の服薬の状況については承知していない。

2.4.3.6 過去3年7ヵ月の苦情歴

当該運行管理者の口述及び関係書類によれば、以下のとおりである。

(1) 苦情等の件数等

① 苦情の件数 苦情の数は、通常の運転者であれば1年間に1、2件であるが、当該運転者 に関する苦情は、当該事故前日までの3年7ヵ月間に13件寄せられている。

② 苦情の内容等 当該運転者に関する苦情内容を整理すると以下のとおりである(1人で複数申告するものあり)。

・ふらつく走行に関するもの(1件)

・ETCレーン通過時の速度超過に関するもの(1件)

・空港内道路の横断歩道通過時の安全不確認に関するもの(1件)

・トランクサービス、接遇に関するもの(11件) ・路肩における不必要な時間調整に関するもの(1件) (2) 苦情後の教育等の実施

・苦情が寄せられた場合はその都度運行管理者が指導・教育を行っているが、記録は残っていない。

・令和4年7月にトランクサービスや接遇に関する苦情が立て続けに3件寄せられたため、当該運転者から始末書を取った。

・当該運転者は、指導・教育を受けるときは素直に話を聞いている。

・当該運転者については、交通違反により複数回の行政処分を受けていることから、コンプライアンス意識が低い人間と認識していた。

・当該運転者については、高速道路を運行する空港便から一般道路を運行する路線に配置換えをする予定であった。本人にもその旨を伝えていた。

・当該運転者に対する苦情の中に「ふらつく走行」があったことは知らなかった。また、「ふらつく走行」に関し教育担当者が指導を行った記録も残っていない。

個人的には、赤文字にしたところは、大いに気になる くだり だ。

やはり受診勧奨と結果は、口頭で信じるしかない(社内の仕組み)であったのか?

産業医のコメントをそのまま真に受けるしか方法がなかったのか?

運転者は いったいどんな診察を受けたのか? 本当に異常はなかったのか?

苦情の件数やその後の素行から、運転者の健康診断後の報告に疑義があったとは言えないのか?

事故調査委員会は、運転者死亡事案とはいえ、今後のためにもそこまで(受診勧奨後)調べるべきではないのか?

インターネットデジタコ、インターネットドラレコだったら? ADASは功を奏したのか?

安全関連の設備は以下であった。

2.1.3 運行状況の記録

2.1.3.1 運行記録計の記録状況

当該車両には、アナログ式の運行記録計(以下「運行記録計」という。)が装備されていたが、記録紙は当該車両の火災により焼失した。

2.1.3.2 ドライブレコーダーの映像記録状況(当該車両の記録)

当該車両には、ドライブレコーダーが装着されていたが、当該車両の火災により映像記録は焼失した。

2.3.1.1 当該車両に関する情報

(1) 基本情報

・当該車両の初度登録年は、自動車検査証によれば、平成31年である。

・当該車両の総走行距離は、業務記録によれば、事故前日の運行終了時において282,803km である。

・当該車両に装備されている主な先進運転支援システム(以下「ADAS」という。)は、以下とおりである。

衝突被害軽減ブレーキ1(AEBS)

車線逸脱警報装置2(LDWS)

ドライバー異常時警報装置3 車間距離保持機能付きオートクルーズ4(ACC)

これら安全装備に関する分析結果は以下である。

3.12 ドライブレコーダーの利用に関する分析 2.5.4 に記述したように、ドライブレコーダー利用における注意すべき点は以下の結果となる。

・ドライブレコーダーにはSDカード式とクラウド式があり、ランニングコストや画質の面ではSDカード式が勝っており、記録を残す能力ではクラウド式が勝っていると考える。

・SDカード式の機能を劣化させないためには、定期的なメンテナンスが必要であると考える。

・システム本体とSDカードには相性があるので、システム製作者が指定するSDカードを用いることが重要であると考える。

・事故等の際に記録が残っていない事態が発生した場合でも、システム制作者であ れば復元できる可能性があると考える。

・ドライブレコーダーの耐衝撃性及び耐火性の改善、あるいはクラウド式との通信速度や通信品質の向上を期待したい。

3.9 当該車両に装備されているADASに関する分析

(1)車線逸脱警報装置 2.3.1.1 に記述したように、当該車両には「車線逸脱警報装置」が装備されている。このシステムは、エンジンを起動すると自動的にON状態となり、車速が60km/h以上で走行しているときに、方向指示器を操作しないまま車線逸脱を行った場合に運転者に警告するものである。 2.1.3.3 に記述したとおり、当該車両は、事故前に車線を逸脱するふらつく走行を繰り返し行っているので、当該システムにより運転者への警告が行われていた可能性が考えられる。

(2) ドライバー異常時警報装置 2.3.1.1 に記述したように、当該車両には「ドライバー異常時警報装置」が装備されている。このシステムは、エンジンを起動すると自動的にON状態となり、車速が60km/h 以上で走行しているときに、運転者の疲労や注意力の低下を検出した場合に、運転者に警告するものである。 2.1.3.3 に記述したとおり、当該運転者は、名古屋高速道路高速 11 号小牧線(下り)走行時にふらつく走行を繰り返し行っているので、前方への注意力は低下していたと考えられ、当該システムにより運転者への警告が行われていた可能性が考えられる。

(3) 衝突被害軽減ブレーキ 2.3.1.1 及び 2.5.2 に記述したように、当該車両には「衝突被害軽減ブレーキ」が39 装備されている。このシステムは、前方の車両をミリ波レーダーで監視し、当該車両との衝突の危険性が高まったときに運転者に警報し、運転者がこれに応答しない場合には自動的にブレーキを作動させて減速させるシステムである。 2.1.3.3 及び 2.5.2 に記述したとおり、衝突の対象が車両ではなく分岐帯であったため、衝突被害軽減ブレーキが作動することは極めて困難だったと考えられる。

今回、調査報告書が詳細になり得たのは、他の車のドライブレコーダー画像があったからである。

バスドライバーの事故にあたり、トラックドライバーが被害拡大を防いだ。

今回、他車両のドライブレコーダーから、居合わせたトラックドライバーの行動が死者を減らしたのではないかと思われるので、以下抜粋したい。

トレーラの運転者が当該車両に駆け寄り消火活動開始。消火剤は 16 秒程で無くなる

トレーラ運転者が小型乗用車(後続車両)に歩み寄り、運転者席側のドアを開ける。

小型乗用車(後続車両)の運転者が脱出。せき込みながら後方に避難

トレーラ運転者は、開口部に駆け寄り、乗客の救助活動を開始

乗客③がトレーラ運転者の誘導を受けながら開口部から脱出。後方に避難

乗客④がトレーラ運転者の誘導を受けながら開口部から脱出。前屈みになり左わき腹付近を手で押さえながら後方に避難。

乗客⑤がトレーラ運転者の誘導を受けながら開口部から脱出。後方に避難。

乗客⑤がトレーラ運転者の誘導を受けながら開口部から脱出。後方に避難。

トレーラ運転者が誘導活動終了。

乗客⑥は脱出後も後方に避難せずに当該車両近くに留まっていたが、トレーラ運転者に背中を押されながら後方に避難。火は勢いを増々拡大し、車室内を含め車両全体に広がる

当該「事業用自動車事故調査報告書」の教訓を、仮に「事業用自動車総合安全プラン2030」に反映させるならば。

・デジタコとドラレコは、インターネット型を必須(義務化)すべき。

・SAS受診は、助成や推奨ではなく、適性診断同様、「義務」とする。

・健康診断の受診結果、受診勧奨のトレーサビリティを、産業医・安全衛生管理者ラインから、

からあえて切り離し、運行管理側に委ねる、規則改正を行う

・ADASの作動状況の評価手法の確立。

といったところだろうか。

-

2026.2.27

-

2026.2.26

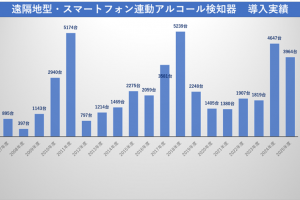

遠隔地型・スマートフォン連動型アルコール検知器の導入実績および通信キャリア別・端末別スマートフォンの使用状況【2025年度】

-

2026.2.26

-

2026.2.25

オープンデータ活用MANGA! プロジェクト”運輸安全Comics” 開始。 Case1″とある運行管理者の1年6ヶ月の有罪判決は重いのか? 軽いのか?”