「先輩気兼起因事故」か。交替運転者がせっかくいたのに、入社後3ヵ月であった新人運転者は乗客の安全より先輩への配慮を気にしたケース。再発防止は「アサーション」研修。

2025.7.28

令和4年 12 月4日5時 53 分頃、のこと。

乗客6名と、相手車両の運転者が軽傷を負った。

幸い死者は出なかった。

乗客はしかし、17名もいた。あわや大惨事になりかねない事故と言えよう。

そんな重大事故の、調査報告書が6月末に公表された。

運転者本人からの口述

本運行における事故に至るまでの経過等について、当該運転者が勤務していた事業者(以下「当該事業者」という。)から次のとおり口述が得られた。なお、当該運転者は本事故後、当該事業者を退職しており、口述を得ることができなかった。

当該運転者は本事故後、当該事業者を退職しており、口述を得ることができなかった。

なんとも残念な調査と報告書だ。

本人は道交法や、民事や刑事からは逃れられないが、運輸局や国交省からはすでに手が離れている(手が出せない)。

点呼執行者(代表者)によると

・土山SAに3時27分頃到着し、約30分間休憩を取り、3時57分頃出発している。運転を当該運転者と交替する際、当該運転者が「腹の具合が少し悪い」と運転者Aに申告したため、運転者Aが当該運転者に対して「無理をしないように」と話をしたと聞いている。・運転を交替した後、運転者Aは車両後部の仮眠室で休憩に入っている。

・運行記録計の記録では4時46分頃、運行指令書(当該事業者では「運行表」を「運行指令書」としている。)にない刈谷PAに入り、5時07分頃出発し、5時53分頃事故に至っている。

・当該運転者から、事故時にクルーズコントロールは使用していなかったとの4申告があったと聞いている。

・乗客のシートベルト着用については、乗車後の出発時には確認しているが、運行途中で外す乗客も多く、事故発生時の状況は不明である。

・事故前々日の就寝時刻や、事故当日の運行中の仮眠の状況については、当該運転者が事故後すぐに退職したため、聞取りができておらずわからない。

・運転者Aが当該運転者から体調が優れないという報告を受けた段階で、会社にその旨を連絡してくれれば、多少の遅れは生じるものの、大阪支社から交替運転者を派遣し、運行を継続することができたと考えている。

2名乗務、もうひとりの運転者Aの口述

・事故前日、当該営業所出庫時に、当該運転者の様子に変わったところはなく、体調が悪いという話もなかった。

・運転の交替場所は、運行指令書で指示されており、それに従って運行していた。

・運行指令書で指示された、事故地点直前の休憩場所である土山SAでは、食事を摂ることにしているが、当該運転者は食事を摂ると眠くなるということで、いつも食事を摂っていなかった。

・事故当日も、当該運転者は食事を摂らず「お腹の具合が悪いのでトイレに行ってくるため出発が遅れるかもしれない」との申告があった。

・出発時刻が少し遅れ、出発前に「運転は大丈夫なのか」と尋ねたところ「大丈夫」との回答があった。そのため、体調が悪くなった際は、無理せず速やかに休憩等を取るように伝え、車両後部の仮眠室で休憩に入った。

・予定にない場所でバスが停車したことに気が付き、当該運転者の体調が悪くなったのかと思ったが、自分のところに何の連絡もなかったため、乗客がトイレに行くために急遽休憩することになったのだろうと判断し、再度休憩に入った。乗客が運行途中に体調不良を訴え、予定にない休憩を行うことは珍しいことではない。

・運行に遅れが発生した場合は無線又は電話で会社へ報告し、都度指示を仰ぐことになっている。到着遅れは、人為的ミスではなく、明確な理由があれば指導はない。

・事故後に、事故発生時約120km/hで走行していたと聞いたが、土山SAまでは、通常より早いペースで運行しており、遅れは生じておらず、むしろ余裕があったと思われる。仮に1回トイレ休憩を挟んだとしても、大きな影響はなかったと思う。

・本運行は長距離路線ということもあり、到着遅れが生じることは珍しくない。乗客に対しても、運行開始時に到着遅れが生じる場合があることは必ず伝えており、お客様についてもそのことは理解していると思う。

・大きな遅れが生じた場合は、会社への連絡等何らかの措置は必要になるが、到着遅れが生じたからといって問題になるようなことはない。精神的な焦りが生じてしまうことはある。定時運行については常に意識していた。

・事故地点の区間は風が強いという認識はあるが、車体を持って行かれるような強風に遭遇したことはない。自分は仮眠室で寝ていたため事故時の状況はわからないが、そのような強風が吹いているようであれば、事故前から車両の揺れなどにより感じることができると思う。

・当該運転者の自宅は県外にあり、丸1日休みが入るとき以外は会社内にある寮で寝泊まりしているため、事故前日は寮で寝泊まりしていたと思うが定かではない。

警察からの情報

・事故発生時刻は、令和4年12月4日5時53分頃である。

・天候は晴れで、路面の状況は乾燥であった。

・事故地点は、新東名高速道路上り183.8キロポスト1(以下キロポストを「kp」という。)先路上で、片側3車線の勾配のない直線道路である。

・本事故により当該車両の乗客6名、当該運転者、相手車両の運転者の計8名が軽傷を負った。

・事故当日は、浜松SAから浜松北インターチェンジ(以下インターチェンジを「IC」という。)迄の間、道路工事のため3車線の内、第1車両通行帯が封鎖され、同区間の第1車両通行帯と第2車両通行帯の間には等間隔にラバーコーンが設置されていた。

・道路工事のため、通常の最高速度規制は、浜松いなさジャンクション(以下ジャンクションを「JCT」という。)から御殿場JCT間は120km/hとなっているが、事故当日、事故地点付近は50km/hとしていた。

・事故地点の道路幅員は、路肩3.9m、第1車両通行帯3.6m、第2車両通行帯3.6m、第3車両通行帯3.8m、路肩1.6mの計16.5mである。

・当該車両は本事故により、左前部、バンパー、乗降口ドア、フロントガラス等が破損した。また、相手車両は、バン型ボディーの右後部パネル及び右後部バンパーが損傷した。

デジタコは語る。

・事故当日の24時間記録図表(図3参照)によると、当該車両は、17時40分頃走行を開始し、18時50分頃までは、30~45km/hでの走行と停止を繰返している。

・18 時50 分頃から車速が上がり、80~105km/hで走行後19時40分頃車速がゼロとなっている。

・19 時50分頃車速が徐々に上がり、約105km/hで20時45分頃まで走行し、再び車速がゼロとなっている。

・21時頃再び約105㎞/hに車速が上がり、徐々に低下し、21時15分頃車速がゼロとなり、約5分後徐々に車速が上がり約105km/hに達している。

・その後、車速ゼロと約105km/h の走行を4回繰返し、4時45 分頃車速がゼロとなった後、5時5分頃から車速が120~124km/hに上がり、5時50分頃減速し車速がゼロとなっている。

ドラレコは語る。

のハズだが、当該事故では

当該車両にはドライブレコーダーが装着されていたが、本事故の衝撃により記録媒体が破損し、記録された映像を確認することができなかった。

だという。

ASVは機能したか?

・自動車検査証によれば初度登録年は平成 30 年であり、事故時の総走行距離は552,250 ㎞であった。

・衝突被害軽減ブレーキ、車線逸脱警報装置2及びアダプティブ・クルーズ・コントロール3の運転支援装置が装備されているが、事故時の作動の状況については不明である。

本事故を端緒とした監査

(2) 違反行為の概要次の3件の違反が認められた。

・乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)

・点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則第 24条第5項)

・運転者に対する指導監督義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

運行管理者の口述

(2) 該運行管理者の口述・運転者の採用前には運転記録証明書を確認し、事故を発生させていることが確認された運転者については、基本的に採用は見送っている。

・当該運転者から事故はないとの申告であったので、運転記録証明書を入手する前に採用した。その後届いた運転記録証明書で軽傷事故の記載があったことから、当該運転者に確認したが軽い接触事故であるとのことであった。

・本事故発生後に静岡県警察に出向いた際に軽傷事故の詳細を聞き、複数台の車両が関係する事故であったことを知った。

航空会社におけるコミュニケーション問題に対する取組みについて

長距離バス同様に2名での運行が行われる航空業界におけるコミュニケーション問題に対する取組みについて、航空会社の調査を行った。航空機は、バスとは異なり2名が同時にコックピットに座り運行を行うことで、コミュニケーション能力は非常に重要ととらえ、いくつかのノンテクニカルスキルの中心的な能力として訓練・教育を行っており、細分化された要件を定め、達成状況の確認を行っている。この中でコミュニケーションとは、①2WAYコミュニケーション(適切な意思疎通)②アサーション/インクワイアリ(安全への主張と質問)③ブリーフィング(計画と認識の共有)と定義されている。良好なコミュニケーションのためには、①伝える能力、②事実と意見、③説明する能力、④情報を取入れる能力が必要とされている。「適切な意思疎通」と「計画と認識」の共有は、出発前に行う、簡単な報告会や短い打ち合わせ(ブリーフィング)により、コックピット内のみではなく客室乗務員を含めたチームとしての雰囲気を作る、チームビルディングとして実践されている。「安全への主張と質問」における「アサーション」については、「自分も相手も大切25にする自己表現法」と定義され、他の航空会社においてもより良い人間関係を構築するためのコミュニケーション手法として取入れている。当初は資格の異なる機長(定期運送用操縦士)と副操縦士(事業用操縦士)間の適切な権威勾配5によるコミュニケーションを円滑にする訓練としてスタートし、その後全社的取組みとして、上司と部下、先輩と後輩のコミュニケーションの改善に効果を上げている。「アサーション」では、異なる意見をもつ相手に対する、コミュニケーションの取り方には「自分を後回しにする・自分の意見を表現しない(ノンアサーティブ)」表現、「相手の気持ちを無視して自分の意見を押しつける(アグレッシブ)」表現、「自分の意見も相手の意見も尊重し納得のいく結論をだす(アサーティブ)」表現の3タイプがあるとされている。訓練を通して、相手との関係を崩さずに適切な自己表現法(アサーション)ができる、アサーティブなコミュニケーションの心構えとスキル開発に取組んでいる。アサーティブなコミュニケーションには、「自分の考えや気持ちを捉え、それを正直に伝えてみようとすること」「伝えたら、相手の反応を受け止めようとすること」が必要としている。「アサーション」に関しては、航空会社のみではなく、多くの企業で職場のコミュニケーションスキルの改善として訓練を取入れており、種々の書籍が出版されており、民間の訓練講座も開設されている。

報告書の最後、当該事故の再発防止として、

「2名乗務の運行におけるコミュニケーションにおいては、上司と部下、先輩と後輩のような権威勾配が障害となる場合があり、適切な権威勾配と良好なコミュニケーションが重要である。種々の書籍や、民間の訓練講座で紹介されている「自分も相手も大切にする自己表現法(アサーション)」の考え方等を参考に、日頃から従業員のコミュニケーションスキルの向上に取組むこと。」

としている。

一般コミュニケーションスキルの不足が安全を損なう。安全教育を台無しにしかねない。

その意味では、運輸規則上の指導監督告示にある専門教育系とは違った教育体系も重要だという貴重な教訓となる事故であった。

-

2026.2.27

-

2026.2.26

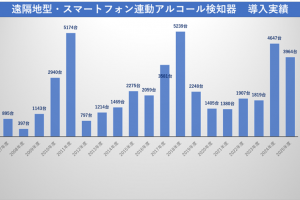

遠隔地型・スマートフォン連動型アルコール検知器の導入実績および通信キャリア別・端末別スマートフォンの使用状況【2025年度】

-

2026.2.26

-

2026.2.25

オープンデータ活用MANGA! プロジェクト”運輸安全Comics” 開始。 Case1″とある運行管理者の1年6ヶ月の有罪判決は重いのか? 軽いのか?”