6月に、3年に一回開催される 薬物・アルコール交通安全学会に行ってきました。

簡単ではございますが、読者のみなさまにレポートいたします。

薬物運転防止、飲酒運転防止のプロたち。

T2025とは、ICADTSというNPO団体が主催する、3年ごとに行われる、「飲酒運転・薬物運転」に特化した国際会議の名称です。開催年にTをつけて、今年は ”T2025” という大会でした。

各国から、飲酒運転や薬物運転に関する政策担当者や研究者が集まり、研究成果や政策の効果等を発表しあいます。

道路交通法やアルコール飲料、薬物の規制は、国によって違います。さまざまな国で、飲酒運転、薬物運転防止の「Professionals」たちがいて、日々、交通事故死者を減らすためにフィールドワークをし、調査研究し、論文を書いて、政策に反映させたりしています。

けっこう歴史のある会合です。第一回目は1950年。基本、三年ごと開催です。

今回のポルトガル アルコバサ市は、23回目となります。

| 1st – 1950 Stockholm, SWEDEN |

| 2nd – 1953 Toronto, CANADA |

| 3rd – 1962 London, ENGLAND |

| 4th – 1965 Bloomington, Indiana, USA |

| 5th – 1969 Freiburg im Breisgau, WEST GERMANY |

| 6th – 1974 Toronto, CANADA |

| 7th – 1977 Melbourne, AUSTRALIA |

| 8th – 1980 Stockholm, SWEDEN |

| 9th – 1983 San Juan, PUERTO RICO |

| 10th – 1986 Amsterdam, THE NETHERLANDS |

| 11th – 1989 Chicago, Illinois, USA |

| 12th – 1992 Cologne, GERMANY |

| 13th – 1995 Adelaide, AUSTRALIA |

| 14th – 1997 Annecy, FRANCE |

| 15th – 2000 Stockholm, SWEDEN |

| 16th – 2002 Montreal, CANADA |

| 17th – 2004 Glasgow, Scotland, UK |

| 18th – 2007 Seattle, USA(T2007) |

| 19th – 2010 Oslo, NORWAY (T2010) |

| 20th – 2013 Brisbane, AUSTRALIA (T2013) |

| 21st – 2016, Gramado, BRAZIL (T2016) |

| 22nd – 2019, Edmonton, CANADA (T2019) |

| 23th – 2022, Rotterdam,Netherland(T2022) |

この大会は、ICADTSの理事や事務局が企画しています。

薬物運転研究、飲酒運転研究、どっちが多い?

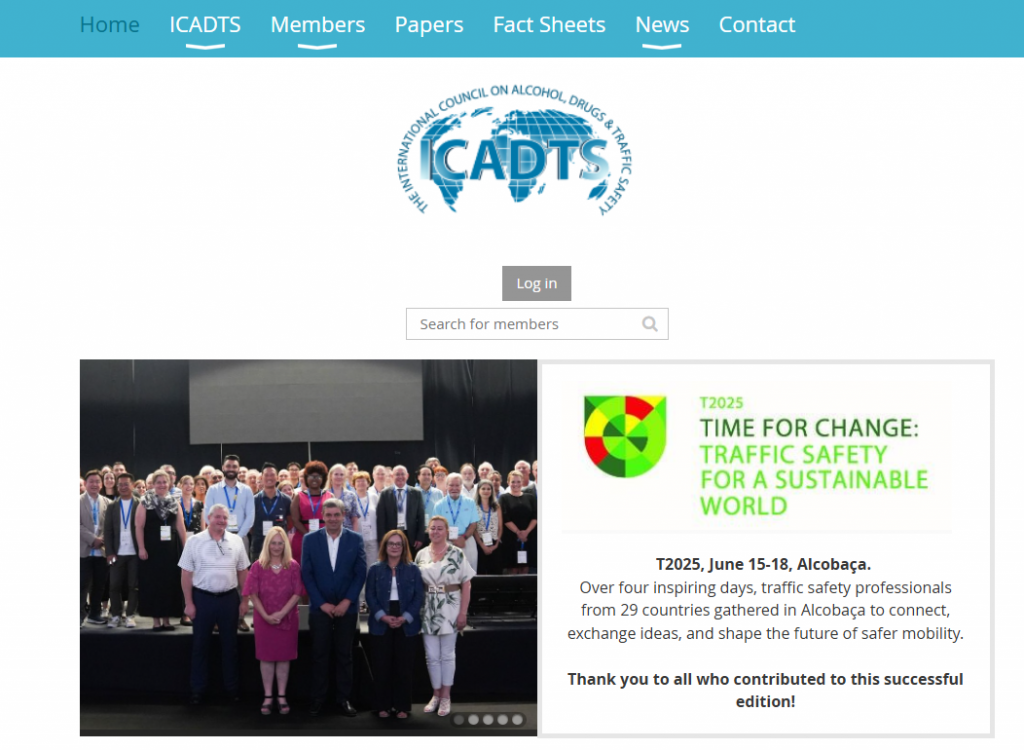

プログラムは3日間分あります。基調講演、論文概略発表、ディスカッション等々・・。

会場が分かれて同時並行もありますので、すべての発表をみられるわけではありません。

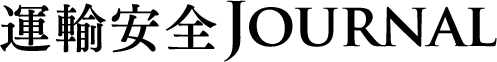

プルグラムのタイトルと概略の日本語訳はこちらを参照ください。

こんな雰囲気でして、3日間で合計95人ほどが何らかの話します・・・。

こんな感じで。

ポスターセッションもありました。

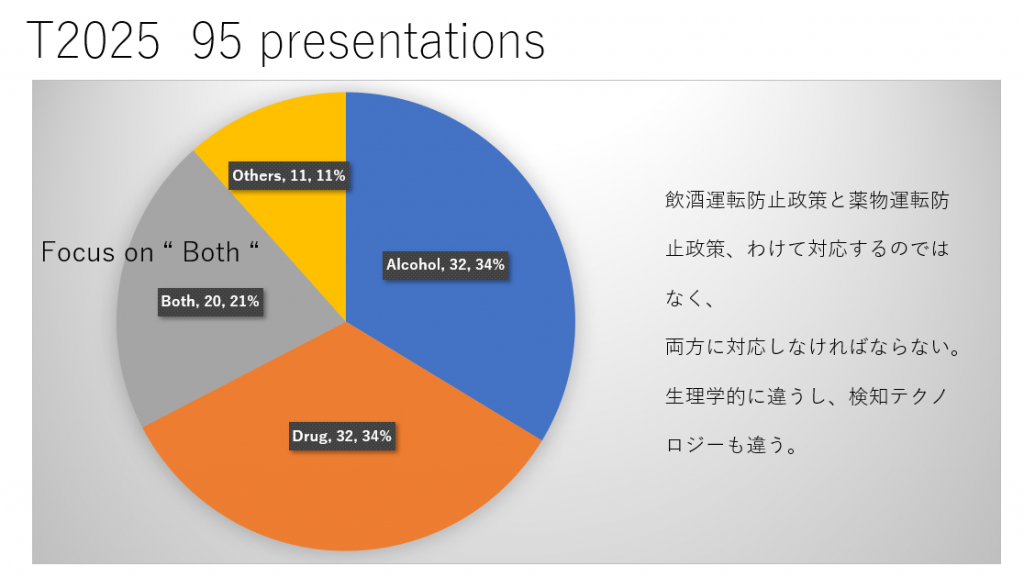

さて、各発表の概略情報から、今回2022年は薬物運転の研究が多かったのか、飲酒運転の研究が多かったのか、まとめてみました。

前回は薬物トピックが優勢という印象でしたが、今回、コロナ明けの交通事故の状況が各国で明らかになり、前回より飲酒運転の内容が多くなりました。

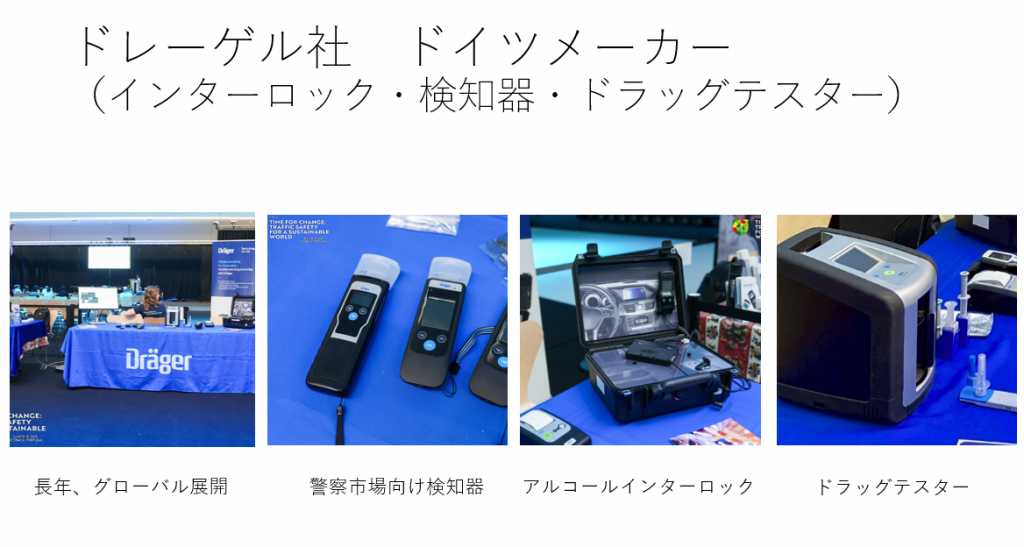

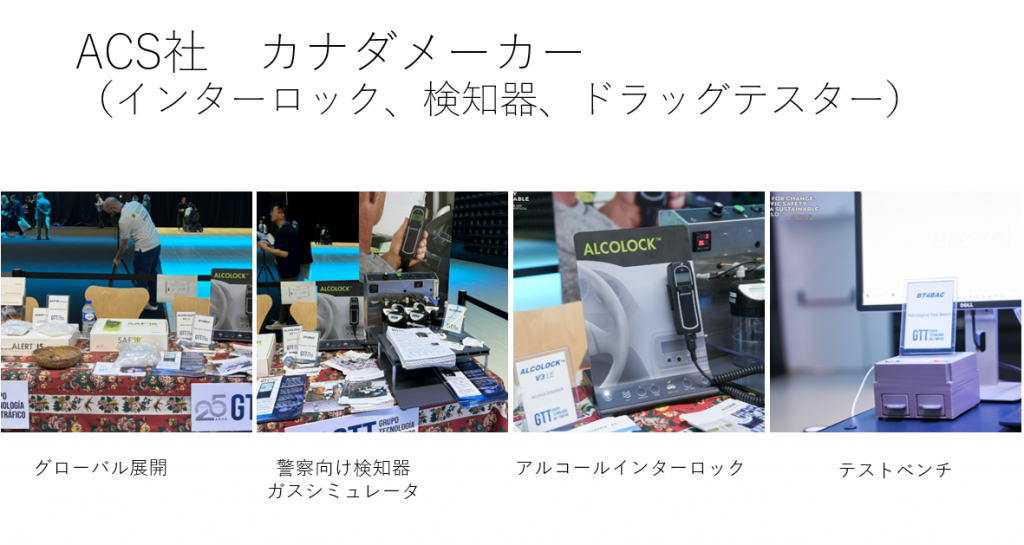

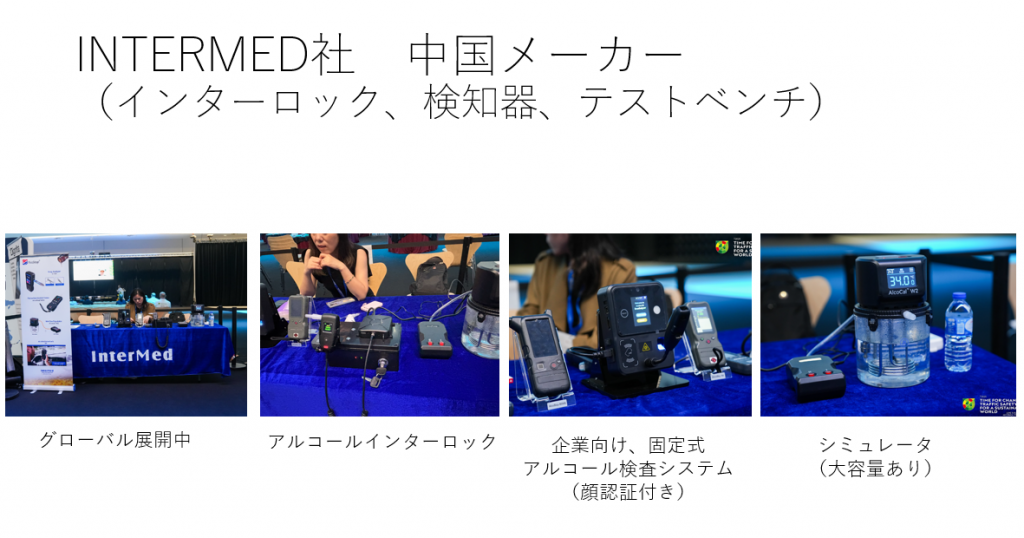

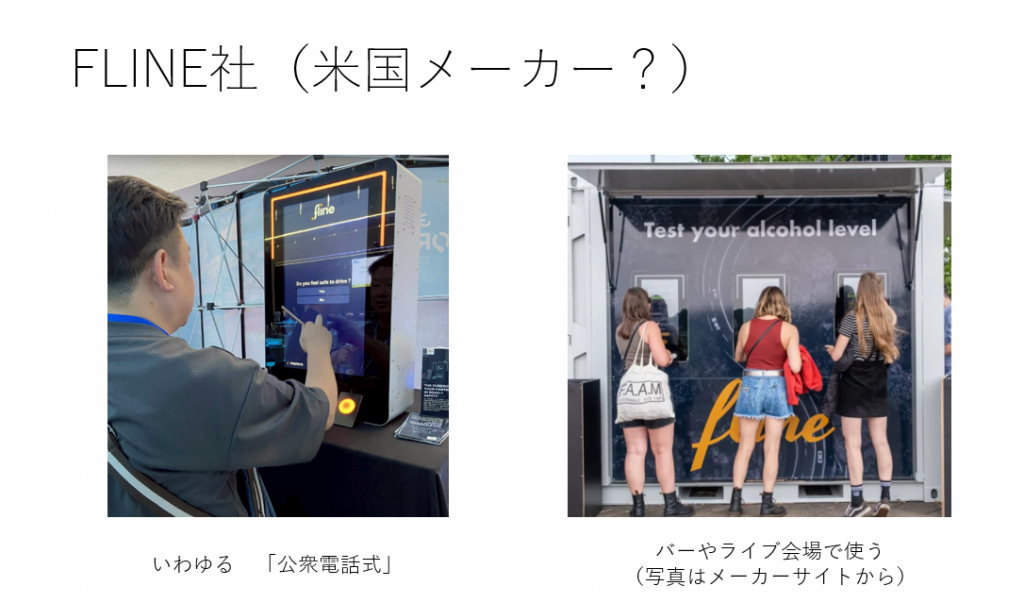

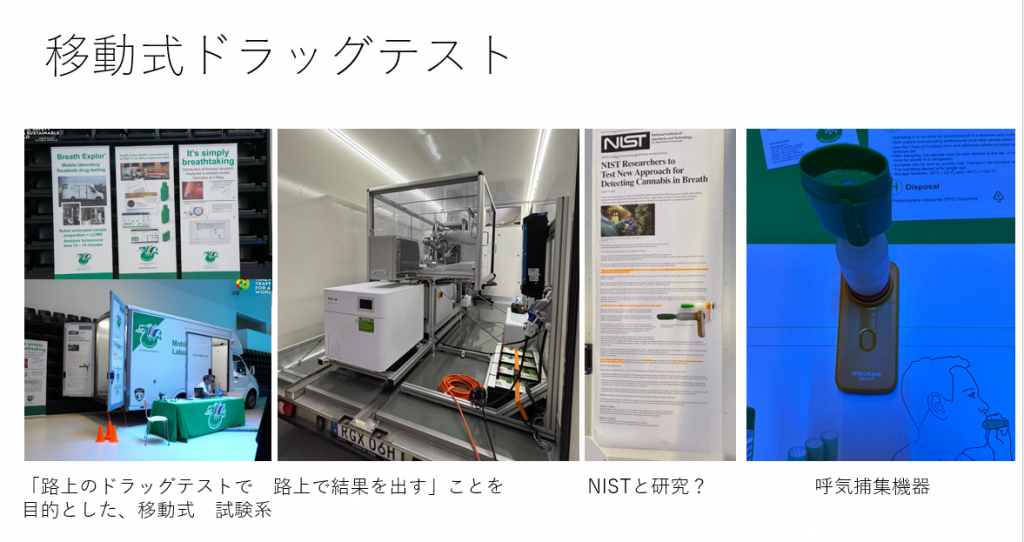

メーカー(スポンサー)ブースについて

ワークショップや会議にはだいたいスポンサーがつきますよね。スポンサーは、だいたいがそのテーマに関連する機器やシステムです。薬物運転と飲酒運転がテーマですので、スポンサー展示(メーカー))は、

・薬物テスター

・アルコールテスター

・アルコールインターロック装置

こんな顔揃えになります。

さて今回は。

参考までに、前回3年前のスポンサーは、

こうでしたが、すこし変化があり、今回は、

となってました。

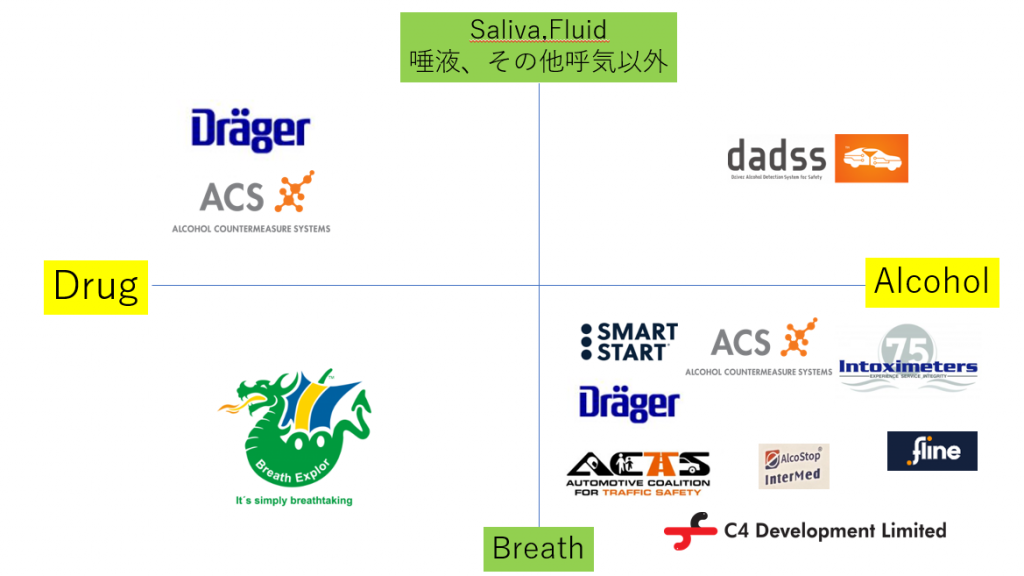

各社見てみましょう。

いずれも、アルコール検査機器、ドラッグ検査機器の類いですが、唾液、呼気等、サンプリング方式が違います。

メーカー展示企業を、技術や分野でわけるとこんな感じでしょうか。

遺族と遺族が出会う。

今回、日本からは、NPO法人はあとスペースの山本さまが一般参加されました。

山本様は2011年に高校生のご子息を飲酒運転でなくされてます。その後、日本で1500以上もの講演活動を行っておられます。

さて、今回の学会では、山本さまのほかに、二人の遺族がおられました。

ひとりは、オーストラリアで娘さんを交通事故でなくされた方。もうひとりは 父親を飲酒運転でなくされた方で現在UBERドライバーへの交通事故教育担当をされているアメリカ人。

何を話したのでしょうか? 遺族同士の話にだけは、いつも「身の置き所のなさ」を感じます。

家族を事故で失った悲しみの本当のところは、わたしはわからないのです。今でも。正直言うと。

何を感じたのでしょうか? お互い。

交通事故に国境はないのだなとつくづく思います。世界では毎年100万人以上ものひとが交通事故でいのちを落としています。ある意味、出会いは必然なのかもしれない。

今回山本さんは、海外のインターロック機器を始めて見て、触ったという。日本では東海電子製しか知らないため、かなり新鮮だったようです。

そう、一部海外では当たり前なんです。アルコールインターロックは。メーカーもたくさんいるんです。昔から。

学会、ネットワーキング、そして、MICE。

海外の展示会や学会は、その国の文化を知ったり、同業種、同じ分野の研究者と出会う貴重な場となっています。

メーカー同士の情報交換も重要です。時には商談や、学術調査企画も生まれます。

地元のボランティアグループも、学会のホスト役をこなし、良い思い出となっているようです。

最後の晩には、とても美味しいものをいただき、お互いの国や業界についておしゃべり。

最終日の午後、地元の世界遺産をみなで見学。

ところで、読者のみなさん、

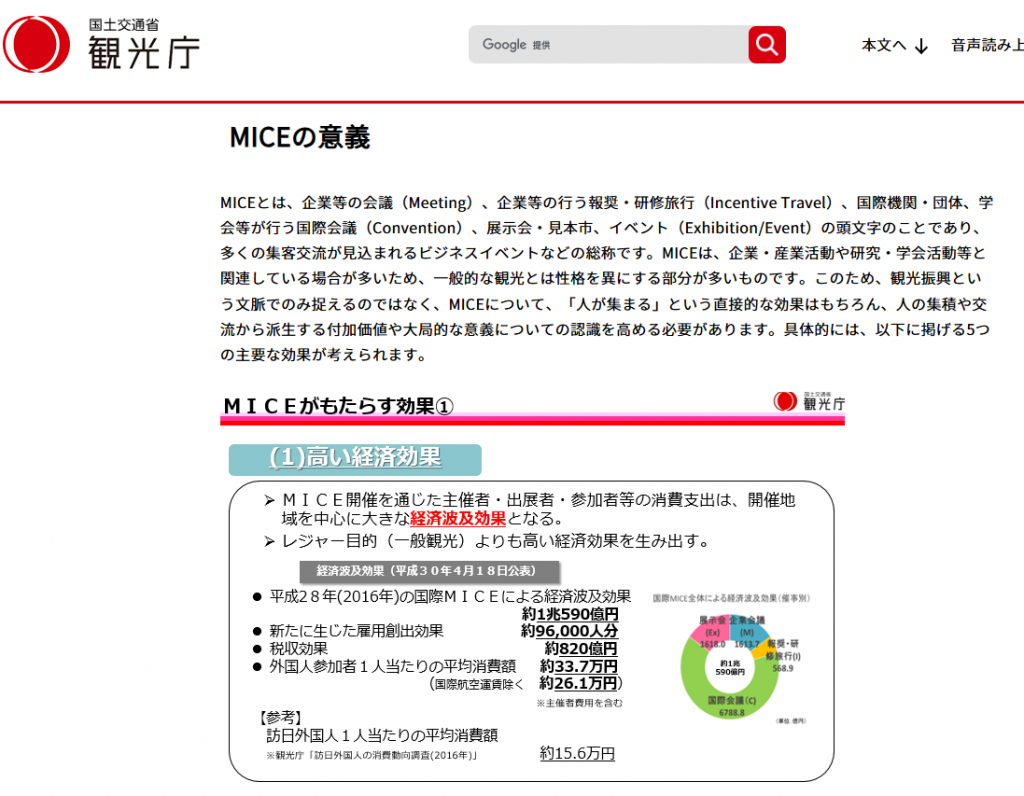

MICE

という言葉を知ってらっしゃいますか?

コレです。

今回のICADTS T2025は、200名程度の参加者だったと思う。

小さな町ではありましたが、市長の挨拶などもあり、地元はそこそこ盛り上がったようです。

すくなからず経済効果もあったことでしょう。

さらにいえば、若い学生にとっては、司会や英語スピーチや案内など、国際的な会議の運営に関わる経験も、人材教育的にも効果があったと思う。

そういうことなんだ。

MICEについて、「人が集まる」という直接的な効果はもちろん、人の集積や交流から派生する付加価値や大局的な意義についての認識を高める必要があります

交通事故、飲酒運転、テクノロジー、政策担当者、数年にいちど、大勢が集まって、「そのこと」だけに思いをはせる数日を、どこかでやる。

すごい意義深いことだと思う。

いつか、日本にこの学会を誘致してみたい。

警察庁や国交省が、大々的に、「日本の飲酒運転はこういう状況だ!」と胸をはって(胸を張れるだろうか?)基調講演をする。また、日本にはたくさんのクルマメーカーやアルコール検知器メーカーがいる。加えて、業界団体もあるのだから、スポンサーもたくさん集まるだろう。盛大な催しに仕立て上げることが出来るのではないだろうか?

政府からはこんな支援もあるようだ。

どうだろう。次の次くらいには。つまり6年後。

こんな感じ?

-

2025.12.11

Trump administration’s campaign for CDL standard. What is a “Professional driver”?

-

2024.10.27

WHO global alcohol action plan updated. “Who” will take an initiative for DUI in Japan?

-

2024.10.18

-

2024.9.20