別名、ロボット点呼検討会? IT点呼拡大検討会? リモート運行管理検討会? ~ 運行管理高度化検討会は何を目指しているか ~(後編)

2021.8.16

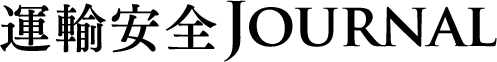

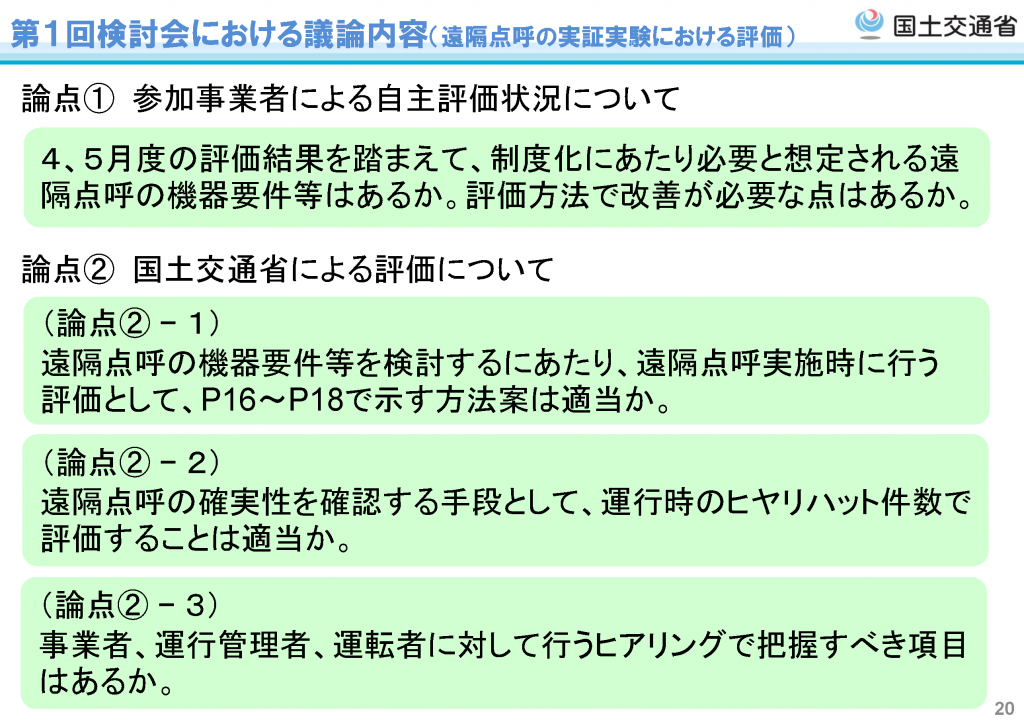

運行管理高度化検討回(R3 第1回)

去る6月28日、実質第2回目の運行管理高度化検討回の資料が公表されています。

「前編」に引き続き、「後編」として、IT点呼(遠隔点呼)拡大、自動点呼(無人・セルフ点呼)、運行管理の一元化等、高度化テーマの続報をお伝えいたします。

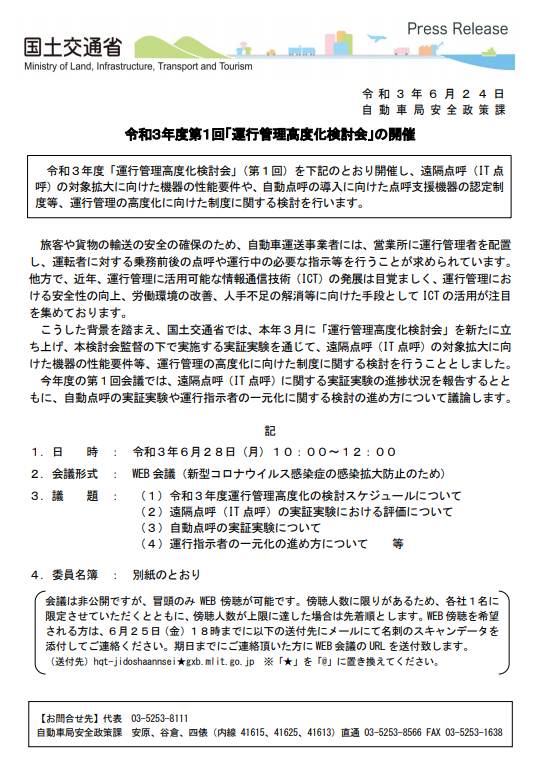

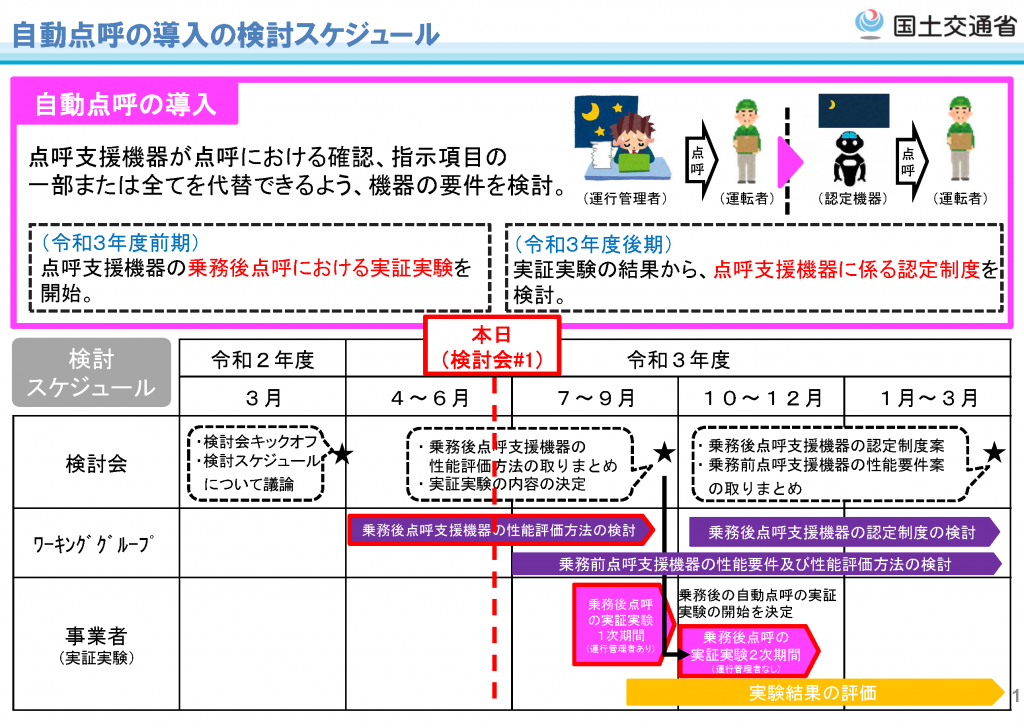

詳細スケジュールが出てきています。

いよいよ

9月 いっぱい

→運行管理者有自動点呼(セミオート、点呼支援的)

10月 ~11月

→運行管理者無自動点呼(フルオート、ロボット点呼的)

運行可否をするヒトが不在前提の自動点呼、つまり無人点呼・セルフ点呼が実施されます。

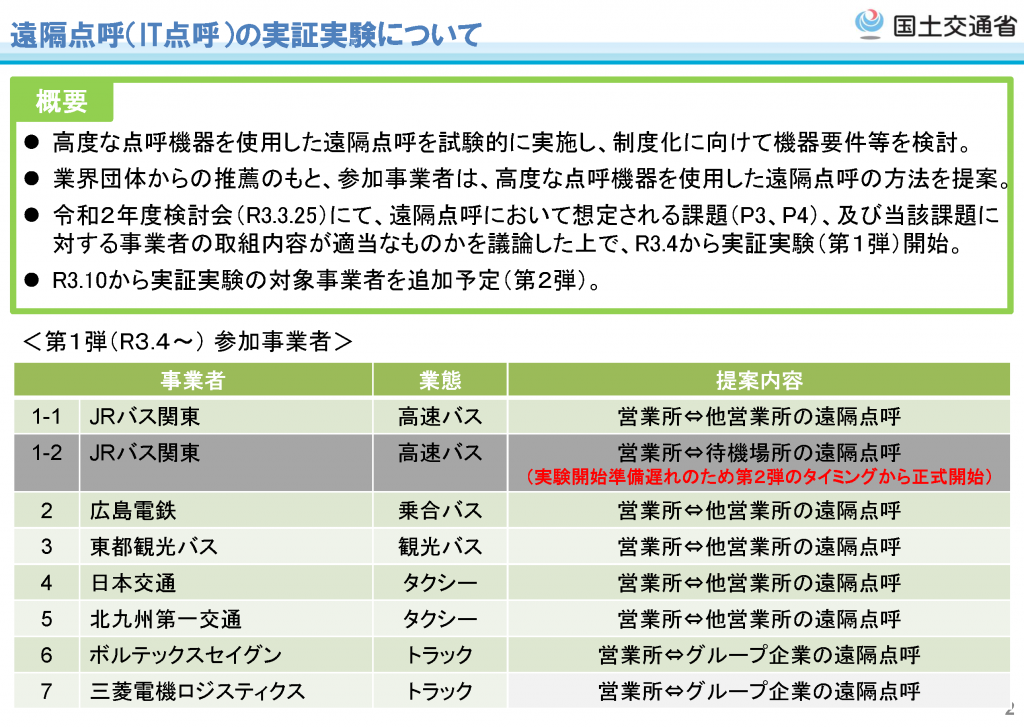

遠隔点呼(IT点呼)、の続報

実証実験中の、7社。一部、若干の遅れがあるようです。

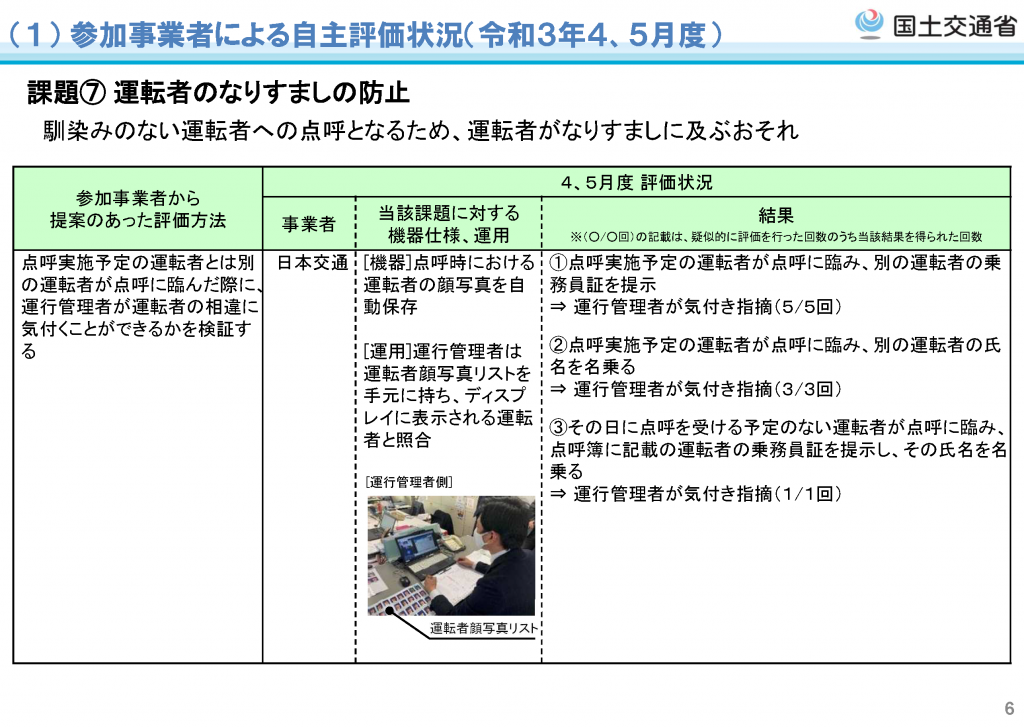

実験 運転者なりすましに気づけるか?

なんと、ドライバーの顔写真リスト(紙)を手元に持つという・・。

ドライバーマスターリストに顔写真が登録されていいるとか、顔認証(照合)するとか、ではなくて・・?。

実証実験は、「ひっかけなりすまし」を試しているようです。

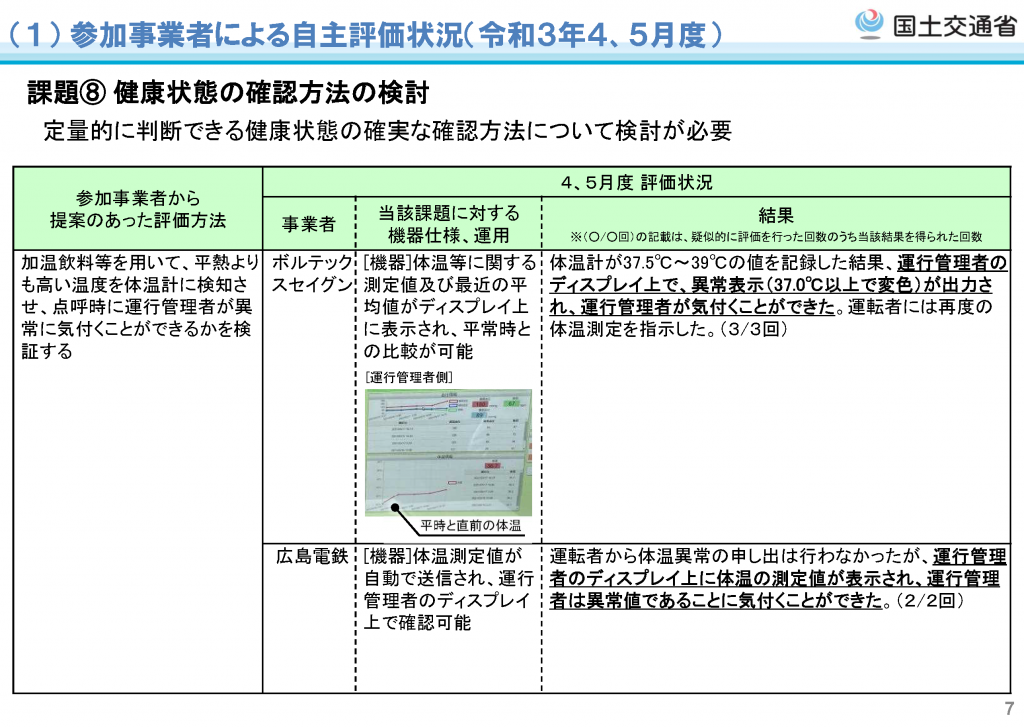

実験 健康状態の異常値に気づけるか?

意図的に高温状態を作り出し、体温の異常値に気づくかという実験を行っている模様。

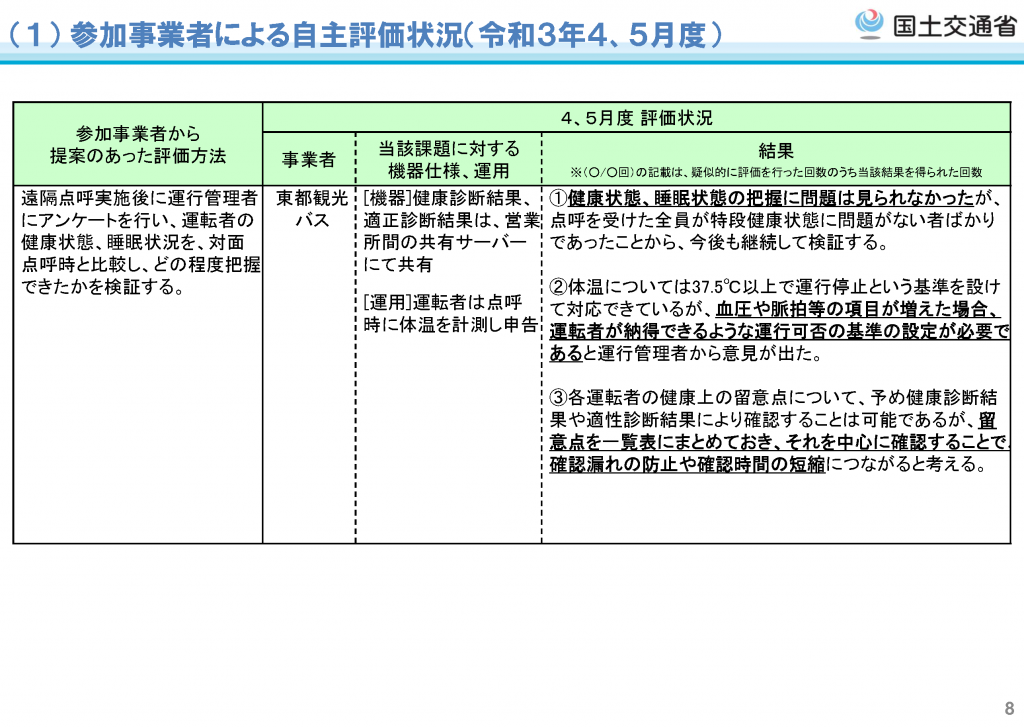

実験 対面点呼VS遠隔点呼 どっちが体調を把握しやすい?

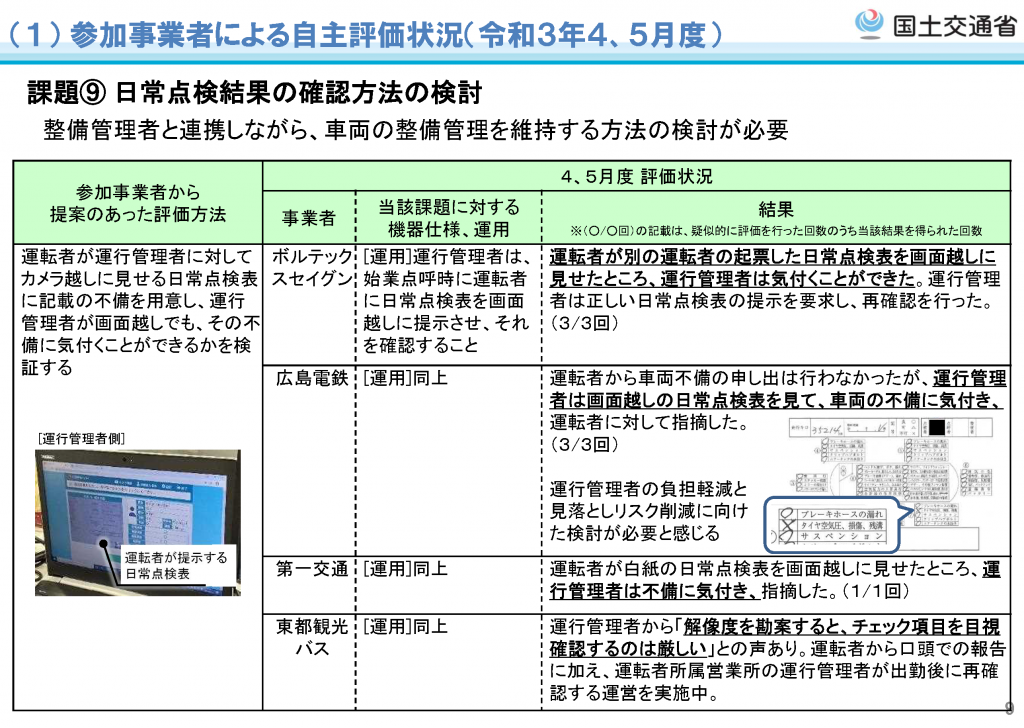

実験 日常点検(車両点検)は遠隔点呼でスムーズか?

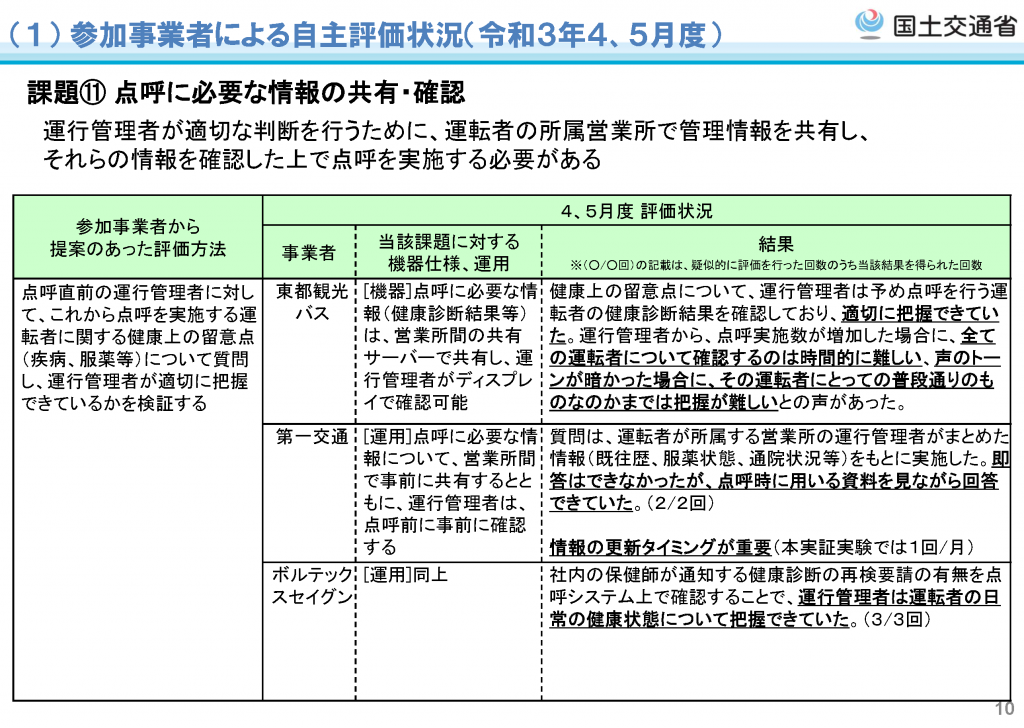

実験 健康状態の事前情報は適切に共有・確認されるか?

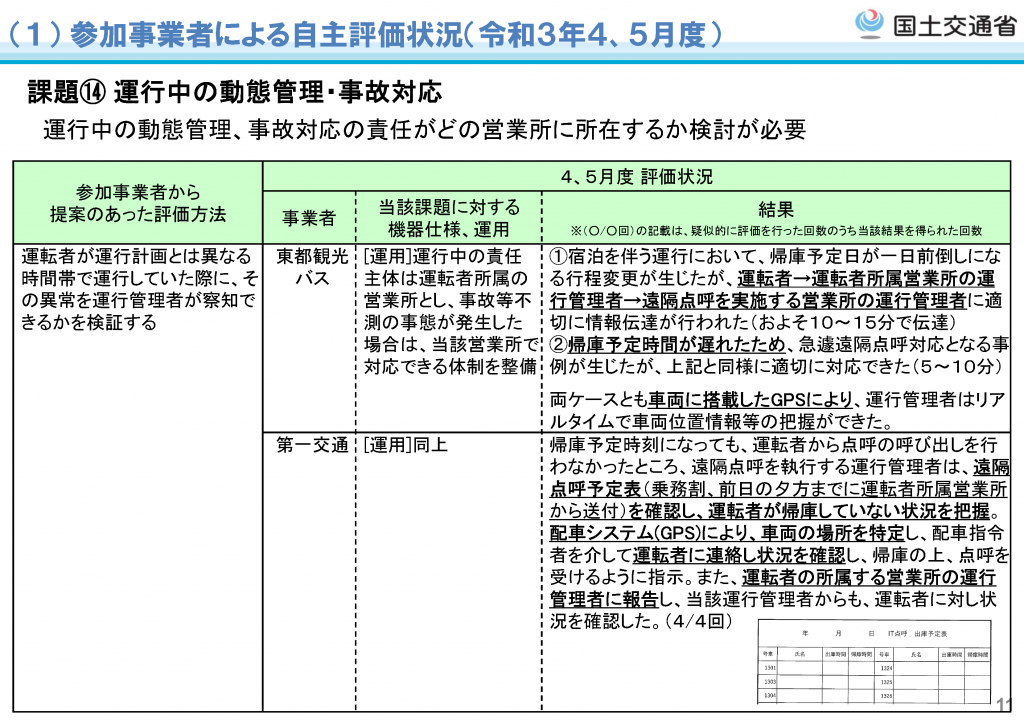

実験 運行中の動態管理・事故対応は適切になされるか?

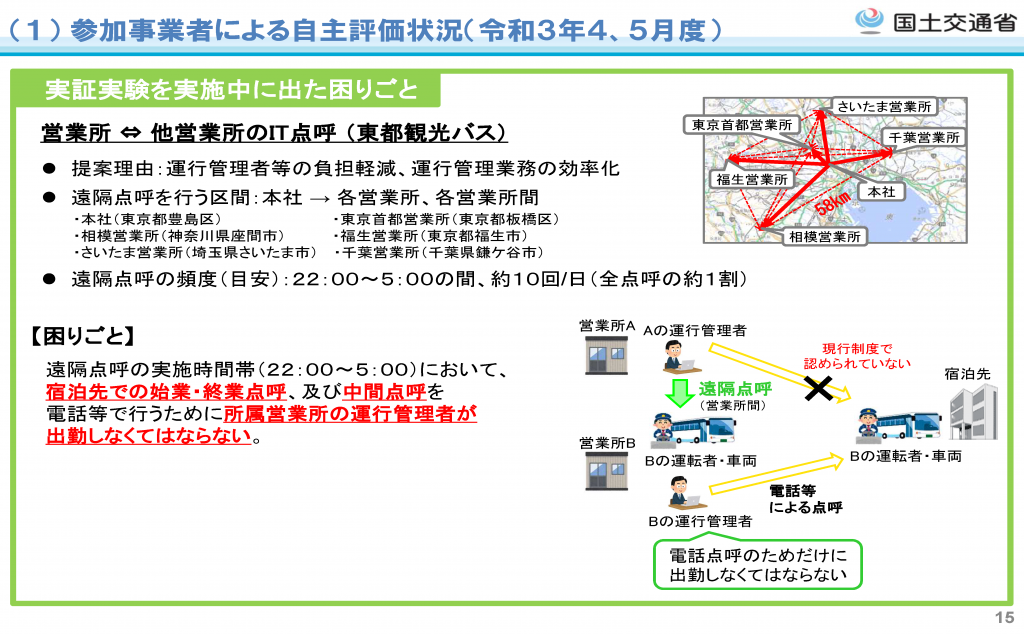

遠隔点呼実験中の困りごと。

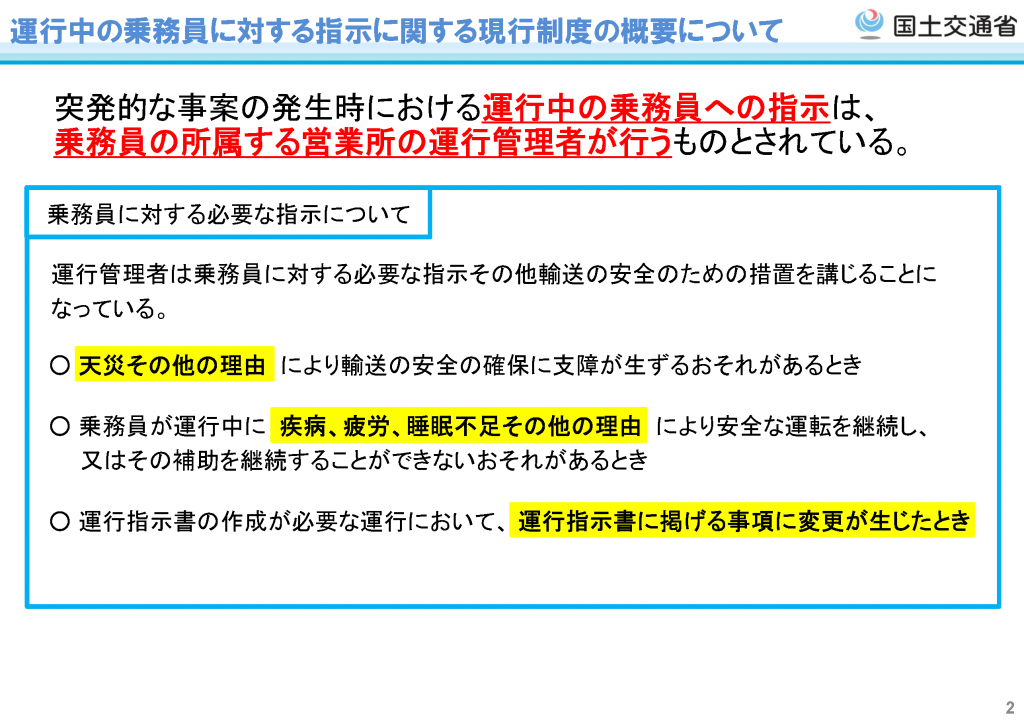

遠隔点呼の実施時間帯(22:00~5:00)において、宿泊先での始業・終業点呼、及び中間点呼を電話等で行うために所属営業所の運行管理者が出勤しなくてはならない。

これは・・・2016年のトラックの遠隔地IT点呼解禁(電話点呼を他営業所依頼する)によって、制度的には解決している問題ですけどね・・。

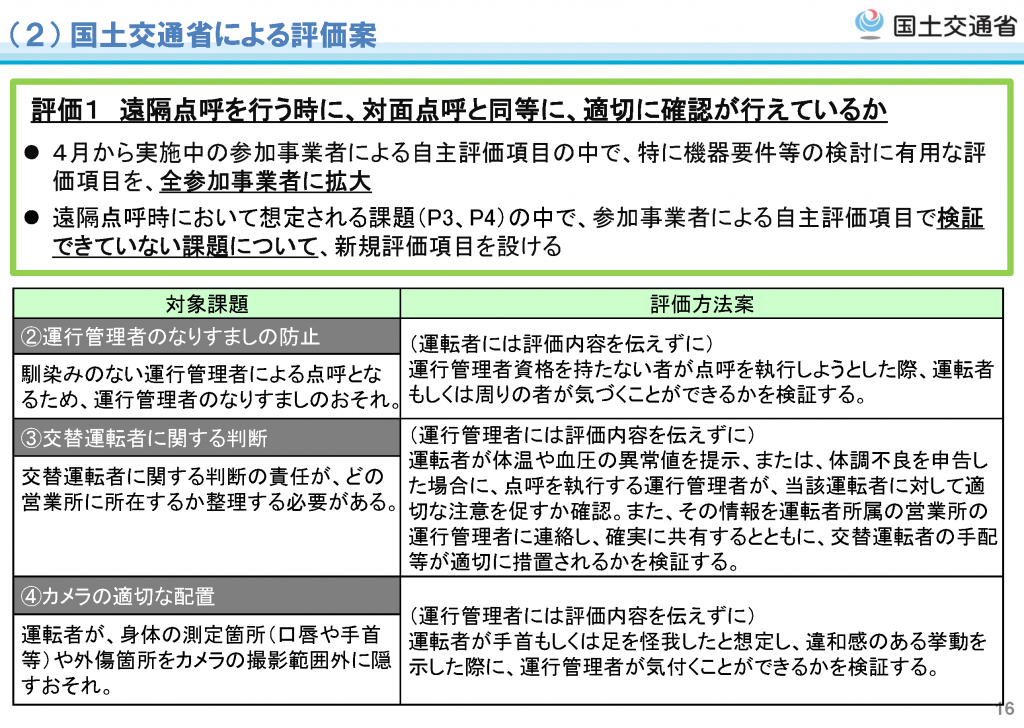

ネットワーク遮断等、通信がつながらない事案が発生した際に、事前に定められた運用通りに対応ができるか検証する。

今後、行政は、ICTを公式に制度化するならば、「インターネット回線不通時」や、「機器の故障時」における点呼実施のカウント数(代替方法で、点呼実施とみなすか、みなさないか)の監査方針を決めるべきと考えます。

ここを明確にしないと、緊急時の運用の設計が難しくなりますね。

「替わりの機器を潤沢にご準備を」は無責任だと思います。

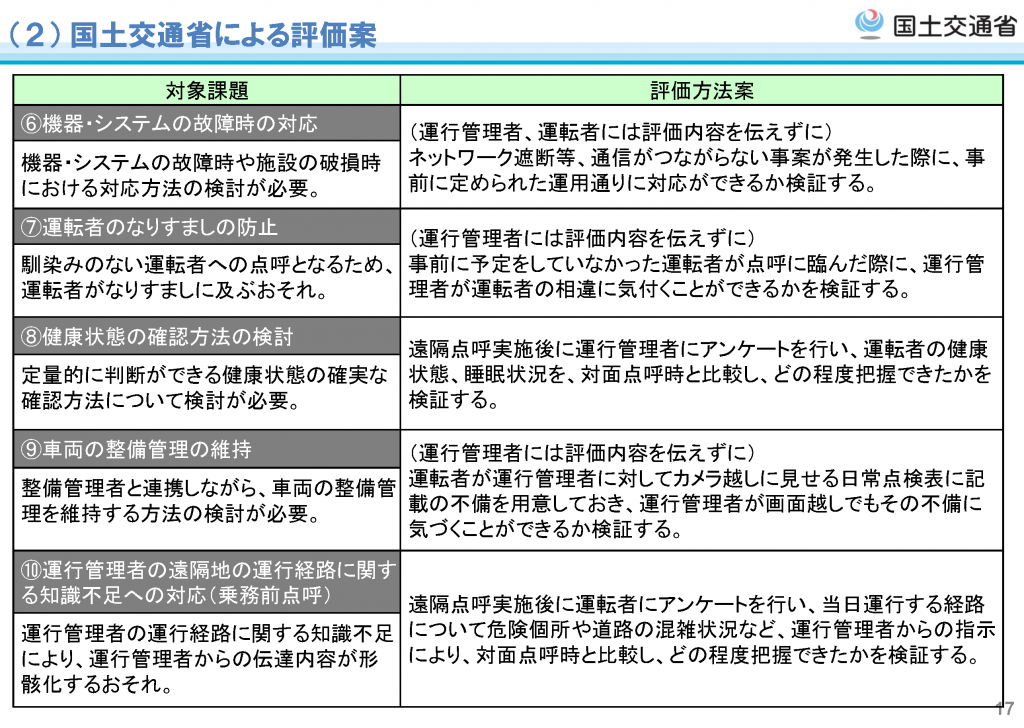

⑩運行管理者の遠隔地の運行経路に関する知識不足への対応(乗務後点呼)

ここは、知恵の出しどころですね。「ベテラン」「熟知」等、暗黙知の、形式知化、ナレッジの見える化と継続性が問われてきます。

⑮車両の持ち帰りの防止。

確かにリスクではありますが、決められた通勤方法以外の方法で帰宅するということは「交通費不正受給」になるので、服務規律要素ではないでしょうか? 潜在的に多発している現状があるということでしょうか?

「持って帰る」と言いますが、退勤ですよね。

入退出、勤怠管理、タイムカード管理とも絡みます。

点呼とからめて、設備投資させる内容にはあまり思えませんが・・。

グループ企業間での遠隔点呼に必要な要件整理

若干論点は違いますが、そもそも、現行のグループ企業間点呼(貨物)や、管理の受委託(旅客)は、貨物の共同点呼(受委託点呼)が出来たときに、整理されるべきだったのでは・・。グループ企業という定義も、現行の定義の見直しの時期に来ているのかもしれません。

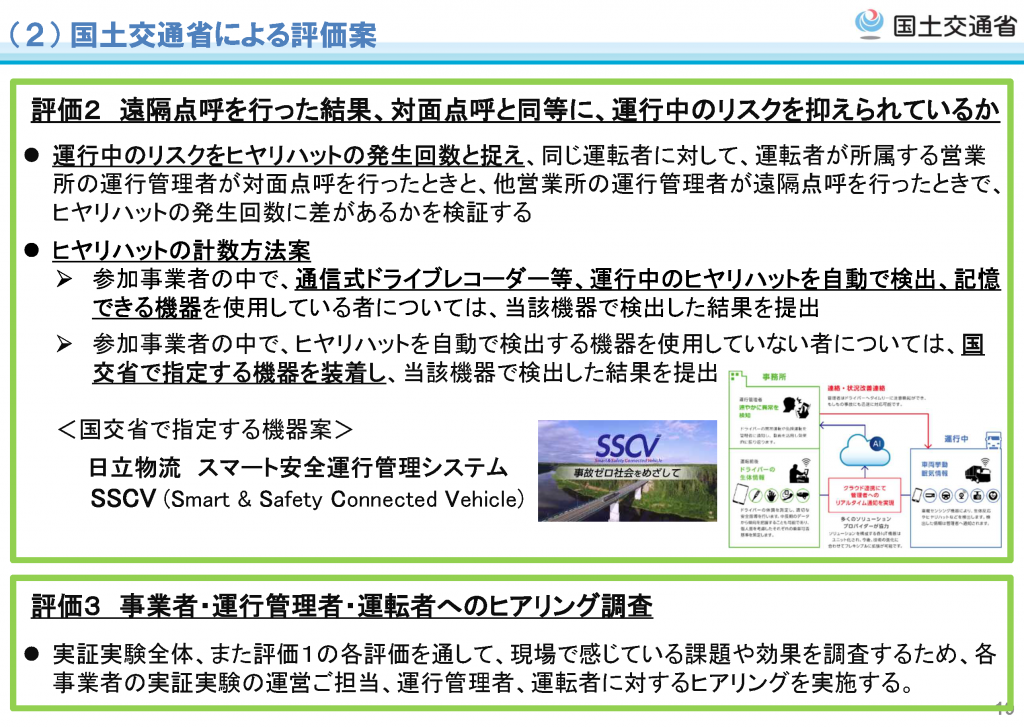

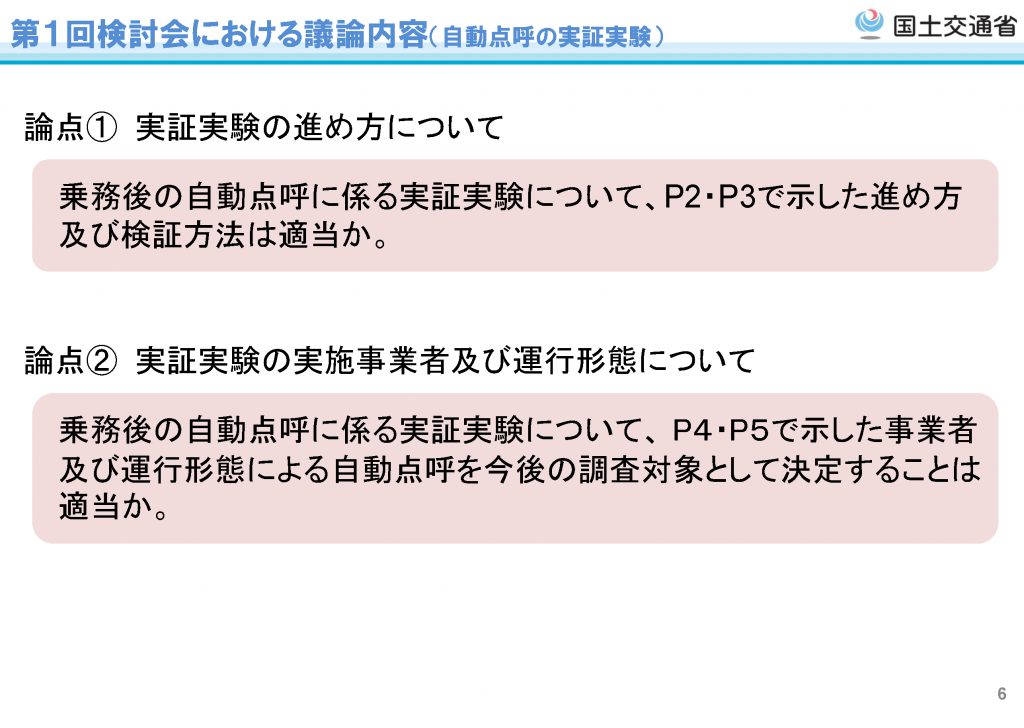

自動点呼、の続報。

続いて、自動点呼の続報。

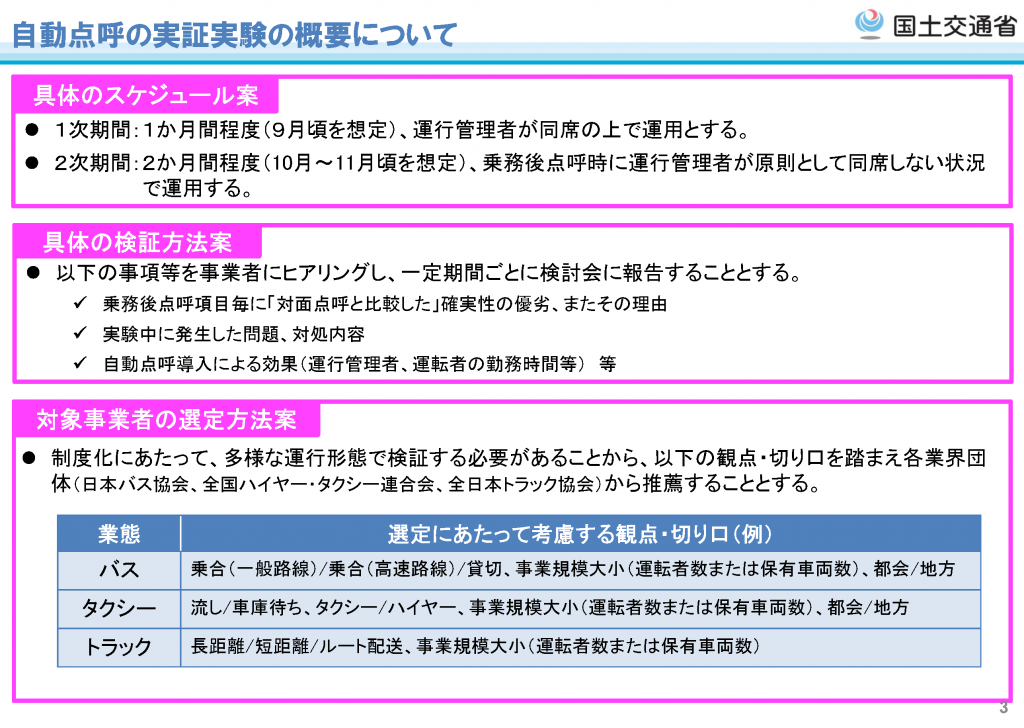

現在は「運行管理者あり 点呼支援機器を使った終業点呼」。10月からはいよいよ「運行管理者なし 点呼機器を使った終業点呼」(フルオートセルフ点呼)期間に入ります。2ヶ月やるようです。

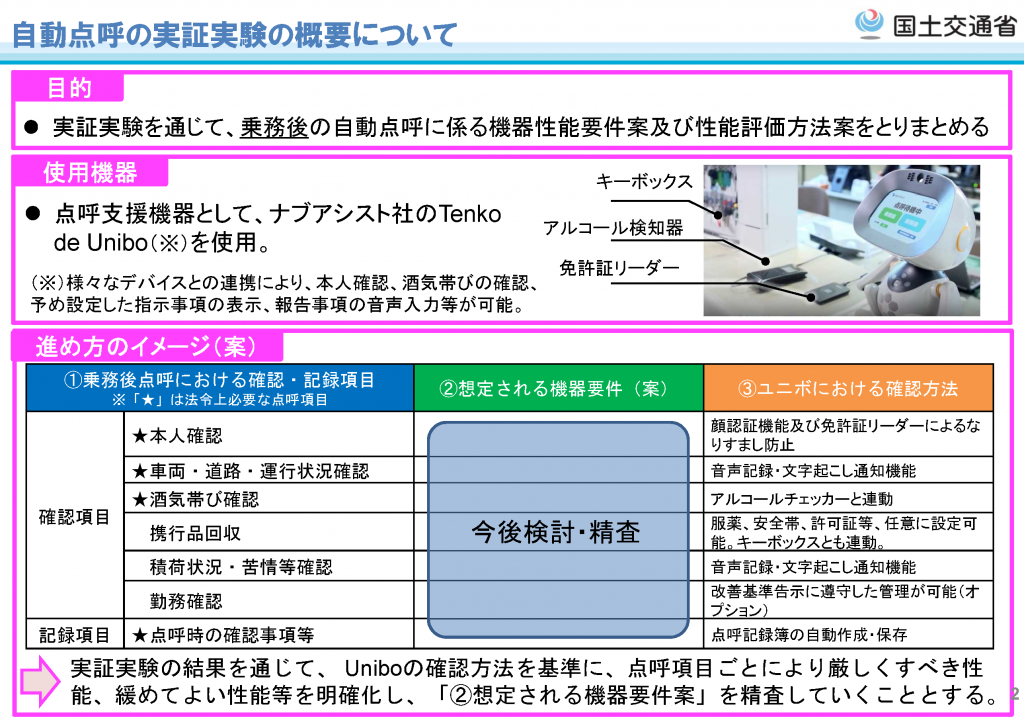

ナブアシスト社のTenko de Unibo が性能要件のベースになるようです。

実証実験の結果を通じて、 Uniboの確認方法を基準に、点呼項目ごとにより厳しくすべき性能、緩めてよい性能等を明確化し、「②想定される機器要件案」を精査していくこととする

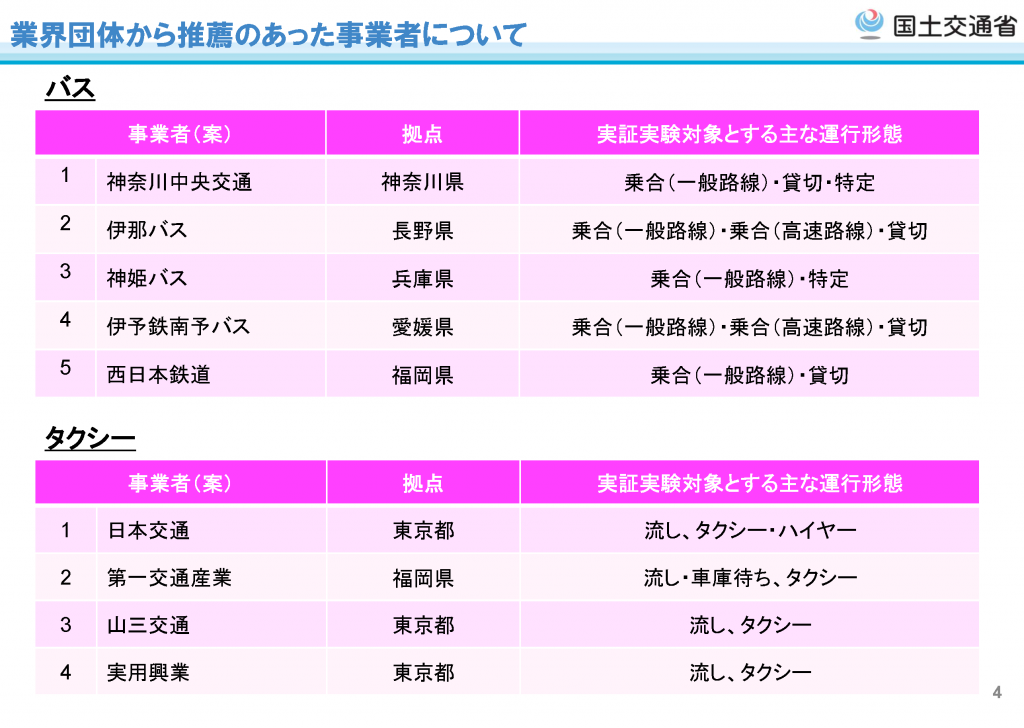

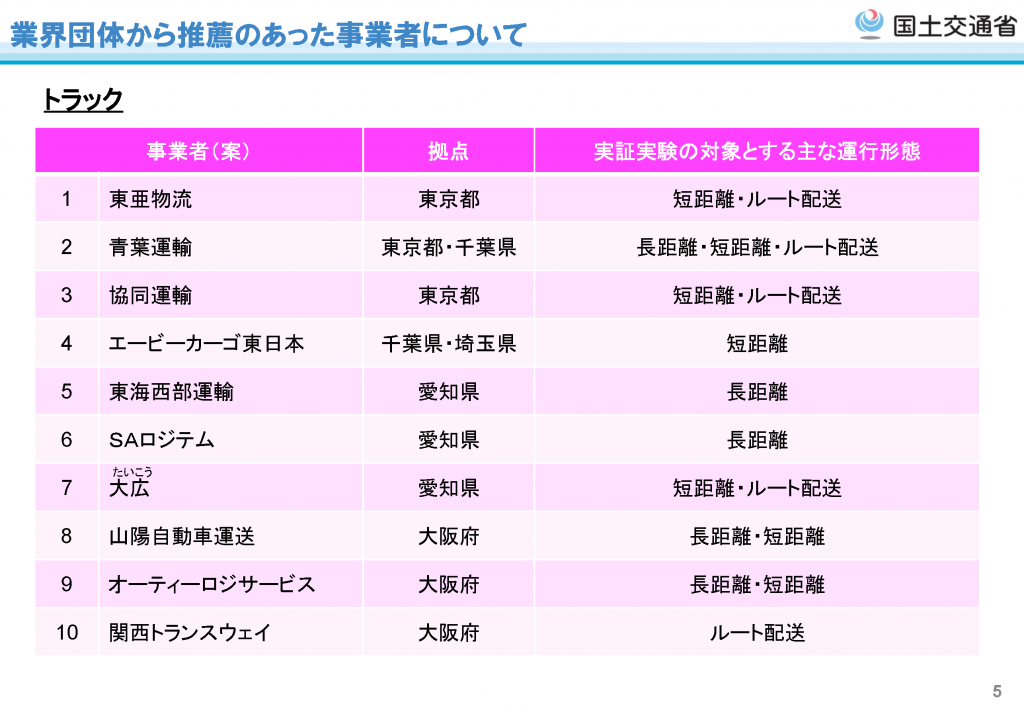

追加の事業者がリストアップされています。まさに、多様な点呼態様の実験が期待されます。

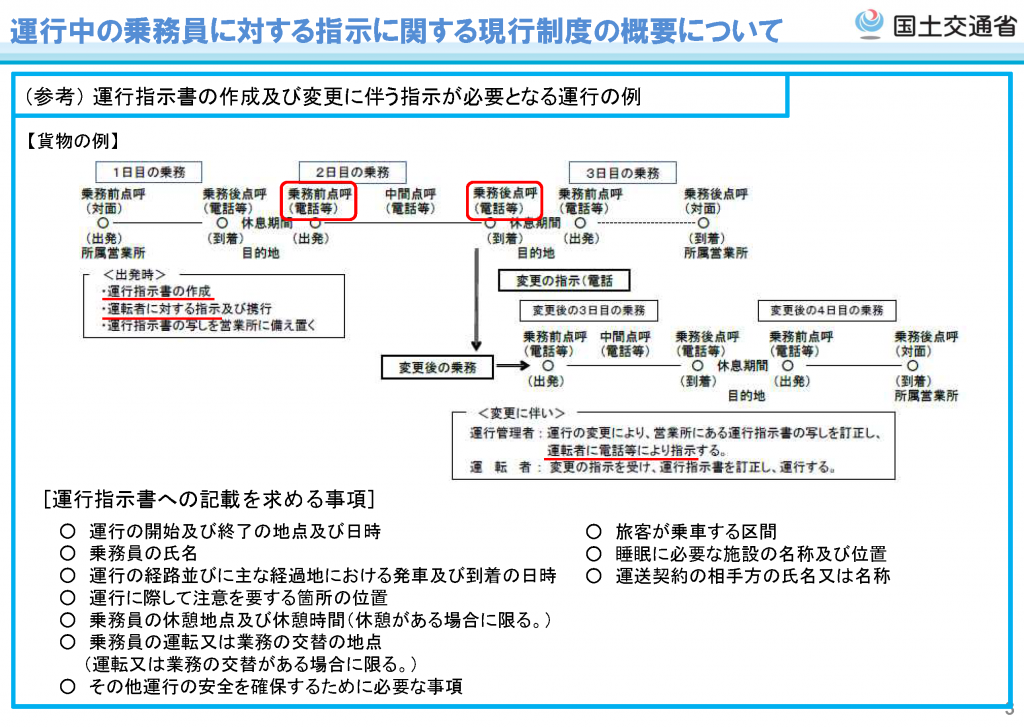

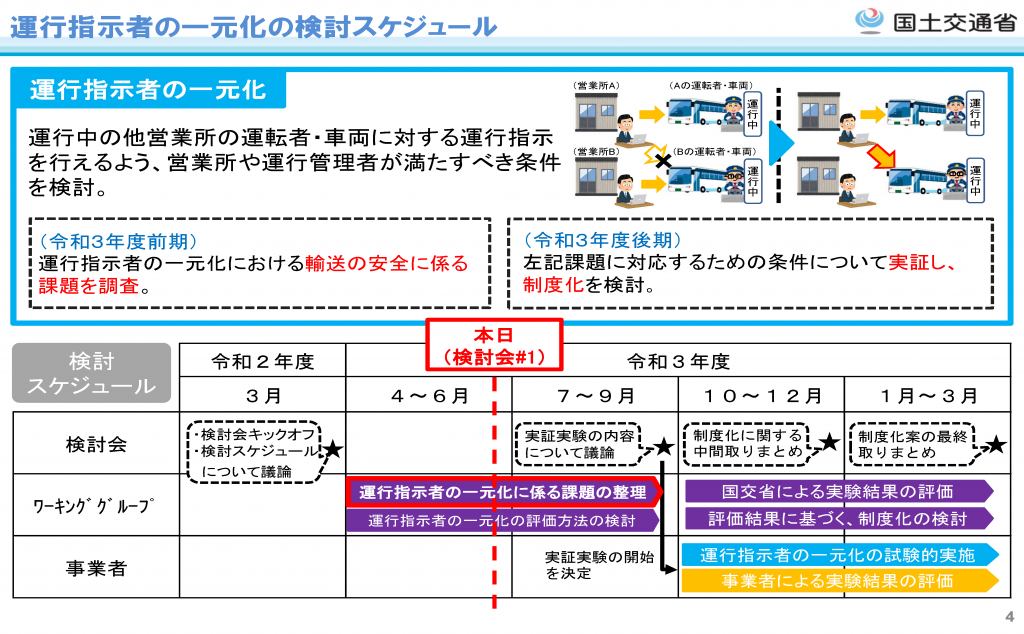

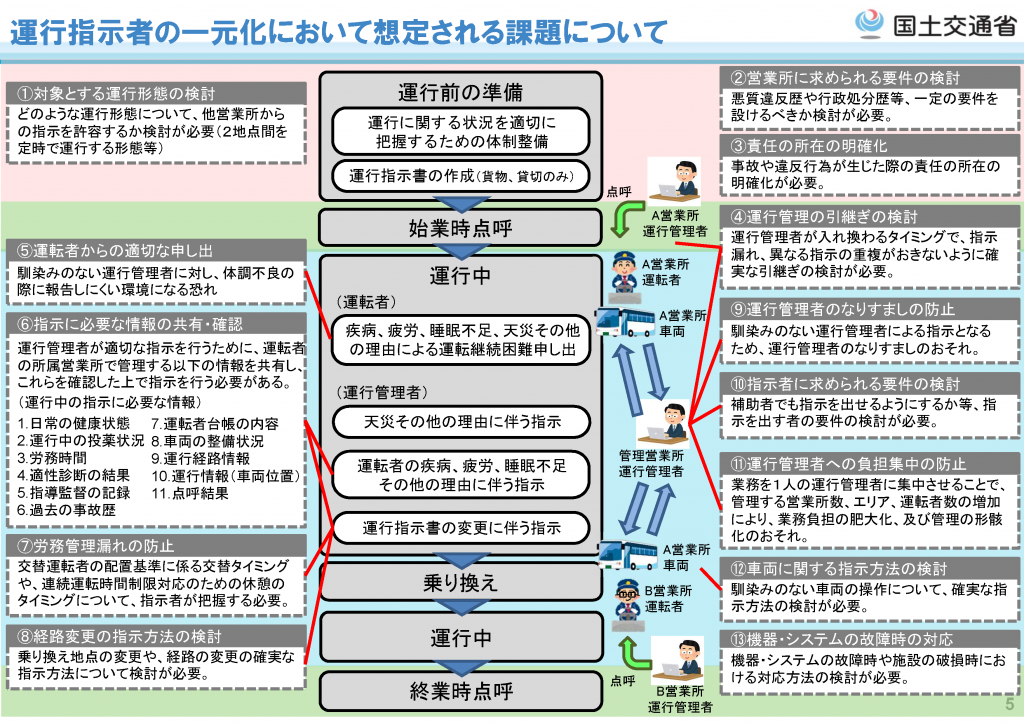

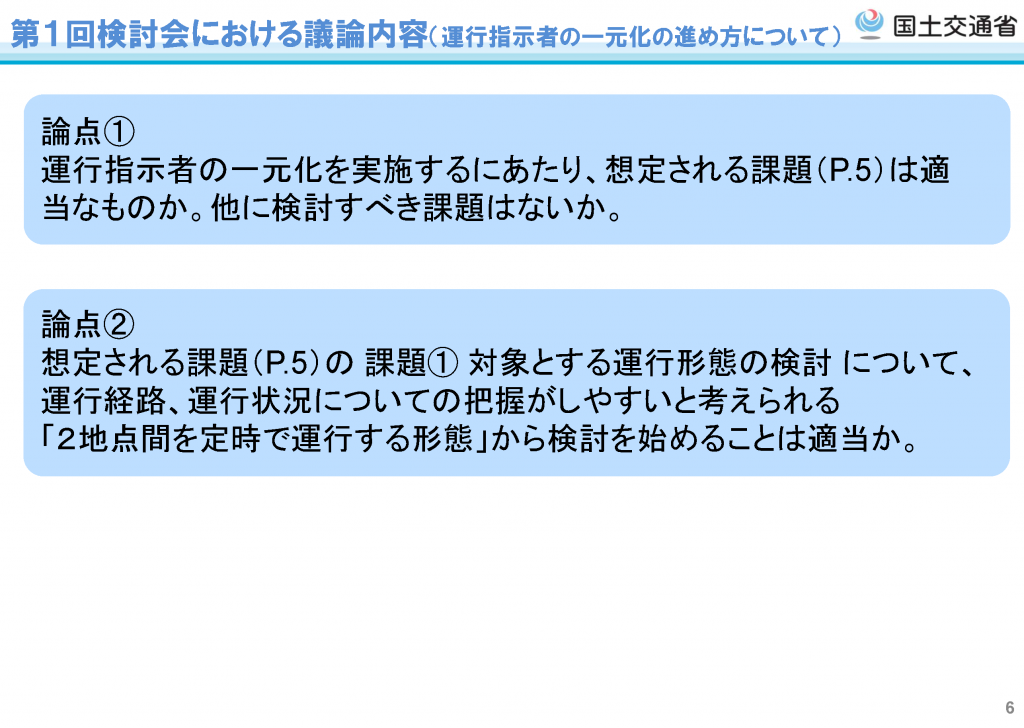

運行指示書の一元化、の続報。

令和3年度後期、実質10月から開始のようです。

以下、課題、論点。

運行時以外の運行管理業務の一元化、の続報。

特になし。

6月28日 議事録。

素朴な疑問点が、いくつかあります。ます。

その1)「IT点呼」と「遠隔地IT点呼」の、運輸規則・輸送安全規則上の定義が存在していることを前提としているのだろうか?

その2)「遠隔点呼」とは、現行規則の「IT点呼」「遠隔地IT点呼」と違う概念なのだろうか?(新しい解釈なのだろうか)

その3) 旅客における遠隔点呼、貨物における遠隔点呼の区別がわかりづらい。「高度な」点呼機器を創設するならば、従来型のIT点呼は、高度ではないということになるのか?

その4) ITを活用した遠隔地における点呼機器の定義と、高度な点呼機器、の位置づけは、どうなるのだろうか?

その5) 今回課題とされている16項目は、14年歴史のあるトラックのIT点呼において、発生していた事案なのか? 課題があるのなら、なぜ、制度的に長期にわたって維持されてきて、かつ、補助金の対象機器となっているのか?

その6) 2018年、バス・タクシーにおけるIT点呼開始後、どれくらい運輸支局に申請があったのか? 何事業者旅客IT点呼を実施しているのか? 3年間運用している事業者(がいるとしたら)、ここへのヒアリングがなぜないのか?

次回の運行管理高度化検討回は、9月の予定です。資料が公表されましたらまたフォローいたします。

-

2026.2.13

荷主から強烈なクレームにさらされるドライバーは、心安らかに運転出来るだろうか?―カスハラ啓発とストレスチェック義務化が示す新しい安全領域

-

2026.2.9

-

2026.2.9

「続かない・忘れがち」その体温確認、点呼と切り離されたままで大丈夫ですか。点呼業務と連動する非接触型体温計「東海電子(TD-100)」、運輸安全SHOPで販売開始

-

2026.2.5