先般、このようなパブリックコメント結果が公表されていました。

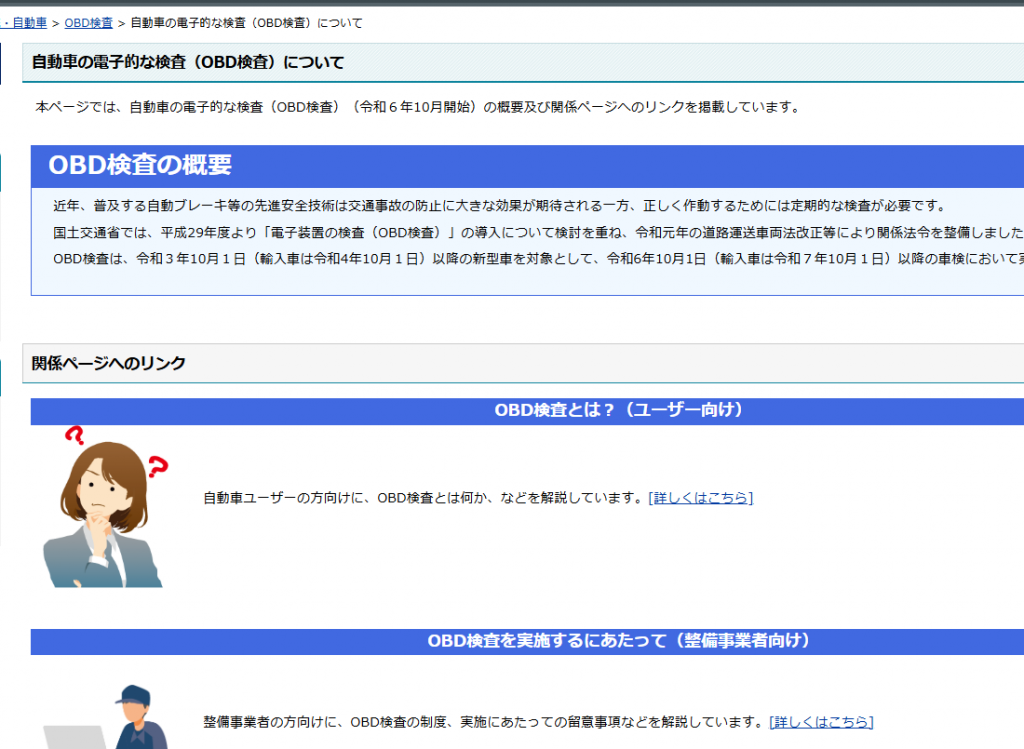

昨今の運行管理のデジタル化の風潮は、当然ながら「車両情報の電子化」も含みます。

国土交通省では、OBDを道路運送法、車両法に位置づけてゆく課程にあります。

パブコメによれば、

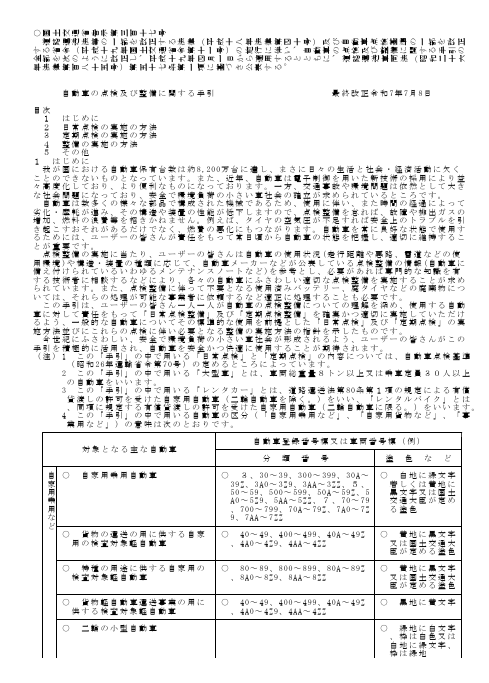

近年、自動運転技術や電動車の普及が進むと同時に、セルフチェック(OBD※)機能が搭載される自動車が増加している。これを踏まえ、「自動車の高度化に伴う安全確保策のあり方検討会」において車検時等の点検方法の見直しについて検討し、令和5年3月に5つの点検項目についてOBD機能を活用した確認を認める改正を行ったところである。 当該見直しについて引き続き検討しており、今般新たに一部点検項目について、OBD機能を活用した確認等が可能であることが確認されたため、自動車の点検及び整備に関する手引について、所要の改正を行うこととする。

そもそもクルマは保安基準のかたまりで、機能や部品ごとに細かい採用基準と、これまた利用時の点検基準があります。

整備の海は広いですね。よく知らなかったのですがものすごい手引きがあるようです。

すべての整備事業関連法を 見直すべき?

これが最新らしいです。40ページ。フルテキスト。

パブリックコメントにはこんな意見が寄せられていました。

ご意見:5つの点検項目について、目視等により直接確認する従来の点検方法に加え、OBD機能を活用した確認方法等も認める改正を行う。その他、所要の改正を行う。 とありますが、この中でのOBD機能を活用した確認方法の具体的ではなく、具体的にはどのように確認することを指すでしょうか? 今回の件もそうだと思いますが、その他、所要の改正を行う。とありますが、点検項目をもっと削除すべきだと思います。 特に排気ガスの状態でCO,HCを測定しても数値化されないレベルなので、人間が点検・検査をしていることを最大限に活用すべく、におい等の感覚も視野に入れ、異常が ないと総合的に判断できれば省略等も認めることが必要だと思います。

ご意見の理由:点検自体を無くすことを視野に入れて、議論すべき、点検基準策定時とは、明らかに車の技術が進み、故障しなく安全、公害の防止、環境の保全にもつながる 何より、ユーザーが法令には列挙されているが、罰則がないから点検をしない。また、工場でも人員不足により点検ができない。ことも考え、増やすばかりではなく、引き算もすべき そろそろ全ての整備事業に関わる法令を一度、改訂すべき

(赤文字強調は当社によるもの)

徳島の事故

この事故は衝撃的でした。

あわや、橋の下に落下していたら? とてつもない大勢の死者が出ていたことでしょう。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/tokushima/20250722/8020023613.html

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250722/k10014871211000.html

会社では、トラックを運転する際、出発前にタイヤに異常がないかどうか、目視で点検するルールがあり、会社の代表自身が事故の前日か2日前に、このトラックのタイヤを目視で点検したところ、異常は見つからなかったということです。

目視で見つけられないことがもし裁判で争われたらどうなっちゃうのだろう?

整備の予防保全DXが日常になるにはどれくらいかかるだろうか?

電子情報武装されたトラックに入れ替わるまでまだあと10年かかるだろうか?

車両メーカーは、電子情報を、整備事業者やユーザ企業に対して、積極的に公開してゆくだろうか?