国土交通省 物流・自動車局が 3月に飲酒運転防止マニュアルを最新化しています。

飲酒運転防止のための知識、教育手法など、すべてが記載されています。

それなのに・・・

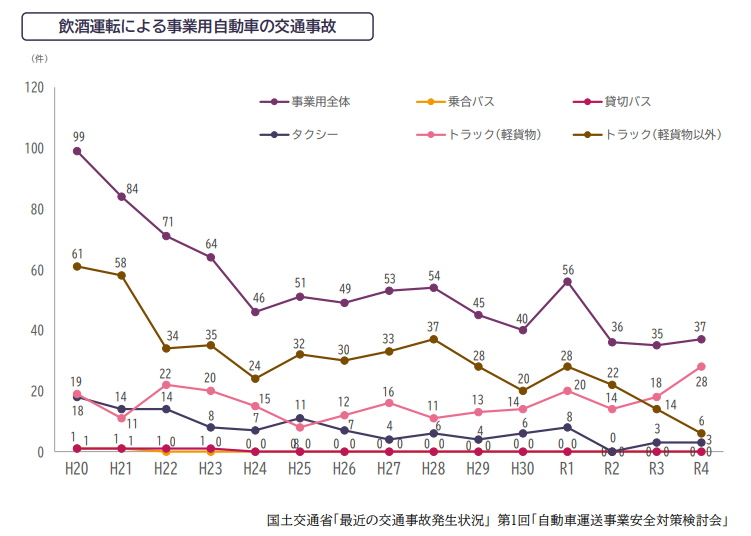

軽貨物の飲酒運転 この期に及んで過去最高

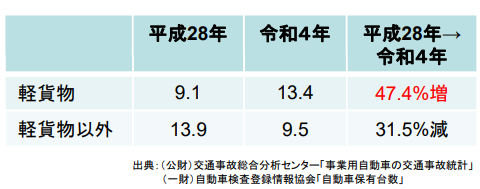

トラック業界での飲酒運転、横ばいが続いておりました。

よく見ると押し上げている要因ははっきりしていました。

軽貨物です。

あきらかにアルコール検知器義務以前よりも多くなっているのです。

ここ1年で、軽貨物ドライバーの事故数の多さに注目が集まっています。

保有台数1万台当たりの事業用貨物自動車の死亡・重傷事故件数の推移

運行管理(酒気帯びの確認を含めた点呼の実施等)の実施状況は、「実施している」「ある程度実施している」が75%を占める一方、「実施していない」も25%認められる

これが実態のようです。飲酒運転の増加も、そうだろうな、という感じです。

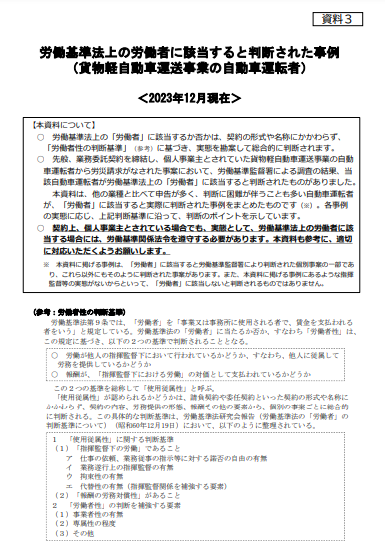

また、ライドシェア新法の論点にもなっている「労働者性」、軽貨物ドライバーでも議論があるようです。

議事録より

弊社では、社員が個人事業主に対し点呼を実施しているが、過去に安全教育を実施していたところ、労働者性の観点で注意を受けたため、実施をとりやめたという経緯がある。月に一度の安全教育を実施するということであれば、厚生労働省としては労働者性があると判断にならないとの理解で良いか。別の質問になるが、資料1で説明された内容について、もし規定に違反するような個人事業主がいた場合、元請企業へのペナルティはあるのか。

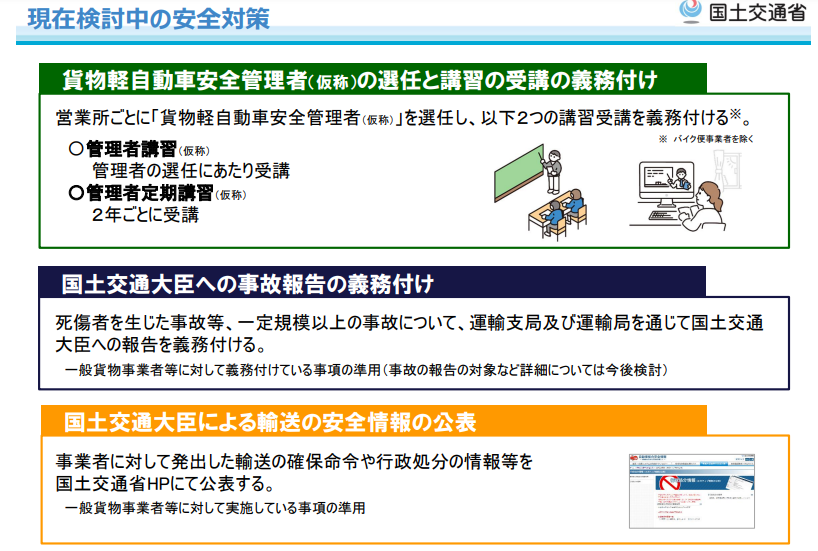

あらたな安全対策が予定されています。

検討会資料はこちらから

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000154.html

-

2026.2.5

-

2026.2.4

-

2026.2.2

-

2026.1.21

【ヘルスケアウェビナーVol.2】睡眠投資で健康増進:ベストな自分を手に入れる~あなたは睡眠負債を抱えていませんか~2月19日(木)