今年の3月以降、法務省の法制審議会で 重要な審議が行われています。

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00012.html

決着が間近ですが、経緯をここでフォローしておきます。

刑事法(危険運転による死傷事犯関係)部会 第1回会議

第一回が令和7年3月31日に開催されています。

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06100001_00119.html

今般の危険運転に関する改正で諮問対象とされているは、3点。

| 1 | 2 | 3 |

| 危険性・悪質性の高い飲酒運転による死傷事犯について実態に即した処罰を可能とするため、法第2条第1号の「アルコール(略)の影響により正常な運転が困難な状態」について、傷害罪・傷害致死罪に匹敵する危険性・悪質性を有する行為を重く処罰するという危険運転致死傷罪の罪質を前提としつつ、構成要件を 明確化して適切な運用を確保する観点から、アルコール医学の知見等を踏まえ、個人差や心身の状況にかかわらず一律にこの要件を満たすといえる数値基準を規定することが考えられる | 危険性・悪質性の高い高速度運転による死傷事犯について実態に即した処罰を可能とするため、傷害罪・傷害致死罪に匹敵する危険性・悪質性を有する行為を重く処罰するという危険運転致死傷罪の罪質を前提とし、「その進行を制御することが困難な高速度」での走行行為を処罰の対象とする法第2条第2号とは異なる観点から高速度運転の危険性を捉える危険運転致死傷罪の新たな類型を設けた上で、処罰範囲を適切に限定しつつ、構成要件を明確化して安定的な運用を確保する観点から、犯行時の交通の状況等にかかわらずそうした危険性が認められるといえる数値基準を規定し、それを満たす速度で自動車を走行させる行為を一律に同類型の対象とすることが考えられる。 | タイヤを滑らせたり浮かせたりすることにより、自動車の進行を制御するため機能を安定的に発揮することができない状態にさせて走行させるような曲芸的走行行為の中には、それにより人を死傷させた場合に危険運転致死傷罪として処罰すべき高い危険性・悪質性を有するものがあることから、危険運転致死罪として処罰すべき危険性・悪質性を有する行為に限定して、新たに危険運転死傷罪の処罰対象とすることについて検討することが考えられる。 |

わかりやすく言うと、

| 1 | ありえないほど高濃度な、飲酒運転 |

| 2 | ありえないスピードでの、運転 |

| 3 | ありえないほどの、ドリフト走行 |

です。

とくにアルコールについては、世の中には血中濃度を測る分析機器、呼気中アルコール濃度を計測する機器があるため「数値化」が可能、つまり、高い数値=危険だ って決めればいいじゃないか、という話。

これまで判例では、「高濃度に飲酒はしていたが、運転操作はギリできていたかも」的な判例があったため、一般国民との認識にズレがある、とのことで、数値の明確化を前提とした改正の審議が行われているわけです。

経緯は詳しくここに記載されています。

上記の資料をもとに、わりと激しく、しっかりと議論がなされているのがよくわかるのが、以下の議事録です。

委員の実名で、全発言記録がありますから、責任が重い、言葉が重いです。

例えば・・

ただ、数値は分かりやすいために、数値基準を定めるだけで事足りると錯覚しかねない危険性があります。今回定めることになるであろう数値基準を下回る場合であっても、危険運転致死傷罪の対象となる危険な運転は存在します。数値基準を下回るから危険運転ではないということにならないよう、数値が独り歩きしないよう、分かりやすさによる弊害といったものを常に念頭に置いていくことが必要だと考えます。数値基準を定めることで、これまで適切に捕捉されていた危険運転が適用の対象からこぼれ落ちたり、現行の規定であっても捕捉し得る実質的危険性・悪質性を有する運転が、数値基準に該当しないというだけで改正後は適用の可否の検討の対象から外れてしまうといったことはあってはなりません。

飲酒類型におけるアルコール保有量の数値基準についても同様であると考えます。日常的に発生している飲酒運転事案とは質的に異なる危険運転と評価されることを市民一人一人が十分に理解できる数値とする必要があり、それは相当高い数値を設定することになるのではないかと考えます

今回の大きな論点である数値基準について、具体的な数値をどう設定するのかを考えるとき、例えば、飲酒類型については、検討会の取りまとめ報告書には、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上、0.25ミリグラム以上、0.5ミリグラム以上といった数値の選択肢が考えられるという記載があります。どこからを一発アウトと考

えるか、非常に幅があるというわけです。そうした中で、ある数値を基準として定めた場合に、その数値に満たない事案の処罰漏れの心配はないのか、基準に満たない事案が過失犯に落ちる結果になれば引き続き一般感覚とのギャップが残されたままにならないか、といった点についても、考えないわけにはいかないだろうと思っております。

これまでの議論の経過を踏まえますと、危険運転致死傷罪の見直しに当たっては、より明確で、検察官として立証の対象が見極めやすい規定とすることが大切ではないかと思います。例えば、同じように見える事案であっても、ある事件では危険運転致死傷罪で起訴され、別の事件では過失運転致死傷罪で起訴されるということになると、被害者の方、ひいては一般国民の方からすれば、検察官の判断にそごがあるようにどうしても見えてしまうところがあろうかと思います。もちろん、事件というのはどれ一つとして同じものはありませんので、検察官としては、個々の事件の事実関係を具体的な証拠に基づいて認定して、起訴罪名を決めていくことになります。したがって、同じように見える事案であっても適用される罪名が異なることは当然あり得るとは思います。しかし、危険運転致死傷罪の構成要件がより明確で、立証しやすいものとなることで、検察官としては、判断すべき対象がより明確となり、収集すべき証拠も明確になって、判断の揺らぎがより少なくなることが期待できるかと思います。

今回、諮問事項についてそれぞれ法整備が問題となっているのは、飲酒運転や高速度運転などによって被害を受け、その無念の気持ちを抱いた被害者の方々がおられたからだと思います。そして、だからこそ社会的にも問題となり、今回の諮問に至ったのだと思います。この法制審議会の部会においても、諮問事項に関連する範囲でということになってしまい、また、御負担をかけることになるとは思いますが、無理のない範囲で、被害者や被害者を支援する方々から被害の実情やお気持ちを聴くことが、正にこの議論のスタート地点になるのではないかと考えていますので、是非その点についてのヒアリングも御検討いただきたいと考えております

刑事法(危険運転による死傷事犯関係)部会 第2回会議

第二回が令和7年6月5日に開催されました。

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06100001_00128.html

議事録。

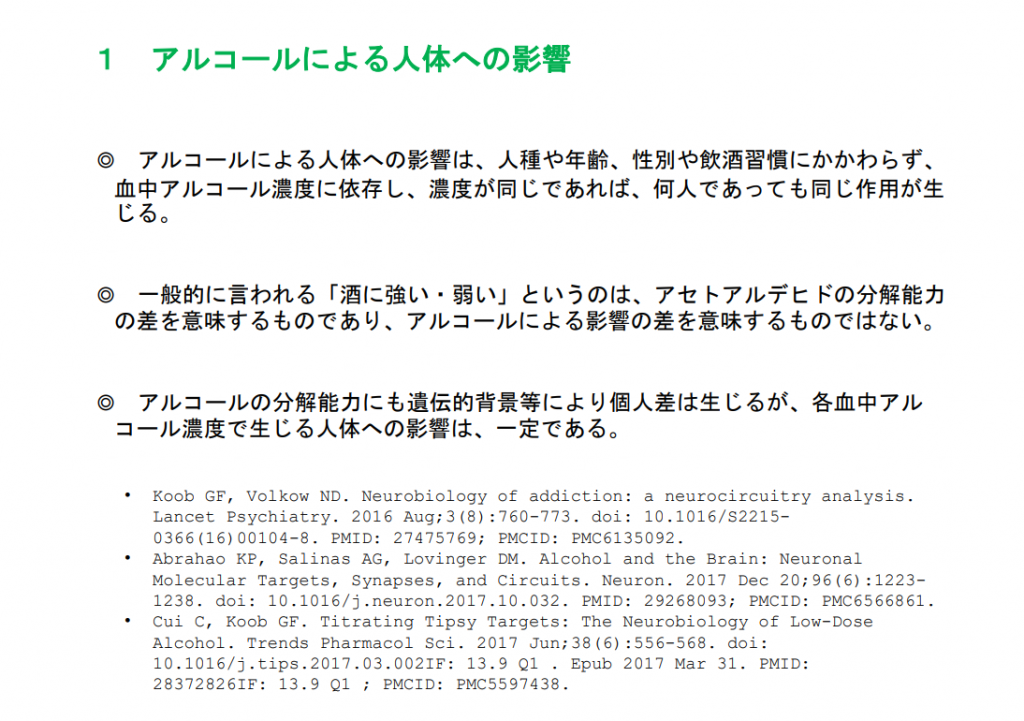

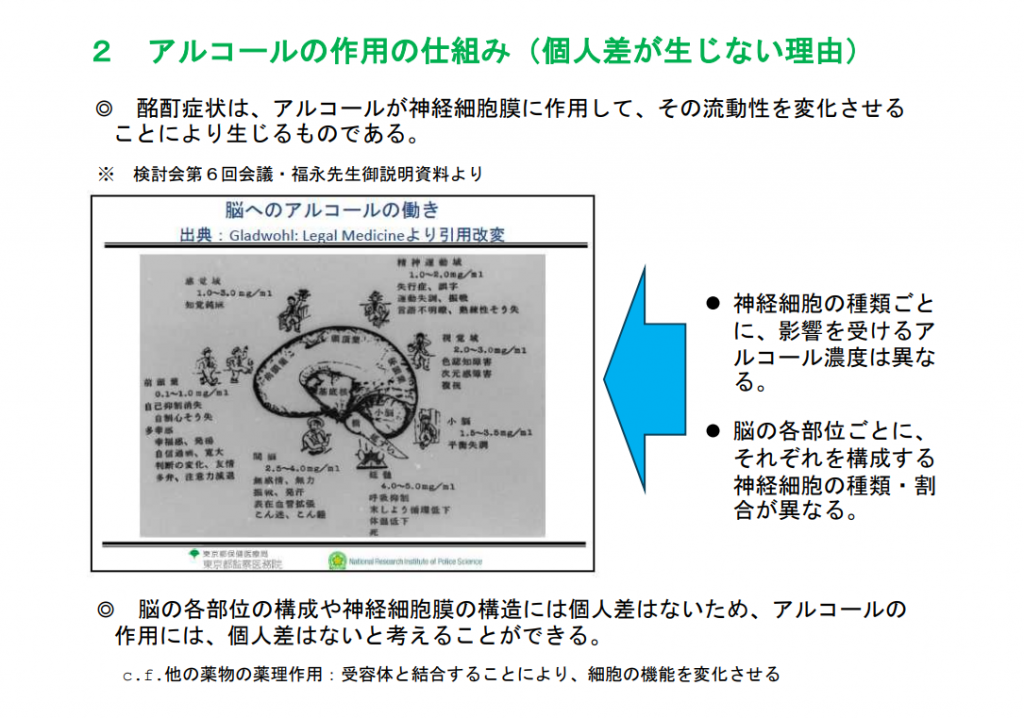

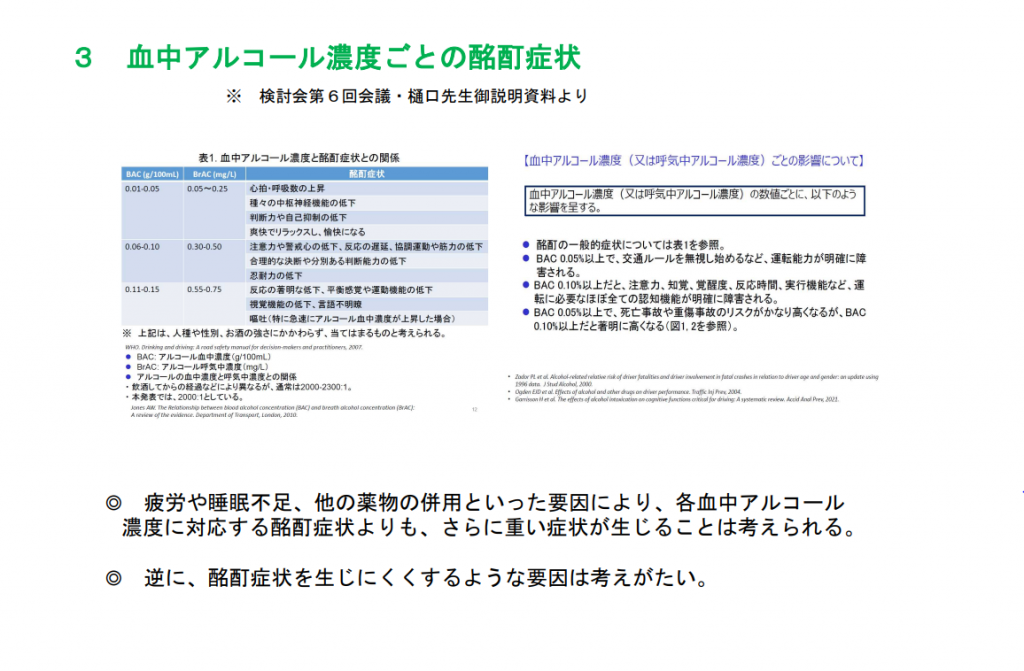

そうしたところ、昨年の検討会におけるヒアリング及び本部会の先ほどの松本先生のヒアリングでは、アルコールによる運転能力の低下は、血中アルコール濃度がこれくらいならこのような低下が生じるという限りでは人種、性別、お酒の強さといった個人差は基本的にはない、一定の事情によりアルコール濃度から想定される症状よりも悪く出ることはあっても、良くなる方向での例外は基本的に考える必要がない、そのような前提の下、血中アルコール濃度が1.0ミリグラムパーミリリットル、つまり呼気1リットル当たり0.5ミリグラムに至れば、注意力の低下、反応の遅延、合理的な決断力や分別ある判断能力の低下といった症状が誰でも確実に生じるとの御説明がありました。

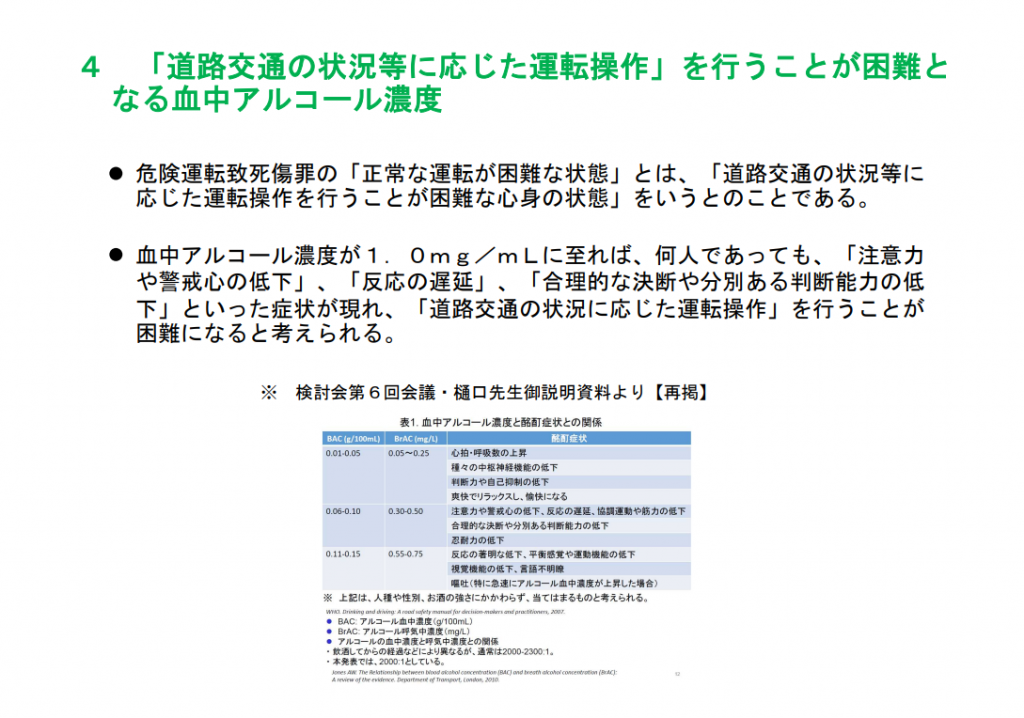

そして、ここで現行法の「正常な運転が困難な状態」の理解を確認しますと、平成23年の最高裁判例によれば、それは「アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態」をいい、それには「前方を注視して危険を的確に把握して対処することができない状態」を含むとされています。つまり、真っすぐ走行できないとか、蛇行運転になってしまうとか、そういったところまで行かなくても、前方注視や危険への対処がまともにできない、一瞬のよそ見程度ではなくて、それなりの時間継続してまともに前を見ないまま運転する、あるいは見ても危険に対処できない、そういう状態が当たるという判断が判例で示されているわけです。

これを前提とするならば、ヒアリングで確認された注意力の低下、反応の遅延、合理的な決断力や分別ある判断能力の低下といった症状は、正にこれに当てはまっていると考えられるのであって、その症状が呼気1リットルにつき0.5ミリグラムのアルコール保有に至れば誰でも一律に生じるということであれば、その構成要件化が可能ではないかと考えました。

私の意見も、ただいまの小池委員の御発言内容とほぼ同じです。私としましても、本審議会に先立って行われました検討会の議論等も踏まえ、基準値を設けることが妥当だと考えておりまして、その際の基準値としては、呼気中アルコール濃度0.5ミリグラムパーリットルとするのが相当と考えているところです。以下、簡単に理由を申し上げます。自動車運転死傷行為処罰法第2条第1号における「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」は、規範的な要件であり、先ほど小池委員が紹介されましたように、検討会においても、実務上、当該要件への該当性判断に困難が生じているとの指摘や、判断にばらつきが生じているとの指摘がなされているところでした。このことは言い換えますと、同じものが同じように扱われておらず、法的な正義に反する状態になっていたということであり、さらには、本来本罪によって捉えられるべき事態が漏れなく処罰されていないこと、ひいては刑罰法規としての実効性が確保されておらず、刑事政策的にも望ましくない状態であったということを意味するものと思われます。

呼気中アルコール濃度0.15ミリグラムパーリットルは基本犯として十分な危険性を有していないという御意見もあろうかと思いますので、検討会の報告書の選択肢にある呼気中アルコール濃度0.25ミリグラムパーリットルという数値についてもコメントをさせていただきたいと思います。呼気中アルコール濃度0.25ミリグラムパーリットルは判断力、自己抑制の低下等が生じて、注意力の低下や反応の遅延等も生じ始めると、そういったものがうかがわれる、影響が確実にあると、そういう酩酊症状に対応する数値だと検討会を通じて理解をしております。検討会で樋口先生から教えていただいた内容として、単純な運動であれば血中濃度がかなり上がるまで障害を受けなかったりするけれども、複雑な運動になってくるとかなり低い値から障害が出てくると言われていて、運転は自分でハンドルを握りながら、周りの人たちに注意を払い、速度にも注意を払いと、幾つものところに意識が行っている動作なので、血中アルコール濃度がすごく低いところからも障害が出てくるという御説明を頂きまして、ある意味、それはそ

うですよねと思ったわけです。自己抑制が低下しているという精神状態というのは、先ほども言いましたけれども、気が大きくなっているという状態で、異常な運転への滑走を始めている状態だと理解をしております。呼気中アルコール濃度0.25ミリグラムパーリットルというのは、その異常な運転の危険性がいつ死傷結果として顕在化してもおかしくない数値であると、そのように一律に捉えるべき基準ではないかと私は理解をしましたし、今日のヒアリングを経てもその理解は引き続き変わりません。自動車は、普通自動車でも1トンの鉄の塊であって、その物理的なエネルギー、つまり殺傷能力、その危険性というのは、私自身もひかれた体験をしておりますので、ここでもはやその危険性について言うまでもないと思います。そのようなものを酒を飲んで自己抑制が低下した状態で乗り回すことの危険性を考えると、「正常な運転が困難」という言葉における「正常な運転」というのは、こうした極めて危険なものを歩行者など交通弱者が利用する公道において的確に扱えると、そういうことを意味するべきであって、抑制が低下した状態は「正常な運転が困難な状態」といえるのではないかと思います

実質要件を存置すべきことについて、もう一言だけ申し上げたいと存じます。これまでも、過労等の事情があいまって「正常な運転が困難な状態」になることは認められていたところですけれども、今回のヒアリングにおいて、松本先生からは、疲労や睡眠不足といった要因により血中アルコール濃度に対応する酩酊状態よりも更に重い症状が生じ

ることは考えられるという御知見を頂戴したところです。したがいまして、これまでの実務運用といいますか、疲労等があいまってより加重されるのだというこれまでの考え方にはアルコール医学上の根拠もあったということが確認されたということになろうかと思います。そして、これまでの裁判例でも、呼気中のアルコール濃度が呼気1リットル当たり0.5ミリグラムに満たない事案でも本罪の成立が認められた事例はあると認識しておりますので、実質基準をなくしてしまうと、これまで処罰されていた事案が処罰されないことになって、妥当でないものと考えています。ドイツでも、血中アルコール濃度が0.3パーミルを下回るとアルコールに基づく運転不能状態は問題とならないという考え方も示されているようでありますが、それ以上であれば具体的状況により運転不能状態になるということは認められているようですので、その辺りも勘案しながら、言わば相対的運転不能というようなものを拾っていく、そういう実質基準を存置していくということは非常に大事なことと考える次第です。

先ほどから、本日のヒアリングの評価について若干ばらつきがあるような印象がございました。例えば、脳の中で起きていることは明らかなのだけれども外形的な状況が異なるとか、あるいは運転能力に与える影響もばらつきがあるといったコメントもありましたが、私個人としましては、本日のお話を、飽くまでも脳の中での機能は共通である以上、精神的な状態に与える影響については個人差はなく、アルコール濃度に完全に依存しているが、運動機能について与える影響については場合によってはばらつきがあり得ることを、松本先生は運転能力という言葉で御説明になったように理解いたしました。もっとも、この辺はここで議論してもあまり意味がありませんので、何らかの方法で部会長の方から松本先生に改めて御確認を頂けると、今後の議論に有益ではないかと思います。もし可能であれば御検討をお願いできればと存じます

刑事法(危険運転による死傷事犯関係)部会 第4回会議

令和7年7月28日に、第四回目の開催で、一部アルコールの議事がありました。

刑事法(危険運転による死傷事犯関係)部会 第5回会議

令和7年9月29日に開催された第五回目の内容が、先月大きく報道された件です。

参照 NHK news web より

https://news.web.nhk/newsweb/na/na-k10014935181000

(時間がたつとリンク切れになる可能性があります。お早めにご覧ください)

A案か、B案か?

| A案 | B案 |

| アルコール影響正常運転困難状態(身体に血液1ミリリットルにつき0.5ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上にアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状 態をいう。2において同じ。)で自動車を走行させる行為 | アルコール影響正常運転困難状態(身体に血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上にアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態 をいう。2において同じ。)で自動車を走行させる行為 |

読者のみなさんはどう思われますか? どちらの案を支持しますか?

私はA案です。

加えていうならば、免許制度における「0.25」と[0.15」を両方なしく、「0.00」、いわゆる「ゼロトレランス」にすべきとの意見です。

道交法 行政処分 0.00mg/L~0.15は酒気帯び運転(免許停止)

道交法 行政処分 0.15mg/L~ 免許取消

刑事犯 危険運転 0.25mg/L ~ 危険運転

さて、今回の話は、「危険運転」レベルの話です。

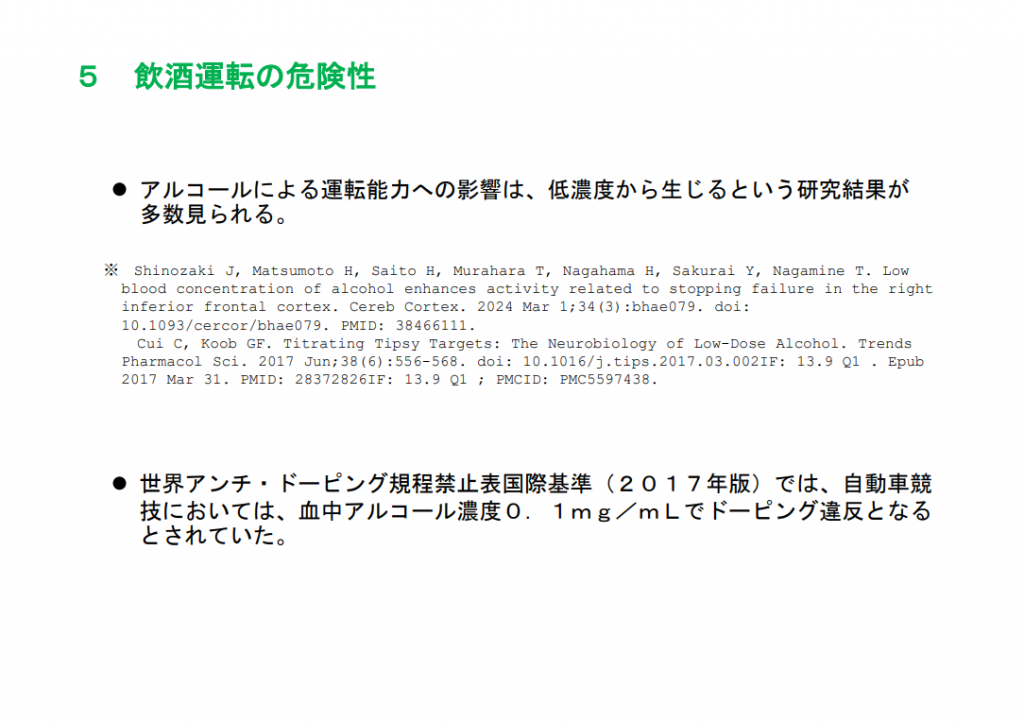

審議会では呼気中アルコール0.5mg/Lが連呼されておりますが、なんだか行政処分としての酒気帯び0.15mg/Lが、やけに低く思えてきます。

でも、たとえ0.10mg/Lや0.07mg/Lであっても、いったん体内にアルコールが入った以上、「認知・判断・操作」には影響が出ますので、どうかみなさま勘違いしないでください。

A案にすると、何が起きるか? B案にすると、何が起きるか?

何のために この改正を行うのか?

みなさん、注目して結論を見守りましょう。