3名死亡1名重傷、過労か? 路肩に止めなかったバスのせい? いや、ただの 「前方不注意」? プロドライバーに、前をみましょう、という教育指導を怠ると告示違反になるのか?

2025.7.29

令和5年5月 16 日 夜、のこと。

大型貸切バスの運転者及び乗客2名が死亡し、大型トラックの運転者が重傷を負った。

当時も大きく報道された、バスとトラックの事故。

この調査報告書が6月末に公表された。

運転者本人からの口述

一部抜粋。

・高速道路では道路工事や渋滞情報などは必ず電光掲示板で確認しているが、東北自動車道の交通状況は混雑もなく、臨時の交通規制もなかったので、アクセルペダルを加減せずいっぱいに踏み込み、第1車両通行帯を速度92km/h前後で走行していた。

・栗原市内に差しかかるとわずかに霧が発生していて前方の見通しは良いほうではなかった。

・当該車両の約100m前方にバン型の貨物自動車(以下「バン型トラック」という。)が走行していたため、その先の見通しが良くなかった。

・緩い上り坂のため対向車線を走行している車両の前照灯の光が眩しかったことを覚えている。

・右側後写鏡とバックモニター1に当該車両右後端付近の第2車両通行帯を乗用車が併走してるのが見えていた。

・しばらくバン型トラックに追従して走行していたところ、車間距離がわずかにつまってきていたが、この先も緩い上り坂であり、一度減速すると速度を上げるのに時間がかかると思い、減速せず前方のバン型トラックを追い越そうと考えたものの、自車の右後端を併走する乗用車が気になっていた。

・相手車両に全く気がつかず、衝突した時の記憶もない。気が付いたら搬送先の病院であった。

・当該車両には車間距離警報装置が装着されていたが、警報音は聞いていない。

・体調不良や眠気は感じていなかったので、居眠り運転ではないと思う。 また、当日の積込みが手積みではなくフォークリフトによるパレット積みであり、荷物の量も普段と比べ少なかったので、疲労も感じていなかった。

事業者の口述

・事故が起きた経路は、当該運転者が約7ヵ月間、毎週3回~4回往復しており、通り慣れた道路であったと思う。

デジタコ、ドラレコのデータは?

当該車両には、デジタル式運行記録計(以下「運行記録計」という。)及びドライブレコーダー(車両前方を撮影するカメラ方式)が装着されており、運行記録計の記録状況(8時間記録図表及び4分間記録図表)は、次のとおりであった。 なお、当該役員等の口述によると、ドライブレコーダーの映像記録は、記録媒体が発見に至らず確認できていない。

車両安全装備。

・当該車両には、車間距離警報装置、クルーズコントロールは装備されていたが、衝突被害軽減ブレーキ、車線逸脱警報装置、ふらつき注意喚起装置、居眠り運転等の場合に運転者に警報を発する装置等の運転支援装置は装備されていなかった。

・装備されていた車間距離警報装置は、スタータースイッチが”ON”の位置である間、作動し続ける。また、警報音を発する車間距離(85m以下)の設定を行う”車間設定スイッチ”と車間距離警報の警報音量を設定する”音量調整スイッチ”が配置されており、音量が”消音”のときは、”車間設定スイッチ”の操作はできない。 なお、当該車両の取り扱い説明書によれば、以下の条件に該当したときは警報を発しない。 1)停車時 2)先行車が自車両に向かって来るとき 3)車間距離が遠すぎて先行車を特定できないとき 4)先行車両が停止、又は低速走行しているとき 5)先行車両が二輪車のとき 6)曲率の小さいカーブを走行しているとき ※自車両が停車時以外で、車間距離が2m以下のときは上記の条件に関係なく車間距離警報を行う(ブレーキを踏んでいるときを除く)。

・装備されていたクルーズコントロールは、”音量調整スイッチ”と連動しており、クルーズコントロール非使用時で音量調整スイッチを操作すると、警報音量が中→小→消音→大→中と変更され、クルーズコントロール使用中で音量調整スイッチを操作すると、警報音量が中→小→大→中と変更される。

・バックカメラが装着されており、走行中に車両後方の映像が室内のバックモニターに映る機能が備わっていた。

・当該車両は、当該運転者の専用車両として使用させていた。

警察からの情報

・事故地点付近の最高速度規制は80㎞/h(大型トラック)である。

・事故当時、交通規制はなかった。

・事故地点付近の見通しは良かった。

事故地点付近の見通し

・事故地点前約300m(写真5)地点から事故地点をみると、道路形状は緩やかな右カーブとなっており、中央分離帯のガードレールが視界を遮っている。

・事故地点前約200m(写真6)地点から事故地点をみると、緩い右カーブで視界を遮るものはない。

・事故地点前約100m(写真7)地点から事故地点をみると、ほぼ直線道路で視界を遮るものはない。

ASVは機能したか?

・自動車検査証によれば初度登録年は平成 30 年であり、事故時の総走行距離は552,250 ㎞であった。

・衝突被害軽減ブレーキ、車線逸脱警報装置2及びアダプティブ・クルーズ・コントロール3の運転支援装置が装備されているが、事故時の作動の状況については不明である。

運転者の適性

当該役員等の口述及び適性診断の受診結果の記録によると、当該営業所における適性診断の実施状況及び当該運転者の運転特性については、次のとおりであった。

(1) 適性診断の実施状況 当該役員等は、適性診断の実施状況について、次のとおり口述した。

・すべての運転者を対象に、3年毎に適性診断(以下「一般診断」という。)を実施している。

・年間実施計画は、営業所長が作成している。

・初任運転者教育での適性診断(以下「初任診断」という。)は、近くの受診機関で受診させ、一般診断は、複数の事業者で共用している適性診断の測定システム5を利用して受診させている。

・適性診断の実施状況の把握は営業所長が行い、本社への報告とともに受診結果の情報の共有化を図り、未受診者が生じないよう対処している。

・なお、当該営業所には65歳以上の運転者に適用する適性診断(適齢診断)の受診該当者はいない。 (2) 当該運転者の初任診断結果 当該役員等は、当該運転者の運転特性について、次のとおり口述した。

・当該運転者には、令和元年9月に初任診断を受診させている。なお、一般診断は、受診させていなかった。

・初任診断の結果のうち、「判断・動作のタイミングがかなり遅い」「注意の配分が十分でない」との診断結果が特に気になった。

・受診の翌日、当該営業所長が初任診断の結果表に基づき指導し、その内容は、「適性診断結果に基づく指導記録」に記載した。

(3) 初任診断結果及び適性診断結果に基づく指導記録の内容 ① 初任診断結果の記録(一部抜粋) 当該運転者が受診した初任診断結果の運転特性の項には、気持ちのおおらかさ、協調性、感情の安定性で良い点が認められたとある一方で、次のように注意を要する点が記録されていた。

・判断・動作のタイミングがかなり遅いようです。 時間をかけているからといって、確認をきちんと行っているとはかぎりません。タイミングが遅い人は、「見誤り」「見過ごし」「見落とし」などが多いようです。

・注意の配分が十分でないようです。 注意が一点に集中しがちになり、状況の変化をすばやく正しくとらえることができないことがあるようです。 ② 適性診断結果に基づく指導記録(一部抜粋) 当該営業所長が初任診断の結果表に基づき指導した内容には、次のように記載されていた。

・判断・動作のタイミングがかなり遅い 判断・動作のタイミングが遅いようなので、まわりに流されず、自分のペースを守るよう心掛けてください。

・注意の配分が十分でない 注意が一点に集中しがちになりやすいので、周りにも注意を向けるようにしましょう。 (4) 適性診断結果が運転行動に及ぼす影響 適性診断結果と運転行動の関係について、国土交通省が平成 24 年3月に策定した「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」(以下、「指導及び監督の実施マニュアル」という。)によると、判断・動作のタイミングが遅いことについては、「動作が先走って、情報の確認がおろそかになりがち。確認よりも動作に重点がおかれた運転になる。いつも急いでいるような心の状態になる場合もある。」、注意の配分が十分でないことについては、「道路上の状況変化を効率よく的確に把握しきれない。」と示されている。 また、適性診断の「指導のねらい」には、「運転者の診断を徹底して励行させるとともに、診断結果を日々の指導や教育時などに活用するとともに、運転者には結果を真摯に受け止め、自覚させることが大切です。」と示されている。

(2) 違反行為の概要次の3件の違反が認められた。

・乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)

・点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則第 24条第5項)

・運転者に対する指導監督義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

健康状態、健康管理

当該役員等及び当該運転者の口述並びに健康診断結果の記録によると、当該営業所における健康診断の実施状況、当該運転者の健康状態については、次のとおりであった。

(1)当該営業所における健康診断の実施状況当該役員等は、当該営業所における健康診断の実施状況について、次のとおり口述した。

・健康診断は、原則、1年に1回4月~5月にかけて定期健康診断を受診させ、深夜業務従事者は定期健康診断に加えて、10月~11月にかけて特定業務従事者の健康診断を受診させている。

・毎年の実施計画は、本社総務部において作成され、実施日の調整は各営業所において行われる。・営業所長は運転者に対して健康診断の受診を指示し、本社から送付された対象者リストを活用して受診漏れが生じないよう対応している。

・診断結果は、健診機関から営業所に郵送され、総務担当者が運転者に渡している。

・未受診者の把握は総務担当者が行い営業所長に報告のうえ、受診できなかった運転者と受診日程を調整し、受診機関の予約を取っている。

・診断結果で、再検査・要精密検査と指摘された運転者については、必要に応じて本社が産業医に相談することとしており、運転者への再検査・要精密検査の指示及び指示後の受診の有無の確認は、営業所長が行っている。

・再検査・精密検査の結果、疾病が確認された運転者の乗務可否判断は営業所長が行っている。

・睡眠時無呼吸症候群のスクリーニング検査及び脳MRI健診は行っていない。

・その他健康管理機器として、体温測定器を設置している。

(2)当該運転者の健康診断結果 当該役員等は、当該運転者の定期健康診断の実施状況について、次のとおり口述した。

・当該運転者の健康診断は、毎年、定期健康診断と特定業務従事者の健康診断を受診させている。

・直近では令和4年5月13日に定期健康診断、令和4年11月12日に特定業務従事者の健康診断を受診させており、いずれの診断結果でも、異常の所見はなかった。

・当該運転者に基礎疾患はなく、服用している薬もなかった。

・事故前1ヵ月の健康状態で、気になることはなかった。

(3)当該運転者の口述 ・定期健康診断は、1年に2回受診していた。・いずれの診断結果でも、異常の所見はなく、持病及び服用している薬もなかった。

・事故前1ヵ月及び事故当日の健康状態は、問題はなかった。

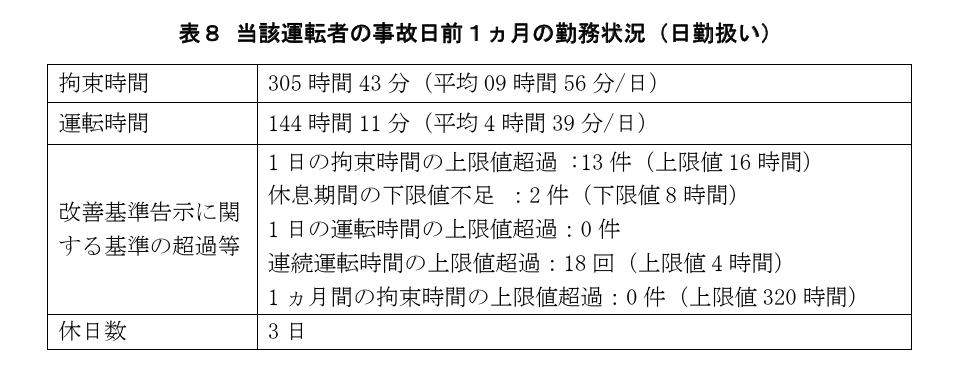

運転者の労務管理

当該役員等は、労務管理について、次のとおり口述した。

(1) 勤務時間 従業員の勤務時間等は就業規則に定めている。運転者の始業及び終業の時刻は、休息期間が十分確保されるよう平成元年2月に労働省(当時)が策定した「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準告示」という。)に定める基準に従って日勤勤務(集荷・配達、遅番)、隔日勤務(早番)及び3日勤務の勤務形態ごとに運転者の勤務開始及び終了時刻、休憩時間、休息期間を定めて、運行計画表に記載しており、雇用契約書には、この勤務開始及び終了時刻を明記している。 拘束時間の開始は、始業点呼の前に点呼実施者立ち合いのもとで行うアルコール検知器による呼気中のアルコール濃度の測定を行った時刻を出勤時刻とし、拘束時間の終了は、運行計画表に記載した乗務が終了し帰庫した時刻を退勤時刻としている。 また、就業規則と併せて時間外労働及び休日労働に係る協定を締結している。

(2) 運行計画表 運行計画表は、退社が深夜となる者、出勤が早朝の者及び拘束時間が長い者等があることから、休息期間、総拘束時間等が改善基準告示に抵触しないよう作成し、配車予定表を作成する段階で同告示違反となっていないかチェックできるものとなっている。 当該運転者については、隔日勤務(早番)として運行計画を作成しており、1日の拘束時間は20時間、2日を平均した1日当たりの運転時間は5時間45分、2週間を平均した1週間当たりの運転時間は40時間15分、連続運転時間は4時間としている。

点呼の実施体制

・当該営業所では、運行管理者2名及び補助者2名を選任しており、事業用自動車の運行中は運行管理者が不在とならないように勤務交番表を作成し、勤務時間を明確にしている。

・点呼の実施体制については、1時から12時まで及び12時から20時までの間は運行管理者1名及び補助者1名を、出庫と帰庫が輻輳する8時から 12 時までの間は運行管理者2名及び補助者1名を配置している。 また、点呼実施者が交代するときに、次の担当者に引き継ぐ事項がある場合には、口頭又は備え付けの連絡表を使用して引継ぐようにしている。

・20時から1時までの間は、運行管理者及び補助者が不在となるため、この間は終業点呼を実施していない。

・アルコール検知器による酒気帯びの有無の確認については、始業及び終業点呼前に運行管理者立ち会いのもとで各運転者が点呼場に設置されたアルコール検知器により測定し、その測定結果が印刷されるものとなっており、出力されたシートに運転者本人の印を押印させることになっている。なお、アルコールが検知された場合はブザーが鳴るものとなっている。

・始業点呼から出庫までの流れについては、点呼実施者が各運転者のアルコール検知器による酒気帯びの有無の確認を行い、酒気帯びがないことが確認された時点で、運転者へ担当する車両の鍵を渡している。運転者は日常点検を実施し、整備管理者又は整備管理者補助者の確認を受け、実施結果を点呼実施者に報告する。点呼実施者は法令で定める点呼時確認項目について確認のうえ運行可否の決定を行い、運行の安全確保のための注意指示を与えて出庫させている。

・健康状態の確認については、対面で顔色等の確認を行っている。

・運転者それぞれの薬の服用状況については、点呼の際に個々の運転者の疾病状況を踏まえて確認している。

・始業点呼において、健康状態に問題がある運転者が確認された場合は、あらかじめ配置している予備運転者に交代させることができるので、点呼実施者が運転者の交代を躊躇することはない。

・終業点呼については、アルコール検知器及び対面による酒気帯びの有無の確認、乗務した自動車、道路及び運行状況の報告を受け、乗務記録等を受理しており、その後退社させている。

(2) 点呼の記録 ・点呼記録簿には、点呼実施者名、車両番号、運転者名、点呼方法、点呼日時その他の所定の事項があらかじめ印刷されるものとなっており、確認を要する項目についてはその結果を手書きで記録するものとなっており、点呼実施者が押印する欄が設けられている。

・点呼記録簿に記載する始業及び終業点呼の時刻は、点呼終了時刻としている。

指導及び監督の実施状況

(1) 本社における状況 ・平成13年8月に国土交通省が作成した「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(以下「指導監督指針」という。)に基づく月次教育の年間教育計画(以下「年間教育計画」という。)を作成し、各営業所に通知している。

(2) 当該営業所の状況

① 月次教育 ・本社から通知された年間教育計画に基づき、統括運行管理者又は当該営業所長が毎月1回4時から7時までの間に約2時間から3時間をかけて講義型の方法で実施している。

・令和4年度においては、統括運行管理者又は当該営業所長から、過労・飲酒運転の防止や事業用自動車の運転者の心構え、危険の予測と回避、健康起因事故の防止など事業用自動車の安全運転のために遵守する事項について教育している。・また、令和5年4月に行った月次教育においては、他の事業者が起こした高速道路上における渋滞車両への衝突死亡事故の事例を題材にして、「高速道路であっても、事故や道路工事などにより道路が渋滞して車両が停車していることはよくあることなので、常に前方の状況に注意して走行する」ことなど、常に安全運転を最優先にすることを心がけるよう指導していた。

・これら月次教育は、当該営業所内の会議室にて着座させ全員一同に実施している。なお、未受講者は当該営業所長が把握し、統括運行管理者が個別に教育している。

・月次教育の内容が運転者に確実に周知・理解されたかについての把握は行っていない。

・指導及び監督の記録は「乗務員教育記録」に記録し保管している。② 初任運転者教育 ・当該営業所における雇入れ時における初任運転者教育については、統括運行管理者又は運行管理者が約8日間かけて実施している。

・初任運転者教育においては、指導監督指針に基づき初任診断の受診のほか、公益社団法人全日本トラック協会が企画・製作した「事業用トラックドライバー研修テキスト」を用いて一般的な指導及び監督内容を実施、さらに添乗による安全運転の教育や実際の車両を用いて日常点検の方法、トラックの構造上の特性、貨物の正しい積載方法などについて教育をしている。

・これら初任運転者教育の記録は「研修実施記録」に記録し保管している。

・当該運転者の初任運転者の添乗指導では、是正が必要な項目はなかった。

・また、当該運転者に大型トラックを担当させる前には約3週間の添乗指導を実施し、この添乗指導では、是正が必要な項目はなかった。

③ 適性診断結果の活用状況 ・適性診断結果を活用した指導は、営業所長又は運行管理者が個別指導により行っている。

・指導内容は、適性診断で指摘された結果に基づき、判断動作のタイミング、注意の配分などの診断結果を運転者と共有するとともに、運転者の弱点について認識させ、そのうえで事故を起こさないためにどうすればよいかを考えさせるようにしている。

・これらの指導の記録は、「適性診断結果に基づく指導記録」に記録し保管している。

④ 運行記録計及びドライブレコーダーの記録の活用状況 ・運行記録計及びドライブレコーダーの記録については、交通事故発生時の記録を月次教育の教育資料として活用し、交通事故発生の要因分析に役立てている。

上記を見ると、個人的には、当該トラック事業者は、行政処分に該当する事実があったにせよ、一定の運行管理体制・質を保っていたことが窺える。

こういった場合、「ハンドルを握ってからの、瞬間瞬間のドライバーの路上での責任」を重く考えるべきだと思う。

当該運転者が前方不注視となったことについて

2.1.1.1 に記述したように、当該運転者の口述によると、「一度減速すると速度を上げるのに時間がかかるので、減速せず、前方のバン型トラックを追い越そうと考えたものの、自車の右後端を併走する乗用車が気になっていた」とのことから、自車の右後端を併走する乗用車に注意が集中してしまい、前方不注視の状態となったものと考えられる。 前方不注視の状態となった背景要因としては、2.4.4.3に記述したように、当該運転者の事故日前1ヵ月の勤務状況において、改善基準告示を大幅に超過する長時間労働をしていたこと、さらに事故日前日は休日であったものの事故当日の運行においては、約4時間 55 分の連続運転を行っていたことなどから、当該運転者は日常的に疲労が蓄積されている状態であったことにより、前方への注意力が低下していた可能性が考えられる。 また、この運行経路は、繰り返し運行しているため、慣れや思い込みにより気が緩み、油断をもっての運転になっていた可能性が考えられる。 さらに、2.1.1.1に記述したように、当該運転者の口述によると、「栗原市内に差しかかるとわずかに霧が発生していて前方の見通しは良いほうではなかった」「当該車両の約100m前方にバン型トラックが走行していたため、その先の見通しが良くなかった」「緩い上り坂のため対向車線を走行している車両の前照灯の光が眩しかったことを覚えている」とのことであるが、見通しが悪い交通状況であればあるほど、見通しの悪さを見越して減速するなどして前方の交通状況を確認し予測するなどの安全運転行動を身につけていなかった可能性が考えられる。

事故調査委員会は、本当にこの要因に納得しているのだろうか?

再発防止策

事業者は、運転者に対する事故防止のための指導監督の重要性を認識し、指導監督指針に基づく運転者教育を確実に実施するとともに、前方不注視による事故を防止するため、以下の再発防止対策を行うことにより、運転者の安全運転意識を不断に高めていくことが重要である。

前方不注意に対する再発防止・・・。

「前を向きましょう」?

・運転者に対し、前方不注視運転の危険性を十分理解させるとともに、日頃からドライブレコーダーの映像記録により、運転者の挙動や視線等を注意深く観察して前方不注視運転につながる行為を確認した場合は、速やかにやめさせるよう個別に指導監督を行うこと。

もし、ドライブレコーダーが運転者に向けカメラタイプであった場合、かつ、インターネットタイプで記録が残っていれば、もっと指導しやすいと思う。

究極まで運行管理の質を高め、指導監督の質を高めても、労働時間の管理を究極まで精度を高くしても、最後、路上はドライバーの責任。考えさせられる事故であった。

あらためて、3名死亡はとてつもない重大事故だ。

後日談。

当該事故を端緒とした監査の結果はR5年7月に公表されている。

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/cgi-bin/details.cgi?row=4043

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/cgi-bin/details.cgi?row=4040

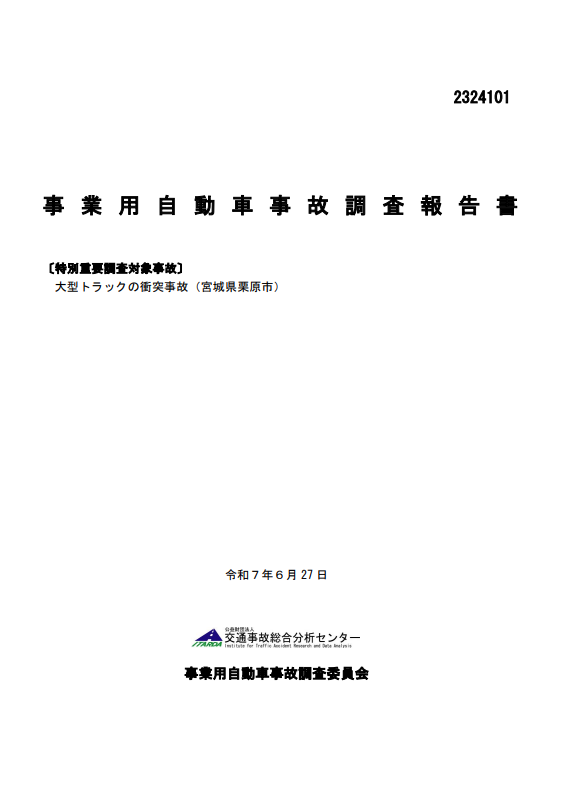

そして、今回の7月4日の事故調査報告書とほぼ同時に、こんな行政処分結果が公表された。

同じタイミングであるのには理由があるのだろう。

運転者と乗客が3名死亡した、追突された貸切バス会社側に対して、抜き打ち、フォローアップ? が行われ、その結果が悪すぎたからだろうか?

かなり重い。事故後、再発防止が行われていないと怒りを買ったか?

若干余談であるが、「点呼録画違反」行政処分を初めて見た。

(3)点呼状況の録音及び録画記録義務違反 (旅客自動車運送事業運輸規則第24条第6項)

注)引用文中、赤文字強調はすべて筆者によるもの。

-

2026.2.5

-

2026.2.4

-

2026.2.2

-

2026.1.21

【ヘルスケアウェビナーVol.2】睡眠投資で健康増進:ベストな自分を手に入れる~あなたは睡眠負債を抱えていませんか~2月19日(木)